„Die Evolution ist das zentrale Thema der Biologie – ein roter Faden, der sich durch jedes Kapitel dieses Buches ziehen wird.“ …tönt es in der Einleitung des Campbell, eines weitverbreiteten wissenschaftlichen Lehrbuchs. In den vorangehenden Sätzen wird erläutert: „Evolutionsprozesse sind sowohl für die Gemeinsamkeiten als auch für die Vielfalt der Organismen verantwortlich. Merkmale, die zwei Arten miteinander teilen, gehen auf ihre Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren zurück; Unterschiede zwischen Arten beruhen auf natürlicher Selektion, welche Merkmale allmählich abwandelt […] wie bei einer Maschine, die umgebaut wird, während sie ununterbrochen läuft.“ [1]

Diese Passage entfloss der Feder eines Naturwissenschaftlers. Ein Ingenieur kratzt sich bei der Vorstellung einer „Maschine, die umgebaut wird, während sie ununterbrochen läuft“ vermutlich ungläubig am Kopf, denn so etwas gibt es bisher gar nicht. Wenn neuartige Konstruktionen in ein bestehendes, funktionierendes System integriert werden sollen ist das ziemlich problematisch (und in Fossilien lassen sich auch keine „halbfertigen“ Bauphasen erkennen) – aber das nur am Rande.

Viele Biologen sehen im allgegenwärtigen Evolutionsprozess den „roten Faden“, der alle Teilbereiche der „Lebenswissenschaft“ miteinander verbindet. In einem berühmt gewordenen Zitat heißt es: „Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, außer im Licht der Evolution.“ [2]

Nach fast dreißig Berufsjahren in der biologischen Forschung kann ich mich über diese Aussage nur wundern. Die Funktionen und Zusammenhänge, die wir in verschiedenen Projekten untersucht haben, ergaben in ihrem komplexen Zusammenspiel sehr wohl Sinn und ließen im Idealfall Möglichkeiten für therapeutische Intervention erkennen, worauf wir bei der Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe abzielten. Was ich während dieser Zeit allerdings nicht erlebt habe, ist, dass die Spekulation über die mögliche Entstehungsgeschichte unserer Zielstrukturen von Bedeutung gewesen wäre. Das „Licht der Evolution“ scheint anderswo zu scheinen …

Tatsächlich ist der „rote Faden“ in Gestalt einer Evolutionsgeschichte, die alle Lebewesen auf einen gemeinsamen Ursprung zurückführt, für die angewandten Wissenschaften völlig irrelevant. Die rezent beobachtbaren Veränderungen (Mikroevolution) spielen dagegen in einigen Gebieten, wie der Ökologie, Mikrobiologie, Virologie, Immunologie und Genetik, eine wichtige Rolle. Die historische Extrapolation jedoch, also die Überdehnung des beobachteten Prinzips der Veränderung in engen Grenzen auf grenzenlose Veränderlichkeit von Ursprung an, braucht im Forschungsbetrieb niemand. [3]

Die Suche nach Mustern, Sinnzusammenhängen und logischen Verknüpfungen ist zutiefst menschlich. Man kann sogar so weit gehen, dass Rationalität und Sinnfindung überhaupt nur existieren können, wenn es einen übergeordneten, vernunftbegabten Sinnstifter gibt. Jedenfalls ist die Ansicht weit verbreitet, dass die Idee einer natürlichen Entwicklungsgeschichte als einziges rationales Ursprungskonzept zu gelten hat. Schließlich entspricht es unserer Erfahrung und Beobachtung, dass komplizierte Dinge nicht plötzlich erscheinen, sondern sich entwickeln (wie die Pflanze aus dem Samen und das Tier aus dem Ei). Der historische Befund scheint das zu bestätigen. Soweit die Überlieferungen zurückreichen finden wir Abstammungs- und Entwicklungsvorstellungen in Konkurrenz zur Schöpfungsüberlieferung, die freilich im heidnischen Götzendienst, losgelöst von der biblischen Offenbarung meistens zum Mythos wurden.

Beide Konzepte stoßen zuletzt auf das Problem des „Uranfangs“: was war da, bevor etwas da war? Wenn Kosmologen heute von dem „Nichts“ am Anfang sprechen [4], bezeichnen sie damit gewöhnlich ein „Quantenvakuum“ oder einen „Quantenschaum“. Das ist aber nicht „Nichts“!

„Nichts“ ist die absolute Abwesenheit von „etwas“. Wenn es am Anfang wirklich nichts gegeben hat, muss der Ursprung von „etwas“ übernatürlich gewesen sein, denn wo es keine „Natur“ gibt, gibt es auch keine Naturgesetze und keine „natürlichen Vorgänge“. Ein Naturalist, der sich diesem logischen Schluss auf den übernatürlichen Ursprung verweigert, glaubt an „Quantenfluktuationen von Ewigkeit her“, so wie der Theist an einen „Gott von Ewigkeit her“ glaubt. Beides ist für unseren Verstand nicht zu fassen.

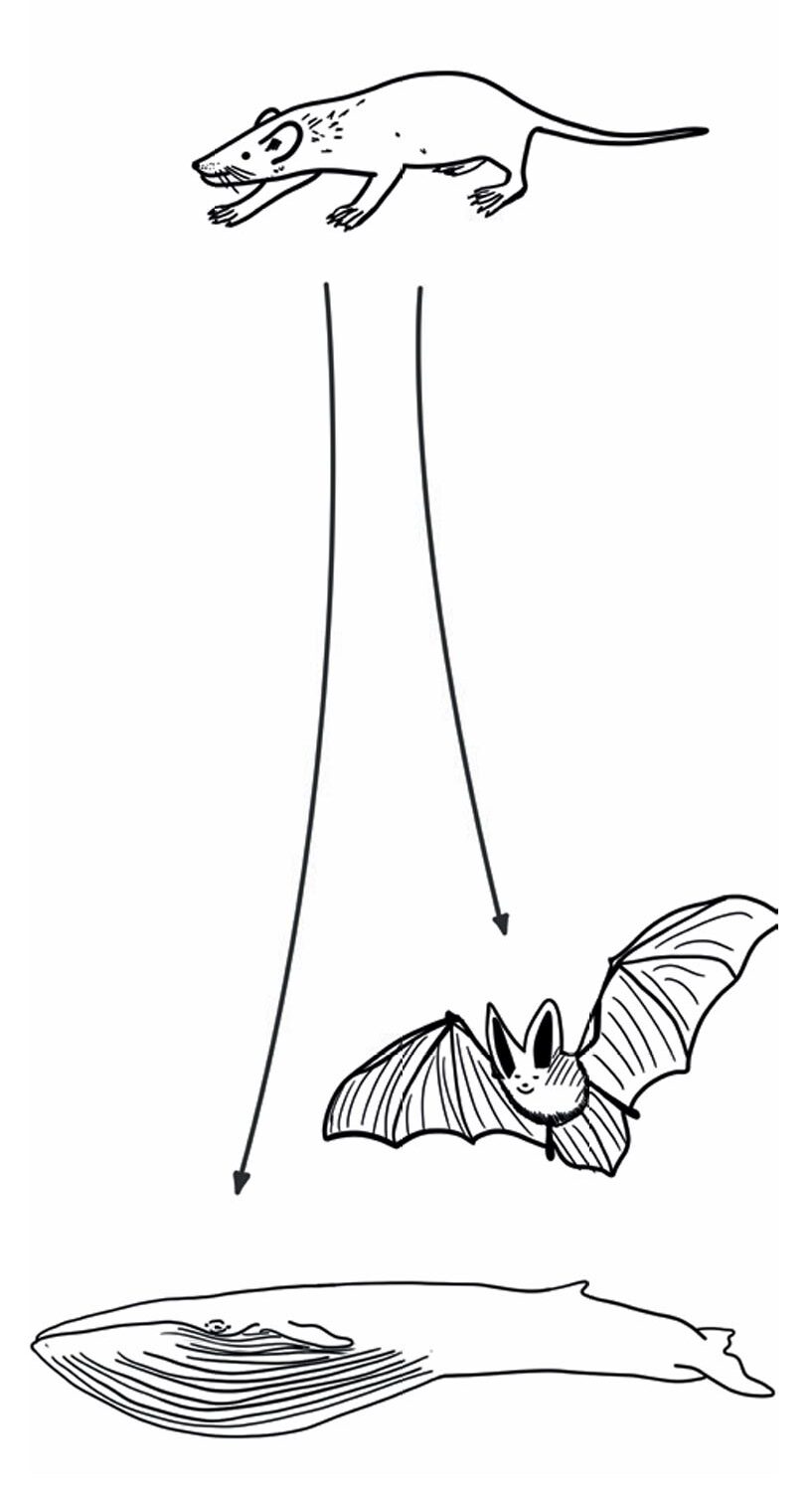

Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass die Erfahrung zeigt, dass jedes Lebewesen aus einem sehr ähnlichen Lebewesen hervorgegangen ist. Deswegen sei biologische Ähnlichkeit, die sich vielfältig darstellen lässt, als Hinweis auf eine gemeinsame Abstammung zu deuten.

Doch wer an dieser Stelle Logik und Intuition ins Feld führt, begibt sich auf dünnes Eis, denn dass so unterschiedliche Tiere wie ein Blauwal und eine Fledermaus beide von einem gemeinsamen Urahnen abstammen sollen, der aussah wie eine Ratte, entspricht gerade nicht unserer schlichten Erwartung von Ähnlichkeit, sondern wir stellen fest, dass Abstammung immer nur zu sehr ähnlichen Nachkommen führt. Die Argumentation wäre schlüssig, wenn sich ein feinabgestufter Wandel in der Abfolge der immer unähnlicher werdenden, fossilen Vorfahren erkennen ließe – was aber nicht der Fall ist!

Heutzutage geht es in der Stammbaumrekonstruktion immer weniger um die äußerliche Ähnlichkeit der Organismen, wie sie von Anatomen und Taxonomen untersucht und bewertet wird, sondern um die biochemischen und besonders die genetischen Übereinstimmungen. Die vollständige Sequenzierung von Genomen ermöglicht es, Ähnlichkeit zu quantifizieren – oft mit überraschenden Ergebnissen.

Die „genetische Verwandtschaft“ zwischen Mensch und Schimpanse beispielsweise wurde lange mit 98-99% angegeben – in vielen Publikationen bis heute – obwohl die Sequenzdaten inzwischen zeigen, dass es nur ca. 84% Übereinstimmung gibt. Der „2%-Mythos“ ist passé und 16% genomische Abweichung zeigen uns ein ganz anderes Bild. Neuere Untersuchungen bei Mäusen, mit denen wir äußerlich wenig Gemeinsamkeiten haben, kommen zu Abweichungen in der gleichen Größenordnung. Diese leicht korrigierte Sichtweise ist nur ein kleines Puzzlestück, doch generell stellt sich die Frage: „Was besagt %-Ähnlichkeit“?

Eine Gurke, eine Qualle, eine Wolke und ein Bitburger bestehen alle zu etwa 95% aus Wasser, sind sich also in chemischer Hinsicht sehr ähnlich. Doch was besagt das? – Es muss berücksichtigt werden, auf welcher Ebene Entitäten verglichen werden. Im Innersten besteht alles Materielle aus den gleichen atomaren und subatomaren Bausteinen – ist sich also zu 100% ähnlich. Auf höheren Ebenen werden die Unterschiede größer. Der oben erwähnte Befund, dass das Mäusegenom dem menschlichen ebenso stark ähnelt, wie dem des Schimpansen, kann auch so gedeutet werden, dass man mit der Bezugsgröße (Genomsequenz) noch zu weit unten liegt. Auf höheren Strukturebenen (Anatomie, Gehirnorganisation, Wahrnehmung, Kommunikation und Lernverhalten) besteht sehr wohl eine größere Ähnlichkeit zum Schimpansen als zur Maus. Die Idee affenähnlicher Vorfahren wäre auf Grundlage des Formvergleichs allein durchaus nicht abwegig – wenn der Mensch vom Tier abstammen würde.

Entscheidend ist nun, weiter nach oben zu gehen. Auf der höchsten Ebene gibt es nämlich gar keine Ähnlichkeit mehr. Da haben wir auf der einen Seite „Geist“ (Gott und seine geistbegabten Geschöpfe – Engel und Menschen –, zwischen denen es Ähnlichkeit gibt) und auf der anderen Seite „Nicht-Geist“, den Rest der Schöpfung.

Bisher gibt es kein plausibles Modell, mit dem der Ursprung von Geist (und geistigen Merkmalen, wie Bewusstsein, Wille, Moral und Sprache) aus Nicht-Geist erklärt werden könnte. Das Problem dieses Übergangs erweist sich beim genaueren Hinsehen als genauso unlösbar wie die Herkunft von Materie aus Nicht-Materie, Leben aus Nicht-Leben oder Information aus Nicht-Information. Dieser Erklärungsnotstand wird mitunter mit den Worthülsen „Epiphänomen“ oder „Emergenz“ kaschiert, wobei der Anschein einer gewissen Zwangsläufigkeit erweckt werden soll. Das führt zu optimistischen Aussagen: „Bei 10 hoch 500 Universen im ‚Multiversum‘ muss das ‚richtige‘ dabei sein, in dem es Materie gibt; sobald flüssiges Wasser auf einem Gesteinsplaneten vorhanden ist, kann sich auch Leben entwickeln; ein hinreichend komplexes Gehirn wird Selbstbewusstsein und Geist entwickeln.“ – Keine dieser Annahmen lässt sich wissenschaftlich untermauern.

Die Deutung der Ähnlichkeit als Hinweis auf gemeinsame Abstammung beruht zudem auf einem Analogieschluss. Wir können heute Abstammung innerhalb von Arten beobachten und übertragen es auf die Vergangenheit. Das ist allerdings nicht die einzige denkbare Analogie. Genauso „intuitiv“ lässt sich die „Handschrift“ des gemeinsamen Urhebers in den Ähnlichkeiten erkennen. Das entspricht ebenfalls unserer Erfahrung. Ähnliche Konstruktionen gehen auf denselben Planer, Erbauer, Urheber oder Architekten zurück. Experten sind in der Lage, die Echtheit der Gemälde alter Meister festzustellen, indem sie die Pinselführung untersuchen. Nicht nur der Strich, auch die Art und Weise, wie die Farbe aufgebracht und gemischt wird, sind solche typischen Kennzeichen eines Künstlers. Genauso lassen sich typische stilistische Erkennungsmerkmale bei Architekten, Komponisten, Dichtern und Autoren feststellen.

Das verbindende Element in dieser Sichtweise ist das geniale Design aller Lebewesen. Dieses offenkundige Merkmal wird auch von einem Wortführer des atheistischen Naturalismus zugestanden, wenn er bemerkt: „Biologie ist das Studium komplizierter Dinge, die den Anschein erwecken, auf einen Zweck hin entworfen worden zu sein.“ [5]

Er hält diesen Anschein jedoch für eine bloße Illusion. Aufrichtige Naturalisten sollte es irritieren, dass wir über biologische Zusammenhänge gar nicht anders reden und denken können, als ihnen Ziel, Zweck und Sinn zuzuschreiben – die es in einem zufallsbestimmten Universum nicht geben kann.

Greifen wir noch einmal das sprachliche Bild des „roten Fadens“ auf. Es geht auf den deutschen Dichterfürsten Goethe zurück, der es wie folgt erklärte: „Wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, dass sie der Krone gehören. [6]“

Es ist interessant, dass die Redensart ihrer Herkunft nach nicht nur auf Zusammengehörigkeit und Verbundenheit durch ein gemeinsames Merkmal hinweist, sondern auch auf den Eigentümer von allem. Nicht die gemeinsame Abstammung, erkennbar an Ähnlichkeiten, sondern die Signatur des gleichen Schöpfers, offenkundig durch hochintelligentes Design, verschwenderische Vielfalt und atemberaubende Schönheit, sind der „rote Faden der Biologie“.

Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Römer 1,20 (Neue Genfer Übersetzung)

Quellennachweis

[1] Campbell, NA: Biologie (S. 15). Heidelberg (Spektrum) 2012

[2] „Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution” Dobzhanski, T: American Biology Teacher 1973; 35:125-129; doi:10.2307/4444260

[3] Die „Evolutionsforschung“ ist hier natürlich eine Ausnahme, wobei sie ja auch eher der Grundlagenforschung als der angewandten Wissenschaft zuzurechnen ist.

[4] Zum Beispiel: „Da es ein Gesetz wie das der Gravitation gibt, kann und wird sich das Universum aus dem Nichts erzeugen.“ Hawking, S: Der große Entwurf. Reinbek (rororo) 2010; S. 177

[5] “Biology is the study of complicated things, that give the appearance of having been designed for a purpose.“ Dawkins, R: The Blind Watchmaker (S. 4). New York (Norton) 1996

[6] Goethe, JW von: Wahlverwandtschaften. Tübingen (Cotta‘sche) 1809; 2. Kapitel, 2. Teil

Bildnachweis

„Maus-Baustelle“ – Ferdinand Georg

„Blauwal und Fledermaus“, „VW und Porsche“ – Cornelius vom Stein