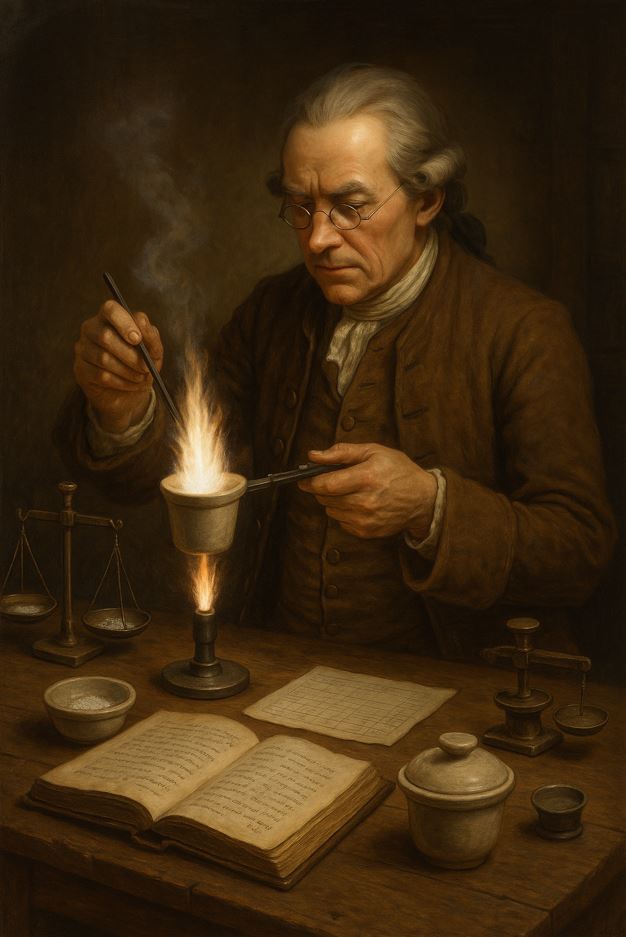

Halle, Friedrichs-Universität, 1790. Wieder und wieder greift Prof. Gren in seinem Chemielaboratorium zu einem neuen Keramiktiegel, prüft ihn sorgfältig, wiegt ihn genau, füllt Zinnpulver ein, wiegt noch einmal, notiert die Werte, stellt das Gefäß über die heiße Flamme des Brenners, bis der Inhalt in Brand gerät und mit blendend weißem Strahlen verbrennt, lässt es abkühlen und wiegt es erneut. Die berechneten Masse-Differenzen schwanken zwar leicht, aber es lässt sich nicht leugnen: der Verbrennungsrückstand, das Zinn(IV)-oxid, ist schwerer als das reine Metall vor der Verbrennung.

Eigentlich sollte dieses Ergebnis nicht überraschen: der Franzose Jean Rey hatte dies schon 150 Jahre vorher entdeckt und Grens Berliner Landsmann Martin Heinrich Klaproth, der die Feinwaage zu einem hochpräzisen Analyseinstrument weiterentwickelt hatte, war ebenfalls einige Wochen zuvor zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Trotzdem ist der Experimentator außerordentlich beunruhigt, denn dieser Befund fügt sich nicht in sein wissenschaftliches Weltbild ein. Er widerspricht dem geltenden Paradigma und ist eigentlich undenkbar – doch die Fakten liegen auf dem Tisch.

Die Chemie steckte zu jener Zeit noch in den Kinderschuhen und Verbrennungsvorgänge wurden im Rahmen der Phlogiston-Theorie gedeutet, die sich als eine Weiterentwicklung der antiken Vier-Elemente-Lehre auffassen lässt. Ihr zufolge existiert ein geheimnisvoller Stoff, „Phlogiston“ genannt, der bei einer Verbrennung freigesetzt wird. Wo etwas freigesetzt wird und entweicht, sollte das sich durch eine Abnahme der Masse nachweisen lassen – was meistens auch der Fall war, bei der Verbrennung von Zinn aber eben nicht. . Heute verwundert dies niemanden mehr, da man die Natur der Reduktions-Oxidations-Reaktion kennt. Zwei Moleküle Luftsauerstoff verbinden sich dabei mit einem Molekül Zinn, ohne dass gasförmige Verbrennungsprodukte entstehen und entweichen (Sn2 + 2 O2 -> 2 SnO2). Jeder kann nachvollziehen, dass das Reaktionsprodukt eine deutlich größere Masse haben muss.

Dr. Gren bediente sich eines kühnen Kunstgriffs, um passend zu machen, was nicht passte: er schrieb dem Phlogiston die bemerkenswerte Eigenschaft zu, (fallweise) ein „negatives Gewicht“ zu haben. In langen Debatten mit Fachkollegen sah er später die Fadenscheinigkeit seiner Argumentation ein und widerrief sie. Stattdessen schrieb er kurz darauf dem Phlogiston in einer noch abenteuerlicheren Variante „eine ursprüngliche Expansivkraft zu, welche das Vermögen habe, bei Verbindung dieser Stoffe mit andern Körpern, die Schwerkraft in den Bestandteilen der letzteren aufzuheben oder ruhend zu machen.“ Damit lag der Ball im Feld der Physiker, die über diese absurde Idee nur den Kopf schütteln konnten. Doch Prof. Dr. Friedrich Albrecht Carl Gren aus Halle gehörte zu den wenigen Wissenschaftlern, die irgendwann zu der Erkenntnis gelangten, dass sie eine liebgewonnene Theorie fallenlassen mussten – und dies auch taten! Er wurde „vom Saulus zum Paulus“ und bekämpfte am Ende seines Lebens mit aller Entschlossenheit eine Idee, zu deren ranghöchsten Vertretern er zuvor gezählt hatte.

Es führt zu weit, die Einzelheiten der Phlogiston-Theorie auszuführen, die sich schnell in ein ganzes Spektrum unterschiedlicher Lesarten auffächerte. Viele chemische Reaktionen konnten die theoretischen Phlogiston-Konstruktionen elegant erklären. Rückblickend wird deutlich, dass sie durchaus zum Erkenntnisgewinn beitrug, denn zum ersten Mal konnte aufgezeigt werden, dass die Verbrennung von Kohle oder Schwefel, das Rosten von Eisen und die Atmung von Lebewesen ganz eng verwandte Prozesse sind, die auf der Wechselbeziehung von Stoffen beruhen.

Fast gänzlich außer Acht gelassen hatte man jedoch die Rolle der Gase, besonders die überragende Bedeutung des Sauerstoffs war noch nicht bekannt. Es ist hauptsächlich dem französischen Chemiker Antoine de Lavoisier zu verdanken, dass die meisten Irrtümer der Theorie in gut durchdachten Experimenten endgültig widerlegt werden konnten, wobei ihn allerdings die Unübersichtlichkeit ihrer Versionen schier zur Verzweiflung trieb:

„Zuweilen durchdringt es Gefäßwände, zuweilen nicht; manchmal ist es im Licht enthalten, manchmal in der Holzkohle, zum Teil wird es für die Erklärung von Farben herangezogen, zum Teil für das Fehlen von Farben. Indem die Theorie eine solche Vielgestaltigkeit annimmt, passt sie sich in ganz unterschiedliche Erklärungszusammenhänge ein. Das Phlogiston ist ein wirklicher Proteus, der jeden Augenblick seine Gestalt wechselt.“ [1]

Bei der Beschreibung dieser hochelastischen Schwamm-Theorie, die alles und nichts erklärt, sich mit immer neuen Zusatzhypothesen gegen jede wissenschaftliche Kritik immunisiert und den Rang eines Paradigmas für sich beansprucht, drängt sich der folgende Vergleich geradezu auf:

„Die Evolution ist das Phlogiston unserer Zeit. Evolution verläuft normalerweise langsam, aber es können auch immer wieder sprunghafte Änderungen eintreten. Evolution kann durchschlagende Veränderungen erreichen oder auch alles über Jahrmillionen hinweg konstant halten. Sie erklärt sowohl extreme Komplexität als auch genial einfache Lösungen. Evolution erklärt, wie die Vögel fliegen lernten und wie andere ihre Flugfähigkeit verloren haben. Evolution macht den Gepard schnell und die Schildkröte langsam. Manche Lebewesen machte sie groß und andere klein; manche wurden farbenprächtig und andere langweilig grau. Die Evolution ist auf den Zufall angewiesen und ohne jede Richtung, und sie bewegt sich scheinbar doch auf ein Ziel hin. Die Natur ist eine Arena grausamen Kampfes, erweist sich aber auch als gemeinnützig. Die erworbenen Eigenschaften werden nicht vererbt, manchmal aber doch. Die Evolution erklärt Gutes und Böses, Liebe und Hass, Glaube und Atheismus. Nach der Art der Phlogiston-Theorie kann man mit ihr alles erklären, doch sind die Erklärungen oft nicht fundiert, sondern ausgesprochen vage.“ [2]

Der finnische Biochemiker Matti Leisola stellt hier in fast poetischer Ausdrucksweise Phlogiston- und Evolutionstheorie [3] nebeneinander. Sein Ansatz regt zu weiteren Parallelen an. Die Phlogistontheorie knüpfte an das Weltbild der Antike an und konnte auf eine lange geistesgeschichtliche Tradition verweisen. Konnte das, was jahrhundertelang von allen großen Gelehrten vertreten wurde, völlig falsch sein? // Auch die Evolutionstheorie knüpft an antike Entwicklungsvorstellungen an. Es handelt sich im Grunde um das gleiche, materialistische Denken, das nicht nach dem Schöpfer fragt, sondern nach einem schöpferischen Prinzip innerhalb des Geschaffenen sucht. Heute, im 21. Jahrhundert, feiert die Wissenschaft bahnbrechende Erfolge, wobei der Mainstream in Bezug auf Ursprungsfragen nahezu ausnahmslos im Rahmen dieses Paradigmas forscht. Kann es trotzdem falsch sein?

Als die Phlogistontheorie ihren Höhenflug erlebte, war die Chemie noch eher „Alchemie“. Neue Erkenntnisse über Wesen und Wechselwirkung der Elemente und den Aufbau der Materie verlangten nach einer besseren Erklärung. // Als die Evolutionstheorie ihren Durchbruch feierte, war die Biologie, nach den Worten des Evolutionsbiologen Ulrich Kutschera, noch eine „Käfer-Sammelkunst“ [4]. Die Zelle war damals, laut Biochemiker Michael Behe, noch eine „Black Box“ [5]. Als die unglaubliche Komplexität und Vernetztheit der Stoffwechselvorgänge ans Licht kam, war der evolutionäre Deutungsrahmen bereits fest etabliert – doch auf viele Fragen lieferte dieser (noch) keine Antwort.

Im Fall der Phlogistontheorie gab es lange „Rückzugsgefechte“ und einige Ideen hielten sich standhaft. Selbst der hellsichtige Lavoisier hatte keine schlüssige Erklärung dafür, was „Wärme“ ist. Er etablierte die „Kalorische Theorie“, wonach eine geheimnisvolle, unsichtbare, schwerelose Substanz, die er „Calorique“ nannte, von Heiß nach Kalt fließt. In gewisser Weise war diese Vorstellung genauso falsch wie die Phlogiston-Theorie und musste ebenfalls später verworfen werden. // Die Väter der Evolutionstheorie postulierten geheimnisvolle Botenstoffe, die Informationen über Anpassungen und neu erworbene Eigenschaften in die Keimzellen transportieren und so an die Nachkommenschaft weitergeben sollten. Darwin nannte sie „Gemmulae“ und bei Ernst Haeckel hießen sie „Plastidule“ – sie konnten jedoch genauso wenig aufgefunden oder isoliert werden, wie „Phlogiston“ oder „Calorique“. Als sich wenig später herausstellte, dass Vererbung ganz anders funktioniert, führte dies allerdings nicht zum Zusammenbruch der Evolutionstheorie – sondern zu deren Erweiterung zur „Synthetischen Evolutionstheorie“. Nachdem klar geworden war, dass die Träger der Erbinformation, die Gene, das Erscheinungsbild bestimmen und dass die Information nur in diese Richtung (Gensequenz à Merkmal) und nicht andersherum fließt, führte man Mutationen, Fehler in den Genen, als Quelle neuer Information ein und machte dadurch den Zufall zur bestimmenden Größe. Dabei ist bis heute völlig unklar, wie der Informationsgehalt in einem System ansteigen kann, ohne dass es eine Zielsetzung gibt. Der bereits erwähnte Kunstgriff von Gren, die Schwerkraft fallweise abzuschaffen, wirkt im Vergleich zu der atemberaubenden Idee, den Zufall zum Schöpfer zu machen, wie ein Lausbubenstreich.

Die Erkenntnis, dass Wärme nicht an „Wärmeteilchen“ gebunden ist, weil sie eine Form von Energie ist, brachte die materiebezogene Sichtweise von Phlogiston- und Kalorischer-Theorie zu Fall. // Die Erkenntnis, dass Information nicht an einen bestimmten, materiellen Träger gebunden ist, hat das Potential, die materiebezogene Sichtweise der Evolutionsvorstellungen massiv in Frage zu stellen.

Die Phlogistontheorie wurde kaum angezweifelt, solange man weder das Konzept „Energie“ verstanden hatte (zu deren Wesen es gehört, dass sie von „Materie“ unterschieden wird), noch die beteiligten Gase kannte und darstellen konnte. // Die Evolutionstheorie wird kaum hinterfragt, solange das Konzept „Information“ nur unvollständig verstanden ist (zu deren Wesen es gehört, dass sie nicht in Zufallsprozessen entstehen kann), noch der Sender, die geistige Quelle, erkannt wird.

Phlogiston- und Evolutionstheorie lassen sich also in mehrfacher Hinsicht miteinander vergleichen. Beide haben zu viele freie Parameter, um im strengeren Sinn wissenschaftliche Voraussagen zu ermöglichen und widerlegt werden zu können. Allerdings gibt es auch einen großen Unterschied: Die Phlogistontheorie ließ sich allein mithilfe wissenschaftlicher Methodik entkräften und ersetzen. Die fehlenden Puzzlestücke konnten im Rahmen der Chemie und Physik entdeckt und durch die Wirkungsweise der bekannten Naturgesetze richtig gedeutet werden. // Die Zurückweisung der Evolutionstheorie unter Berufung auf eine geistige Quelle erfordert dagegen eine Grenzüberschreitung „durch Glauben“: „Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. (Heb 11,3). „Dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind“, lässt sich nicht innerweltlich und mit den begrenzten Methoden der Wissenschaft „beweisen“.

Das Wort „Phlogiston“ leitet sich von „phlogizo“, dem griechischen Wort für „verbrennen; in Brand setzen“, ab und kommt in der Bibel in diesen beiden Versen vor: Genauso ist es mit der Zunge: Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen! Auch die Zunge ist ein Feuer; sie ist – mehr als alle anderen Teile des Körpers – ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet; sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. (Jak 3,5.6 NGÜ). Was hier über die Zunge des Menschen und ihre Wirkung gesagt wird, hat viel mit dem Thema „Heiße Luft“ zu tun. Es sind genug wirre Ideologien, „Verschwörungstheorien“ und „fake news“ in Umlauf – das, was Christen von sich geben, sollte sich davon unterscheiden lassen: „Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch, für jeden und jede die treffende Antwort zu finden“ (Kol 4,6 GN – sehr frei, aber treffend, übersetzt).

Fußnoten:

[1] Antoine de Lavoisier: Réflexions sur le phlogistique, pour servir de suit à la théorie de la combustion et de la calcination, a. a. O., S. 640 (zitiert nach A. Schwarz: Das bunte Gewand der Theorie, S. 35)

[2] Matti Leisola: Evolution – Kritik unerwünscht, S. 188

[3] „Evolutionstheorie“ bezeichnet hier das biologische Konzept einer gemeinsamen Abstammungs- und Entwicklungsgeschichte der Lebewesen, wie es heute im Mainstream der Scientific Community vertreten wird (Synthetische Evolutionstheorie, STE, modern synthesis).

[4] Ulrich Kutschera: „Wir sind nur eine von Millionen Tierarten“, Focus-Interview 31.03.2014

[5] Michael Behe: Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. 1996

Bildquellennachweis:

Wikipedia: Portrait de Monsieur de Lavoisier et sa femme Marie-Anne Pierrette Paulze / Jacques-Louis David