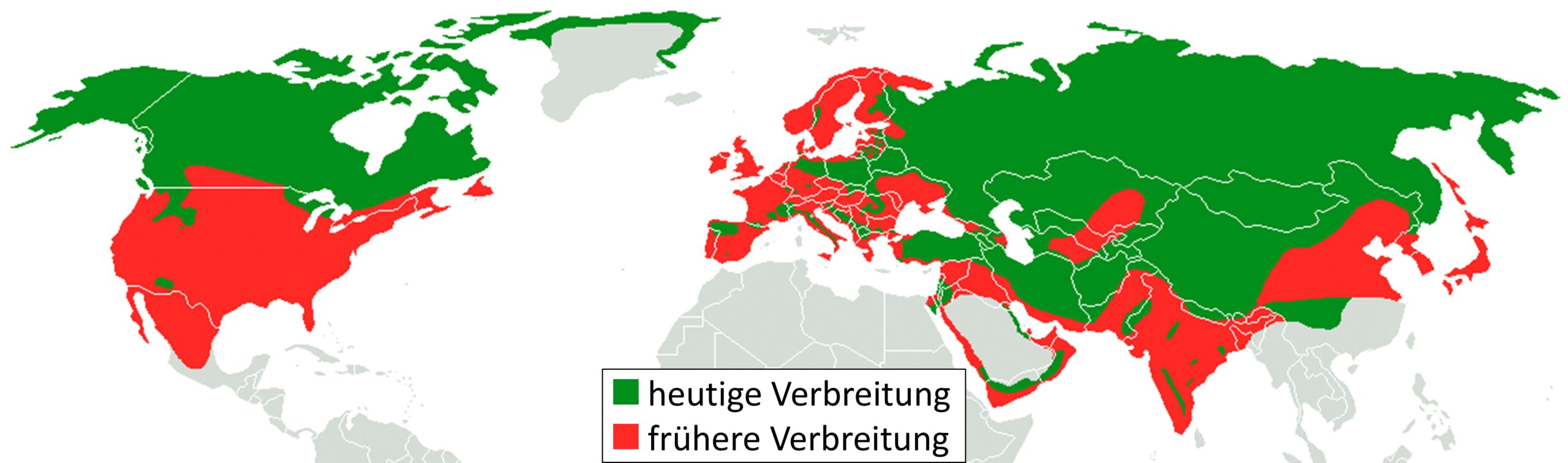

Wo kein Löwe ist, nimmt häufig der Wolf (Canis lupus) die Rolle des Spitzenprädators ein. Ob in den polaren Breiten oder den bewaldeten, gebirgigen und landwirtschaftlich kultivierten Regionen: Er kommt überall auf der Nordhalbkugel gut zurecht und war lange Zeit weit verbreitet.

Leider geriet er dem Menschen immer wieder in die Quere. So wurde er erbarmungslos erschossen und vergiftet, bis er in den meisten Gebieten ausgerottet war. In Israel konnte er die Halbwüsten, die vorher Löwenreviere waren, nach deren Ausrottung besetzen und sich bis in die Gegenwart behaupten. Neuerdings ist er wieder auf dem Vormarsch, was sehr unterschiedliche Reaktionen auslöst. Umweltaktivisten, die in Deutschland meistens in der Stadt wohnen, begrüßen es, während Waldspaziergänger und Landwirte es häufig kritisch sehen. Schafzüchter sind entsetzt darüber.

wolf:gang

Obwohl man für die Wölfe im Nahen Osten eine eigene Unterart, den Arabischen Wolf (Canis lupus arabs) vorgeschlagen hatte, da er sich äußerlich deutlich vom Grauwolf oder Eurasischen Wolf (Canis lupus lupus) unterscheidet, wurde diese Einteilung nicht anerkannt. Zwar werden im hohen Norden immer wieder bis zu 80 Kilogramm schwere Wölfe erlegt, während sie im Nahen Osten selten schwerer als 30 Kilogramm werden und entsprechend auch viel kleiner sind, aber die genetischen Unterschiede sind nur sehr geringfügig.

Das hebräische Wort se’eb (7x) bezeichnet eindeutig den Wolf und kommt auch als Personenname vor. Ein Anführer der Midianiter, gegen die Israel ins Feld gezogen war, hieß Seeb (Ri 7,25; 8,3; Ps 83,12). Er wurde von Kriegern aus dem Stamm Ephraim verfolgt und erschlagen. Der Ort, wo dies geschah, wurde danach jekeb se’eb (Kelter Seeb, Wolfs-Kelter) genannt (Ri 7,25).

Im Griechischen wird der Wolf lykos (5x) genannt, was sich von dem Wort leukos für »weiß« ableitet. In Griechenland und Kleinasien kam die nördlichere Variante vor, deren Fell überwiegend in hellen Grautönen gefärbt ist. Der Name der Landschaft Lykaonien in Zentralanatolien (Apg 14,6.11; heutige Türkei) bedeutet »Wolfsland«.

wohl:riechender

Der Wolf ist ein Makrosmatiker, ein »Riech-Tier«. Er ist nach einem kurzen Streifzug sofort im Bilde, welche Beutetiere in seinem Revier zugegen sind. Die Nase ist sein wichtigstes Sinnesorgan und leistet viel mehr als die des Menschen. Gelegentlich liest man, er rieche »eine Million mal besser«. Das ist anschaulich, bezieht sich aber nur auf die »technischen Daten«: der Wolf hat 280 Millionen Riechzellen, die etwa 20.000-mal empfindlicher reagieren als die des Menschen, der nur circa 5 Millionen hat. Der Bereich, in dem diese Signale verarbeitet werden, das Riechhirn, ist vierzehnmal größer. Dazu kommt, dass Intensitätsunterschiede eines Stoffes zwischen rechter und linker Nasenmuschel berechnet werden können, wodurch »räumliches Riechen« möglich ist. Trifft der Wolf auf die Fährte eines anderen Tieres, kann er allein durch die winzige Verflüchtigungsdifferenz zwischen zwei Duftmarken feststellen, in welcher Richtung die Spur verläuft. Er nimmt derartig geringe Stoffspuren wahr, dass er beispielsweise einen Elch bei günstigem Wind noch in 2,5 Kilometer Entfernung wittert. Wahrscheinlich ist es für uns Menschen, die wir uns ganz auf das Sehen und Hören fokussieren, kaum vorstellbar, wie komplex und vielfältig eine »Riechwelt« ist, in der viel mehr und viel schwächere Gerüche zugeordnet, gespeichert, lokalisiert und wiedererkannt werden können. Bei Haushunden macht man sich diese Fähigkeit in vielerlei Hinsicht zunutze.

Auch das Gehör ist besser ausgeprägt als das des Menschen und umfasst einen größeren Frequenzbereich. Wölfe können also sehr hohe und sehr tiefe Töne wahrnehmen, die für uns unhörbar sind. In offenen Landschaften wie der sibirischen Taiga oder den nahöstlichen Halbwüsten können Wölfe mit ihrem durchdringenden Heulen über eine Distanz von bis zu 16 Kilometern (!) kommunizieren.

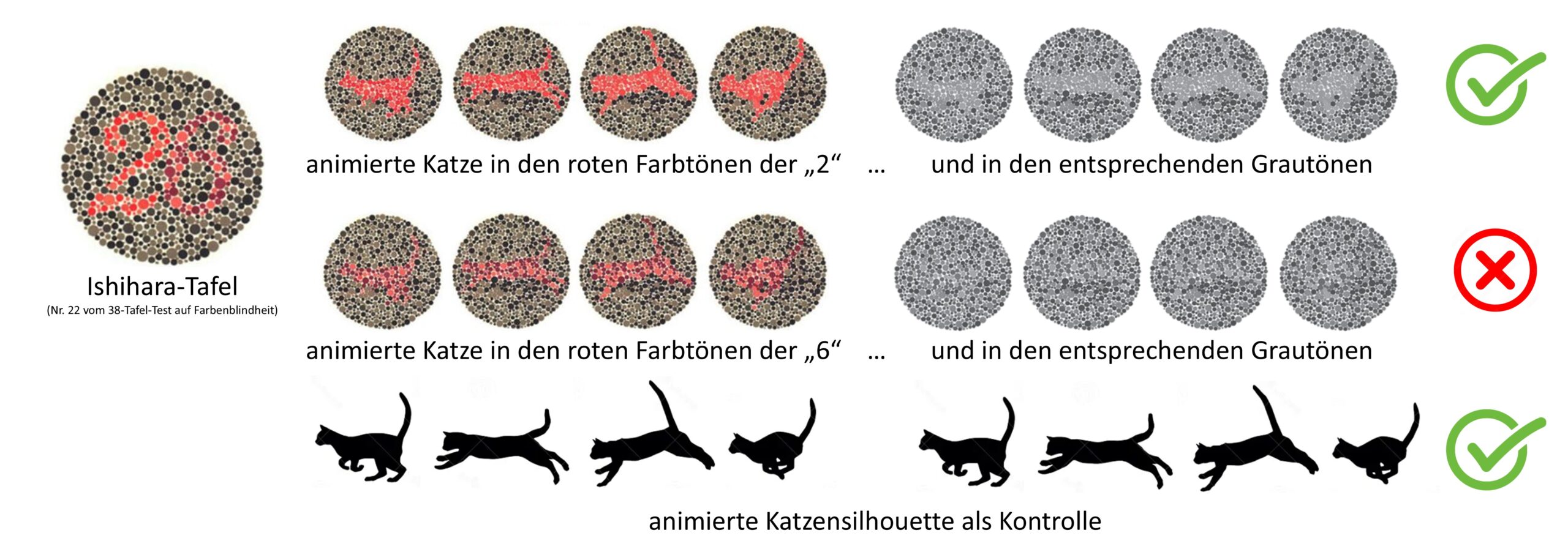

Das Sehvermögen ist dagegen weniger gut entwickelt, allerdings mit besonderen Schwerpunkten auf die Erkennung von Bewegungen und hervorragendem Dämmerungssehen. Bis vor kurzem hielt man ihn für gänzlich farbenblind, was sich aber als Irrtum herausstellte – obwohl sein Farbsehvermögen nicht sehr gut ist, er hauptsächlich Grün- und Blautöne unterscheidet und die Farbe Rot gar nicht wahrnimmt.

Der Geschmackssinn fällt dann noch einmal stark ab. Die Hundeartigen sind keine Feinschmecker und der Wolf schlingt seine Beute in Brocken hinunter, ohne sie dabei genüsslich zu gustieren. Das hat es dem Menschen immer schon einfach gemacht, ihn als unliebsamen Nachbarn mit ausgelegten Fleischködern zu vergiften.

reiss:wolf

Für den Wolf ist es im Nahen Osten nicht leicht zu überleben. Wo sich große Raubkatzen breitmachen, wird er weggemobbt. Für die Jagd auf flinke Antilopen und Gazellen ist er zu langsam, von Nagetieren und anderen Kleinsäugern wird er nicht satt und um es mit den großen Huftieren aufzunehmen, ist er zu schmächtig. Während seine Vettern im hohen Norden, die mehr als doppelt so schwer sind, mitunter ausgewachsene Elchbullen zur Strecke bringen, traut sich der Arabische Wolf nur in Ausnahmefällen an (zahme) Esel und Rinder heran. Sogar Ziegenböcke, die ihre Herde mutig verteidigen, schlagen ihn oft in die Flucht. Deswegen ist es sein größtes Glück, eine Schafherde zu entdecken – eine maßgeschneiderte Beute, wenn nur die Hirten (und ihre wachsamen Hunde) nicht wären. Die Räuber-Beute-Beziehung zwischen Wolf und Lamm ist so typisch, dass sie stellvertretend für viele andere steht, wenn die Rede davon ist, dass diese Feindschaft zukünftig befriedet werden wird: »der Wolf wird sich beim Lamm aufhalten« (Jes 11,6) und »Wolf und Lamm werden zusammen weiden« (Jes 65,25).

Von der Frühzeit bis zur Gegenwart ist die Bedrohung von Schafherden durch Wölfe allerdings eine bittere Realität und die Schafzüchter in ganz Europa reagieren mit großer Empörung auf Bemühungen, den Wolf, der hier weitgehend ausgerottet war, bei seiner erneuten Ausbreitung zu unterstützen. Im Neuen Testament wird der Wolf in den fünf Versen, in denen er erwähnt wird, jeweils in seiner klassischen Rolle als Schrecken der Schafherde beschrieben. Der Herr Jesus warnt: »Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, innen aber sind sie reißende Wölfe« (Mt 7,15), und Paulus greift diese Warnung später auf: »Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen« (Apg 20,29). Erst die zerstörerischen Auswirkungen auf die Herde machen diese »Wölfe«, die falschen Propheten, offenbar. Da sie sich mit »Schafskleidern« wie äußerer Frömmigkeit, wohlklingender Rede, Gelehrsamkeit oder Weltgewandtheit tarnen, werden sie bereitwillig akzeptiert. Bei dieser Warnung lässt sich an verschiedenste Irrlehren und Fehlentwicklungen der Christenheit denken.

Eine besondere Tiefe bekommt das Bild dieses Raubtiers, wenn der Herr Jesus es auf Sich selbst anwendet. Er ist der gute Hirte, der Sein Leben für die Schafe einsetzt und hingibt (Jh 10,15), wenn der Wolf kommt (und ein Wolf kommt selten allein). Äußerlich sah das, was kurz darauf geschah, genauso aus wie dieser Vergleich: Jesus aus Nazareth wurde als der Messias gefeiert, der versprochene König, der sein Volk Israel weiden würde. Er wies diesen Anspruch nicht zurück, sodass machtgierige Menschen (die jüdische Führerschaft und die römischen Autoritäten) es auf ihn abgesehen hatten. Da Er nicht floh, sondern Sich ihnen entgegenstellte, wurde Er getötet und die Herde blieb in den Händen dieser Wölfe. Allerdings offenbart der Herr im Voraus, dass die geistliche Realität ganz anders aussehen würde: Er würde Sein Leben wiedernehmen und den Teil der Herde, der Ihn als Hirten erkennt und sich Seiner Führung anvertraut, in Sicherheit bringen. Sein Tod im reißenden Wolfsrudel würde in Wirklichkeit ein Triumph sein, der Seinen Schafen das ewige Leben bringt.

Quellennachweis:

Hefner, R; Geffen, E: Group size and home range of the Arabian wolf (Canis lupus) in Southern Israel. Journal of Mammalogy 1999; 80(2):611–619; doi: 10.2307/1383305

LIFE WOLFALPS EU: Koordinierte Aktionen zur Verbesserung der Wolf-Mensch-Koexistenz auf Populationsebene in den Alpen. aufgerufen am 21.07.2023: https://www.lifewolfalps.eu

Lord, K: A Comparison of the sensory development of wolves (Canis lupus lupus ) and Dogs (Canis lupus familiaris). ethology 2013; 119(2):110-120; doi: 10.1111/eth.12044

Meder, A; Diener-Steinherr, A: Lebendige Wildnis – Tiere der Taiga (Wölfe, S. 7-24). Stuttgart (Das Beste) 1993

Polgár, Z; Kinnunen, M; Újváry, D: A Test of canine olfactory capacity: Comparing various dog breeds and wolves in a natural detection task. PLoS ONE 2016; 11(5):e0154087; doi: 10.1371/journal.pone.0154087

Rinke, A: Der deutsche Wolfs-Wahnsinn. Deutschlandfunk Kultur, 10.06.2015; https://www.deutschlandfunkkultur.de/rueckkehr-der-raubtiere-der-deutsche-wolfs-wahnsinn-100.html

Tooze, ZJ; Harrington, FH; Fentress, JC: Individually distinct vocalizations in timber wolves, Canis lupus. Animal Behaviour 1990; 40(4):723-730; doi: 10.1016/S0003-3472(05)80701-8

Bildnachweis:

Wikipedia: Iberischer Wolf / Arturo de Frias Marques // Wolfsvorkommen damals und heute / Mariomassone // Arabischer Wolf / Ahmad Qarmish12

andere Lizenzen: Titel Wolf Portrait / shutterstock ID_1641141799 / Scott Canning // Farbsehtest für Hundeartige / Siniscalchi et al // Wolf im Schafspelz / shutterstock ID_2192012715 / funstarts33

Link zum Buch: https://www.daniel-verlag.de/produkt/landlaeufer