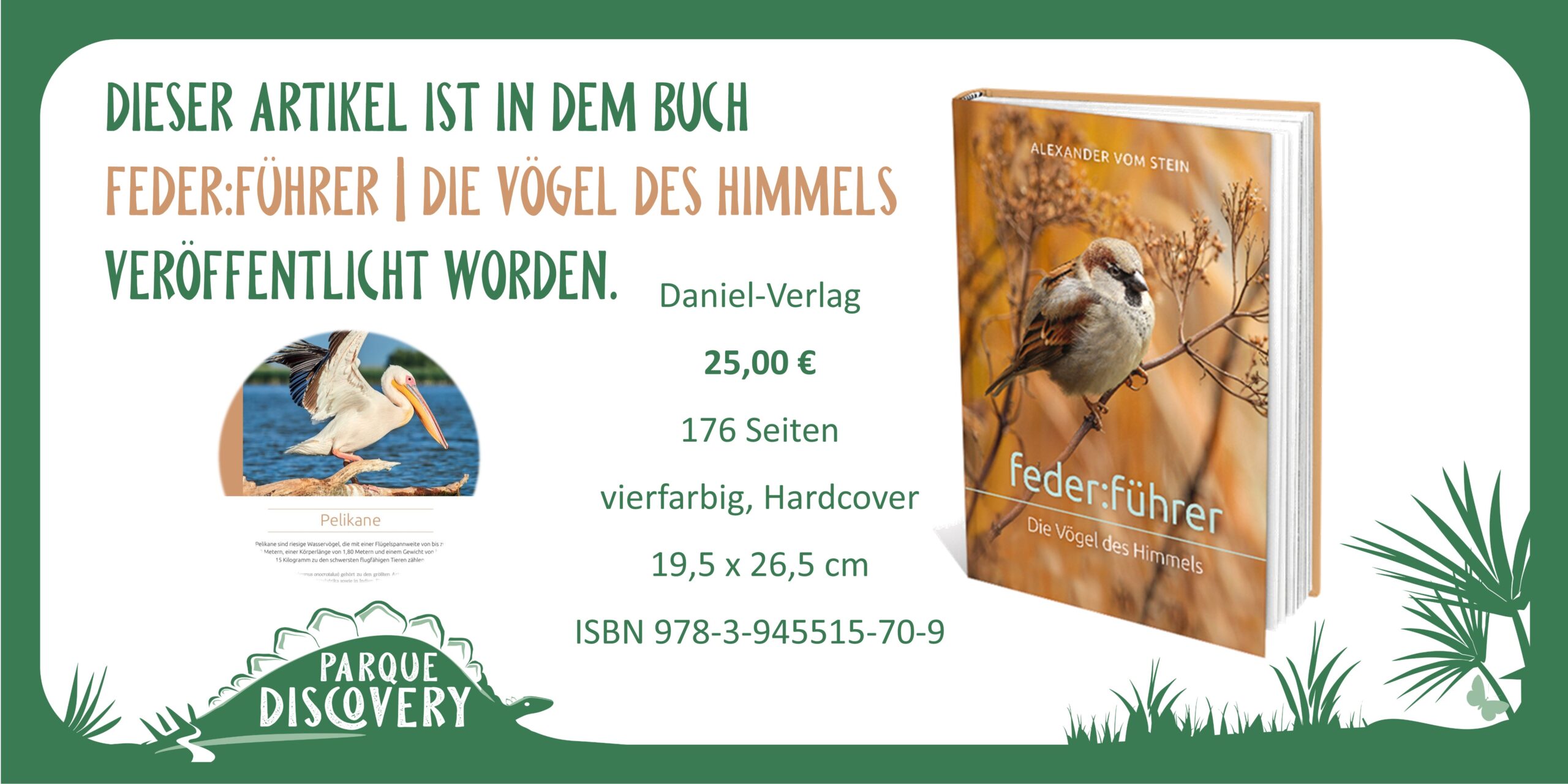

Pelikane sind riesige Wasservögel, die mit einer Flügelspannweite von bis zu 3,60 Metern, einer Körperlänge von 1,80 Metern und einem Gewicht von bis zu 15 Kilogramm zu den schwersten flugfähigen Tieren zählen.

Der Rosapelikan (Pelecanus onocrotalus) gehört zu den größten Arten dieser Gattung und lebt zwischen Südeuropa und Mittelafrika sowie in Indien. Einzelne Exemplare verirrten sich hin und wieder auch in unsere Breiten, wo sie den Leuten so seltsam erschienen, dass man sie auf Deutsch Sackgans, Kropfgans oder sogar Un-Vogel nannte, was sich später in dem Artnamen »onocrotalus« niederschlug. Bereits seit dem Altertum legen riesige Schwärme auf ihrem Zug ins afrikanische Winterquartier einen »Tankstopp« in Israel ein.

menschen:scheu

Trotz seiner beeindruckenden Größe ist der Pelikan völlig wehrlos und äußerst scheu. Sobald sich Gefahr andeutet, gerät die ganze Kolonie in Panik, weshalb er möglichst verlassene Gegenden aufsucht. Seine Nistplätze, Sandbänke, See- oder Flussinseln, aber auch Steilfelsen oder alte Gemäuer, sind für Feinde schwer zugänglich.

»Er wird … Ninive zur Wüste machen, dürr wie eine Steppe, sodass sich mitten darin Herden lagern werden, Tiere aller Art in Scharen: Der Pelikan und die Trappe werden auf ihren Säulenknäufen übernachten« (Zeph 2,13.14 SB). Dieser Vers beschreibt die Verwüstung Ninives, der ehemals blühenden und bedeutenden Hauptstadt des assyrischen Weltreichs. Nach der Zerstörung durch das babylonische Heer im Jahr 612 v. Chr. wurde sie von ihren Bewohnern aufgegeben. Die fortschrittlichen Bewässerungsanlagen verfielen und die Umgebung der verlassenen Ruinenstadt am Ostufer des Tigris wurde zu einem ausgedehnten Sumpfgebiet – und damit zu einem Eldorado für Pelikane. Wie vorausgesagt bedeckten Sandstürme die Trümmerlandschaft später: »Du sollst verborgen sein« (Nah 3,11), die Tiere, die dort zu Gast gewesen waren, verschwanden und zurück blieb nur Wüste. Als Alexander der Große drei Jahrhunderte später mit seiner Armee durch diese Gegend zog und sich nach Ninive erkundigte, konnte ihm keiner seiner Gelehrten sagen, wo sich die einst weltbeherrschende Metropole befunden hatte. Der gottlose Philosoph Voltaire spottete, dass es sich um einen biblischen Mythos handle, doch dann wurde die Stadt 1842 von seinem Landsmann Paul-Émile Botta wiederentdeckt und die Aussagen der Bibel wurden seither durch archäologische Funde bestätigt.

kau:salbe:griff

In dem griechischen Wort pelekana, das in der Septuaginta verwendet wird, kann man den Pelikan gut heraushören. Sein hebräischer Name ka’at ist mit den Verben ko und kaja verwandt, was »ausspeien« bedeutet. Dieser Name wurde ihm wahrscheinlich deshalb verliehen, weil er vorverdaute Nahrung, eine Art »Fischsuppe«, für seine Jungen hervorwürgt.

Seinen deutschen Namen verdankt der Rosapelikan einem hauchzarten Rot-Farbton, der aus dem Sekret der Bürzeldrüse stammt, das er in stundenlanger Kleinarbeit durch kauende Bewegungen gleichmäßig mit dem Schnabel im weißen Gefieder verteilt. Dabei handelt es sich aber nicht nur um Kosmetik, sondern um eine lebenswichtige Schutzmaßnahme. Die Mixtur enthält unter anderem Antibiotika und Gerbstoffe, die seine Federn vor Schädlingen schützen. Noch wichtiger sind aber die Lipide. Ohne den wasserabweisenden Ölfilm würden sich seine Federn sofort vollsaugen und ihn wie Blei in die Tiefe ziehen. Als Vogel ist er eben zuallererst zum Fliegen geschaffen und müsste ertrinken, wenn er sich nicht täglich sorgfältig auf den Kontakt mit dem kühlen Nass vorbereiten würde.

Das erinnert daran, dass Christen ihrer wahren Bestimmung nach als »Himmelsbürger« (Phil 3,20) »in der Welt, aber nicht von der Welt« sind (Jh 17,11.14), sich also in einem fremden Element befinden, vor dem sie sich gewissenhaft schützen müssen. Bemerkenswerterweise besteht dieser Schutz ebenfalls aus einer »Salbung«, die eine feste Verbindung zu Jesus Christus schafft (2Kor 1,21), die Wahrheit von der Lüge unterscheidet (1Joh 2,20.27) und als Kraft in unserem Leben wirkt (Jh 3,8; 1Kor 12,11): dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Erst unter seiner Leitung erkennen wir, dass die gesamte uns umgebende materielle Realität auf das Wirken geistiger Mächte zurückzuführen ist – wir gelangen zu einem wahren Kausalbegriff.

kescher:häscher

Das auffälligste Merkmal des Pelikans ist sein erstaunlicher Schnabel, der mit einer Länge von knapp einem halben Meter nicht nur der größte in der gesamten Vogelwelt ist, sondern auch eine hochspezialisierte Vorrichtung für den Fischfang darstellt. Wie ein Deckel passt der Oberschnabel exakt auf den Unterschnabel, der durch den Kehlsack zu einem »Schöpfeimer« mit 13 Liter Fassungsvermögen aufgespannt werden kann. Er benutzt diese Konstruktion wie einen Kescher: Während er schnell vorwärts schwimmt, pflügt er mit dem Unterschnabel tief durchs Wasser, wobei der Kehlsack sich ganz entfaltet. Plötzlich schwenkt er ihn hoch, verschließt ihn schnell mit dem Oberschnabel und presst das Wasser durch einen schmalen Spalt heraus. Zurück bleiben zappelnde Fische, die er durch seine außergewöhnlich dehnbare Speiseröhre als Ganzes hinunterschluckt. Für Angler und Fischer stellt er seit jeher einen unerwünschten Konkurrenten dar, und in alten Dokumenten wird er als »Wasservielfraß« und »Nimmersatt-Vogel« bezeichnet. Tatsächlich benötigt er eine Fangmenge von mehr als einem Kilogramm pro Tag, da frischer Fisch seine einzige Nahrung ist.

Ein besonderes Schauspiel ist die kollektive Zusammenarbeit, bei der unterschiedliche Jagdstrategien angewendet werden. Mal bilden sie einen Halbkreis und treiben die Fische in eine seichte Bucht, ein anderes Mal schwimmen sie im Kreis aufeinander zu und schöpfen die Beute aus der Kreismitte, bei einem dritten Flottenmanöver schwimmen zwei Teams in gerader Linie aufeinander zu und treiben sich die panischen Fische durch heftiges Flügelklatschen gegenseitig in die offenen Fangsäcke. Etwas rätselhaft bleibt, warum sie diese Gruppenaktionen veranstalten. Man würde eigentlich erwarten, dass der Jagderfolg durch das koordinierte Teamwork gesteigert wird, aber dem ist nicht so. Eine gründliche Untersuchung ergab, dass sie am meisten Beute machen, wenn sie allein fischen. Vielleicht mögen sie es einfach, Dinge gemeinsam zu tun.

wüsten:wanderer

Es liegt auf der Hand, dass ein Wasservogel, der auf den Fischfang optimiert ist und von nichts anderem lebt, in der Wüste verloren ist. Ohne große, offene Wasserflächen muss er unweigerlich verhungern. Weltweit haben Millionen Zuschauer in dem erfolgreichen Tierfilm »Animals Are Beautiful People« (dt. »Die lustige Welt der Tiere«) dabei zugesehen, wie junge Pelikane zu den traurigen Klängen des Préludes aus »La Traviata« durch eine trostlose Einöde in ihren Untergang marschieren. Dieses Drama ereignet sich in Jahren extremer Dürre, wenn ihr Brutgebiet im Okavango-Delta austrocknet, die Regenzeit noch nicht eingesetzt hat und die Nestlinge noch nicht flügge sind. Ihren Eltern bleibt dann nichts anderes übrig, als sie einsam und todgeweiht in der erbarmungslosen Wüste zurückzulassen.

Es ist sehr berührend, dass die Bibel diese Situation im »Gebet eines Elenden, wenn er verschmachtet« aufgreift: »Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste« (Ps 102,7). In ihrer tieferen Bedeutung zeigen diese Bilder aus der Vogelwelt etwas von den Leiden des Messias und Gottessohnes Jesus Christus. In der Wüste ist der Pelikan ein Fremdkörper, für den es »nichts zu holen« gibt. – Für den Geist des Herrn Jesus, dessen Speise es war, den Willen seines Vaters zu tun (Jh 4,34), gab es in der sündigen Welt keine Nahrung.

Quellennachweis:

Izhaki, I; Shmueli, M; Arad, Z: Satellite Tracking of Migratory and Ranging Behavior of Immature Great White Pelicans. Waterbirds 2002; 25(3):295-304; doi: 10.1675/1524-4695(2002)025[0295:STOMAR]2.0.CO;2

Jacob, J; Eigener, U; Hoppe, U: The Structure of Preen Gland Waxes from Pelecaniform Birds Containing 3,7-Dimethyloctan-1-ol -an Active Ingredient against Dermatophytes. Zeitschrift für Naturforschung 1997; 52(c):114-123; doi: 10.1515/znc-1997-1-220

Kopij, G; Paxton, M: Waterbirds in the panhandle of the Okavango Delta: dry season counts over two seven-year-periods. Zoology and Ecology 2019; 29(1):15-27; doi: 10.1080/21658005.2019.1.3

Saino, N; Fasola, M; Waiyakp, E: Do White Pelicans Pelecanus onocrotalus benefit from foraging in flocks using synchronous feeding? IBIS 1995; 137(2):227-230; doi: 10.1111/j.1474 919X.1995.tb03243.x

Weimerskirch, H; Martin, J; Clerquin, Y: Energy saving in flightformation. Nature 2001; 413:697-698; doi: 10.1038/35099670

Bildnachweis:

Pelikan auf Baumstamm sitzend / AdobeStock_222949678.jpeg / thecriss // Pelikan bei Gefiederpflege / AdobeStock_5645056. jpeg / Dream-Emotion // Pelikan verschlingt Fisch / AdobeStock_67530058.jpeg / sekundemal // Pelikangruppe schwimmend / AdobeStock_139734579.jpeg / Martin Rudlof // zwei Pelikane auf Ruine / shutterstock_1441030079.jpg / Alvis Dadzis

Link zum Buch: https://www.daniel-verlag.de/produkt/federfuehrer