Die Mitglieder der Ordnung der Taubenvögel (Columbiformes) teilen so viele Merkmale, dass es darin nur eine einzige große Familie gibt: die Tauben (Columbidae). Trotzdem entfalten sie einen Artenreichtum, dessen Formenvielfalt Charles Darwin, der selbst ein begeisterter Taubenzüchter war, als Paradebeispiel für natürliche Variation und züchterische Selektion anführte.

Bei den Tauben, die in der Bibel Erwähnung finden (jona und peristera) handelt es sich hauptsächlich um Felsentauben (Columba livia), aus denen auch die Haus- und Brieftauben gezüchtet worden sind. Außerdem werden Turteltauben (Streptopelia turtur) erwähnt, deren Artname turtur, genau wie das hebräische Wort tor und das griechische trygon, eine lautmalerische Beschreibung ihres kollernden »turr-turr«-Rufs ist. Darüber hinaus kommen in Israel heute (und wahrscheinlich auch früher schon) die Türkentaube (Streptopelia decaocto), die Palmtaube (Spilopelia senegalensis) die Ringeltaube (Columba palumbus) und die Hohltaube (Columba oenas) vor. Bei genauerer Betrachtung dieser Tiere wird deutlich, warum sie in der Bildersprache der Bibel ein Symbol für Reinheit, Frieden, Fruchtbarkeit und »Einfalt« sind.

kuschel:tier

Der Brutplatz der Tauben (von einem »Nest« kann kaum die Rede sein) ist sehr schlicht gestaltet und besteht oft nur aus ein paar Reisern, die ein Umherrollen der Eier verhindern. Ist der Untergrund uneben genug, verzichten sie oft sogar ganz auf Nistmaterial. Den jungen Nestlingen bietet das zwar kaum Schutz, aber sie werden bei Hitze, Kälte oder Nässe liebevoll »gehudert«: Unter den Flügeln der Eltern vollständig verborgen und in das weiche und trockene Brustgefieder gekuschelt, kann ihnen auch die ungemütlichste Witterung nichts anhaben.

tropf:milch

Obwohl Tauben keine Säugetiere sind und weder über Milchdrüsen noch Brustwarzen, Zitzen oder Ähnliches verfügen, sind sie doch auf einzigartige Weise in der Lage, ihre Jungen zu »stillen«. Während der Brutzeit beginnt die Schleimhaut, die den Kropfsack ihrer Speiseröhre auskleidet, zu wuchern und sich in dicken Placken abzulösen. Aus dieser Körpersubstanz wird ein fett- und eiweißhaltiges Sekret gebildet – eine überaus nahrhafte, frischkäseähnliche Masse, die Tauben- oder Kropfmilch. In kleinen Portionen hochgewürgt, wird sie dem hungrigen Nachwuchs in den aufgesperrten Schlund getropft und sorgt für ein rasantes Wachstum. Die Vollwertkost enthält alles, was die Kleinen brauchen. In den ersten Tagen bekommen sie nichts anderes. Während die Milchproduktion bei den Säugern aus schließlich Angelegenheit der Mutter ist, wird das »Powerfood« nicht nur von der Taube, sondern auch vom Täuberich (Tauberich, Täuber, Tauber – alle Varianten sind verbreitet) abgesondert und verfüttert.

brut:schachteln

Obwohl die Taube in vielen Kulturen ein Fruchtbarkeitssymbol ist, entdeckt man in ihrem Gelege nur selten mehr als zwei Eier. Bei genauerer Beobachtung kommt man hinter das Geheimnis ihrer schnellen Vermehrung: Da der minimale Nestbau kaum Aufwand erfordert und in kürzester Zeit abgeschlossen ist, errichten die Eltern einen weiteren Brutplatz in der Nähe ihres »Erstwohnsitzes«. Das Weibchen legt dort zwei neue Eier, während sie ihre ersten Nestlinge jedoch weiter versorgt. Dank des besonderen »Dopings« mit Kropfmilch wachsen sie so schnell heran, dass sie schon nach zwei Wochen alleingelassen werden können und nur noch zwei- bis dreimal täglich gefüttert werden. Mit drei Wochen verlassen sie das Nest bereits für kleine Ausflüge, nach einem Monat sind sie voll entwickelt und unabhängig. Durch dieses verschachtelte Schema von Parallelbruten kann ein fleißiges Taubenpärchen bis zu sechs Gelege in einer Saison großziehen.

Die erwachsenen Jungvögel bleiben in der Nähe der Eltern und fühlen sich dem immer zahlreicher werdenden Familienverband weiterhin zugehörig. Erst viel später, wenn sie einen eigenen Partner wählen, dem sie ein Leben lang treu bleiben, leben sie selbstständig.

vogel:hochzeit

Zwei frisch verliebte Menschen werden umgangssprachlich als »Turteltauben« bezeichnet. Das Balz-, Bindungs- und Paarungsverhalten aller Taubenarten wirkt auf den menschlichen Beobachter ausgesprochen zärtlich und hingebungsvoll. Stundenlang kann ein Pärchen einträchtig beieinandersitzen, sich gegenseitig mit dem Schnabel »kraulen«, im Duett gurren und die Köpfchen aneinander reiben. So verwundert es nicht, dass die Taube auch ein Glücks- und Liebessymbol ist. Im Russischen ist (Golbuschka = Täubchen) ein beliebter Kosename, in vielen anderen Sprachen bezieht man sich ebenfalls darauf, und schon im ältesten »Liebeslied« wird die Geliebte als »jona-ti« (meine Taube) bezeichnet (Hld 2,14; 5,2; 6,9).

Blütenweiße Züchtungen werden als »Hochzeitstauben« verliehen und als großer Schwarm »aufgelassen«. Indem man ihre Verschläge im gleichen Augenblick öffnet, steigen sie als wirbelnde Wolke auf, drehen eine »Orientierungsrunde« über der Festgesellschaft und treten den Rückflug in die Heimat an. Der wunderschöne Anblick drückt aus, was jedem Ehepaar zu wünschen ist: Reinheit, Liebe, lebenslange Treue, Glück, Fruchtbarkeit, Frieden und ein klarer Kurs, auf dem man gemeinsam ans Ziel kommt.

friedens:bote

Eine besondere Eigenschaft der Taube wird schon bei ihrer frühesten Erwähnung in der Bibel deutlich (siehe 1Mo 8): Als die Wassermassen der Sintflut sich langsam wieder auf der Erde verliefen, ließ Noah zunächst einen Raben als Kundschafter ausfliegen. Obwohl dieser ein hochintelligenter Vogel ist, scheiterte er an seiner Mission und landete nach ergebnislosen Rundflügen immer wieder auf dem Dach der Arche, ohne jedoch seine neugewonnene Freiheit aufzugeben. Daraufhin wählte Noah die Taube als Späher, die von ihrem ersten Ausflug ebenfalls erfolglos zurückkam, aber zutraulich auf seiner Hand landete, um wieder in die Arche zu gelangen. Eine Woche später, beim nächsten Erkundungsflug, suchte sie, solange es das Licht zuließ, und hatte Erfolg: Zur Abendzeit kehrte sie mit einem Olivenblatt im Schnabel zurück – ein erstes greifbares Zeichen, dass das katastrophale Flutgericht vorüber war. Durch diese Begebenheit wurde die Taube mit dem Olivenblatt zum Symbol für Frieden und Versöhnung. Auf dem nächsten Erkundungsflug findet sie einen trockenen Ort und kehrt nicht mehr zurück. Später fliegt auch der Rabe davon.

Der Heilige Geist erscheint in Gestalt einer Taube, die auf den Herrn Jesus kommt, nachdem Er von Johannes im Jordan getauft worden war (Mt 3,16; Mk 1,10; Lk 3,22; Jh 1,32). Die Bibel spricht das erste Mal im Schöpfungsgeschehen vom Geist Gottes, der über den Wassern schwebt (1Mo 1,2). Das gleiche Verb finden wir auch in der Beschreibung des Adlers, der wachsam über seinen Jungen fliegt (5Mo 32,11). So wie die Taube auf der überfluteten Erde »keinen Ruheort für ihren Fuß« fand (1Mo 8,9), musste auch der Heilige Geist »warten«, bis Er in Jesus einen Menschen fand, der vollkommen rein und sündlos war, sodass er dauerhaft auf Ihm bleiben konnte (Jh 1,32). Neben der tieferen, geistlichen Bedeutung der Szene aus 1. Mose 8, dass es als sichtbarer Beweis für die erfolgreiche Reinigung der Erde begriffen werden kann, wenn die Taube als reiner Vogel darauf einen »Ruheort« findet, lassen sich in dem Bericht zwei weitere Spezialitäten entdecken.

luft:post

Die erste ist der ausgeprägte Orientierungssinn, dem die Taube ihr erstaunliches Heimkehrvermögen verdankt. Schon die alten Babylonier machten sich diese Fähigkeit zunutze, indem sie Taubenpoststationen betrieben und phönizische Seefahrer nahmen sie mit an Bord ihrer Schiffe. So konnten sie nicht nur ihren Partnern im Hafen rechtzeitig ihr Einlaufen ankündigen, sondern bisweilen auch ihren Kurs korrigieren, denn die Taube fliegt immer auf direktestem Weg nach Hause. In einem bildhaften Vergleich wird die Rückkehr des Volkes Israel, das aus der weltweiten Zerstreuung ins Land ihrer Väter heimkehrt, damit verglichen: »Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und wie Tauben zu ihren Schlägen?« (Jes 60,8).

In unzähligen militärischen Auseinandersetzungen spielten ihre Kurierdienste eine wichtige Rolle. Sie überbrachten 1815 die Siegesbotschaft von Waterloo nach London, wurden, mit Fotokameras behängt, im Ersten Weltkrieg zur Luftaufklärung eingesetzt und im Zweiten Weltkrieg an kleinen Fallschirmen über versprengten Truppenteilen abgeworfen, um Meldung zu erhalten. Die Schweizer Armee löste ihren Brieftaubendienst erst 1996 auf. China unterhält bis heute eine Taubenarmee von 10.000 Tieren.

kriegs:heldin

Winkie (Dienstname NEHU.40.NS.1) war eine blau gescheckte Brieftaube, die während des Zweiten Weltkriegs vom National Pigeon Service für den Dienst in der britischen Armee ausgebildet wurde. Sie befand sich an Bord eines Torpedobombers (Bristol Typ 152 Beaufort), als dieser am 23. Februar 1942 über der Nordsee abstürzte, nachdem er bei einem Einsatz in Norwegen durch feindliches Feuer schwer beschädigt worden war. In den eisigen Gewässern ums Überleben kämpfend, erinnerte sich die Besatzung an die mitgeführte Taube. Es schien etwas weit hergeholt, aber sie war die einzige Chance Hilfe zu holen, da vor der Notwasserung keine Zeit blieb, einen Funkspruch mit genauer Position abzusetzen.

Die freigelassene Winkie flog 190 km nach Broughty Ferry, ihren Heimatschlag, wo ihr Besitzer, George Ross, die er schöpfte Taube entdeckte. Er alarmierte den RAF-Luftwaffenstützpunkt Leuchars in Fife und eine Such- und Rettungsaktion wurde gestartet. Anhand des Zeitunterschieds zwischen der Notwasserung des Flugzeugs und der Ankunft der Taube im Schlag sowie der Windrichtung konnte die RAF die ungefähre Position des notgewasserten Flugzeugs ermitteln, und innerhalb von fünfzehn Minuten wurde ein Rettungsschiff dorthin entsandt. Am 2. Dezember 1943 wurde Winkie dafür mit der Dickin-Medaille ausgezeichnet. Die gerettete Besatzung gab später ein Abendessen zu Ehren der Taube, die sich in ihrem Käfig sonnte, während die Offiziere auf sie anstießen. Als Winkie starb, schenkte Ross sie und ihre Dickin-Medaille der Dundee Art Gallerie, dort kann sie heute noch bewundert werden.

daten:träger

Man sollte es kaum glauben, aber selbst im digitalen Zeitalter ist die gute alte Brieftaube der modernen Kommunikationstechnik bisweilen eine Schnabellänge voraus. Eine südafrikanische Firma verglich die Datenübertragungsgeschwindigkeit ihres Webservers mit der geflügelten Botin, die einen 32GB-USB-Stick mit sich trug und für 63 Kilometer Luftlinie plus Download am Ziel zwei Stunden benötigte. Dies entspricht einer Bandbreite von etwas über 4 MBit/s, womit sie die Onlineverbindung klar hinter sich ließ. Zugegeben, dieser Wettbewerb fand 2009 statt und liegt schon ein paar Jahre zurück, doch seither sind nicht nur die Bandbreiten, sondern auch die Kapazitäten der USB-Sticks enorm gewachsen. Obwohl die Taube über größere Entfernungen ins Hintertreffen geriete, würde sie das Rennen über eine mittlere Distanz in vielen Teilen der Welt heute immer noch gewinnen.

champ:pigeon

Da Haustauben sehr anspruchslose Gäste sind und mit geringem Kostenaufwand und Platzverbrauch gehalten werden können, gelten sie selbst in dicht besiedelten Gebieten als ideale Heimtiere. Im Ruhrgebiet beispielsweise prägten die turmartigen Taubenschläge auf den Reihenhäusern der Bergarbeitersiedlungen bald das Stadtbild. Brieftaubenzüchtervereine schossen wie Pilze aus dem Boden, und man ließ die gurrenden Obermieter, die liebevoll als »Rennpferde des kleinen Mannes« bezeichnet werden, in großangelegten Wettbewerben gegeneinander antreten. Mit einem Transporter, dem »Kabinenexpress«, an weit entfernte Orte verfrachtet und in einem synchronen Massenstart aufgelassen, fliegen die preisgekrönten Champions mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern zum heimatlichen Schlag zurück, wo die Ankunftszeit durch eine verplombte Konstatieruhr sekundengenau und manipulationssicher erfasst und dokumentiert wird.

Obwohl Tauben seit Urzeiten als Nutz-, Zucht- und in neuerer Zeit auch Versuchstiere gehalten werden und neben den Haushühnern die am besten erforschten Vögel sind, ist das Rätsel ihres phänomenalen Orientierungssinns immer noch weitgehend ungelöst.

tauben:blick

Die zweite Spezialität der Taube ist ihr phänomenales optisches Wahrnehmungsvermögen. Dabei geht es nicht nur um die Sehkraft – viele Vögel sind ausgesprochen scharfsichtig. Die Taube rangiert in dieser Hinsicht im oberen Mittelfeld und könnte eine Tageszeitung noch in 30 Meter Entfernung lesen. Zum Vergleich: Ihr Erzfeind, der Wanderfalke, der als Rekordspäher unter allen Lebe wesen gilt und eine fliegende Taube bereits aus einer Entfernung von acht Kilometern (!) als seine Lieblingsbeute erkennt, würde dieselbe Zeitung sogar 100 Meter entfernt noch lesen können. Die Überlegenheit des Taubenblicks beruht auf vielen weiteren Faktoren. Ihre Netzhaut enthält eine hohe Dichte von vier verschiedenen Farbsehzell-Typen (der Mensch hat drei Typen), wodurch sie feinere Farbabstufungen unterscheiden kann, und ein breiteres Farbspektrum abdeckt, in dem auch ultraviolettes Licht eingeschlossen ist. Außerdem nimmt sie die Schwingungsebene von polarisiertem Licht wahr, wodurch sie Spiegelungen aus dem Sehbild »herausrechnen« und sich am Sonnenlicht orientieren kann, ohne die Sonne selbst sehen zu müssen. Die seitlich am Kopf sitzenden Augen erfassen zusammen ein Gesichtsfeld von 340°, so dass sie den Kopf nur minimal drehen muss, um das gesamte Panorama zu erfassen.

pick:radar

Der eigentliche Clou ist die Funktion der nachgeschalteten Bildverarbeitung. Die Bilder beider Augen, die sich nur zu 1/8 überlappen, werden miteinander abgeglichen. Gleichartige Strukturen wie mit Steinen, Sand, Gras oder Tannennadeln bedeckte Bodenflächen, Wasserwellen, Wolken oder das Blätterdach eines Waldes löschen sich dabei gegenseitig aus. Abweichende Objekte dagegen werden hervorgehoben und verstärkt, besonders wenn sie in ein vorprogrammiertes Suchschema passen.

Sie benötigt diese Fähigkeit im Wesentlichen für ihre Lieblingsbeschäftigung: herumliegende Körner finden und in rascher Folge aufpicken. Außerdem ist sie (meistens) in der Lage, den heranrasen den Wanderfalken, der nicht nur das scharfsichtigste, sondern auch das schnellste Tier der Schöpfung ist, rechtzeitig zu entdecken und sich in Sicherheit zu bringen.

déjà:vu

Der optische Wahrnehmungskomplex der Taube ist allerdings sehr viel leistungsfähiger – hier steht eine Hardware mit gigantischer Kapazität bereit, um mit Bild- und Strukturinformationen gefüttert zu werden. Die Wissenschaft beginnt gerade erst, diese Ressource zu entdecken und nutzbar zu machen.

Tauben lassen sich darauf dressieren, beliebige Bilder »abzuspeichern« und danach in einer Zufallsabfolge wiederzuerkennen. Der »Upload« verläuft äußerst simpel: Die Taube bekommt ein Farbbild gezeigt, dann wird der Bildschirm wieder schwarz und als nächstes tauchen zwei Bilder nebeneinander auf – das vorher gezeigte und ein fremdes Bild, zufällig angeordnet, mal rechts, mal links. Durch Picken auf das richtige Bild bestätigt sie, dass sie es wiedererkennt. Erstaunlicherweise übernimmt sie diese Erinnerung in ihr Langzeitgedächtnis und »kennt« das Bild von nun an für den Rest ihres Lebens. Man hat auf diese Weise bis zu 1.200 Bilder in das »Memory« gemischt, die von den gelehrigen Tieren auch nach drei Jahren noch erkannt wurden. Man kann die Bilder später einzeln, paarweise oder als ganze Galerie vorführen, die Taube pickt sich ihre Kandidaten heraus und ignoriert die »Störbilder«, selbst wenn sie ähnlich aussehen.

In einem anderen Experiment wurde sie darauf trainiert, sich eine Person einzuprägen und sie dann auf Fotos mit vielen Leuten wiederzuerkennen. Während bei dem »Memory« das exakte Wiedererkennen bestimmter Bilder gefragt war, ging es jetzt darum, die typischen Merkmale von »Mr. X« als flexibles Suchschema zu erlernen. Tauben erweisen sind darin als wahre Meisterdetektive: Selbst wenn Profil, Gesichtsausdruck, Haltung, Frisur oder Kleidung beträchtlich variieren, wird die Zielperson mit großer Sicherheit »aufs Korn genommen«.

Inzwischen wurden hunderte von Forschungsarbeiten publiziert, doch es gibt immer wieder neue Entdeckungen. Tauben unterscheiden Taubenbilder von den Bildern aller anderen Vögel, sie sind dazu in der Lage, ein Bild, das sie nie zuvor gesehen haben in eine erlernte Kategorie (Baum, Blume, Fisch, Hund, Auto, Flugzeug, Baby …) einzusortieren, sie lassen sich darauf trainieren, einen Van Gogh von einem Chagall zu unterscheiden, Gemälde einer Kunstepoche zuzuordnen und Kinderbilder als »gut oder schlecht« (im Sinne von »realitätsnah«) zu bewerten. Was die typischen Aufgaben zur Klassenbildung (Welche Abbildung passt nicht in diese Reihe?) angeht, würden sie jeden Einstellungstest mit Bravour bestehen. Selbst wenn nur eine Hand oder ein Fuß sichtbar ist und der Rest einer Person verdeckt wird, haben sie keine Mühe mit der Frage, ob in einem Bild Menschen zu finden sind oder nicht.

tauben:maß

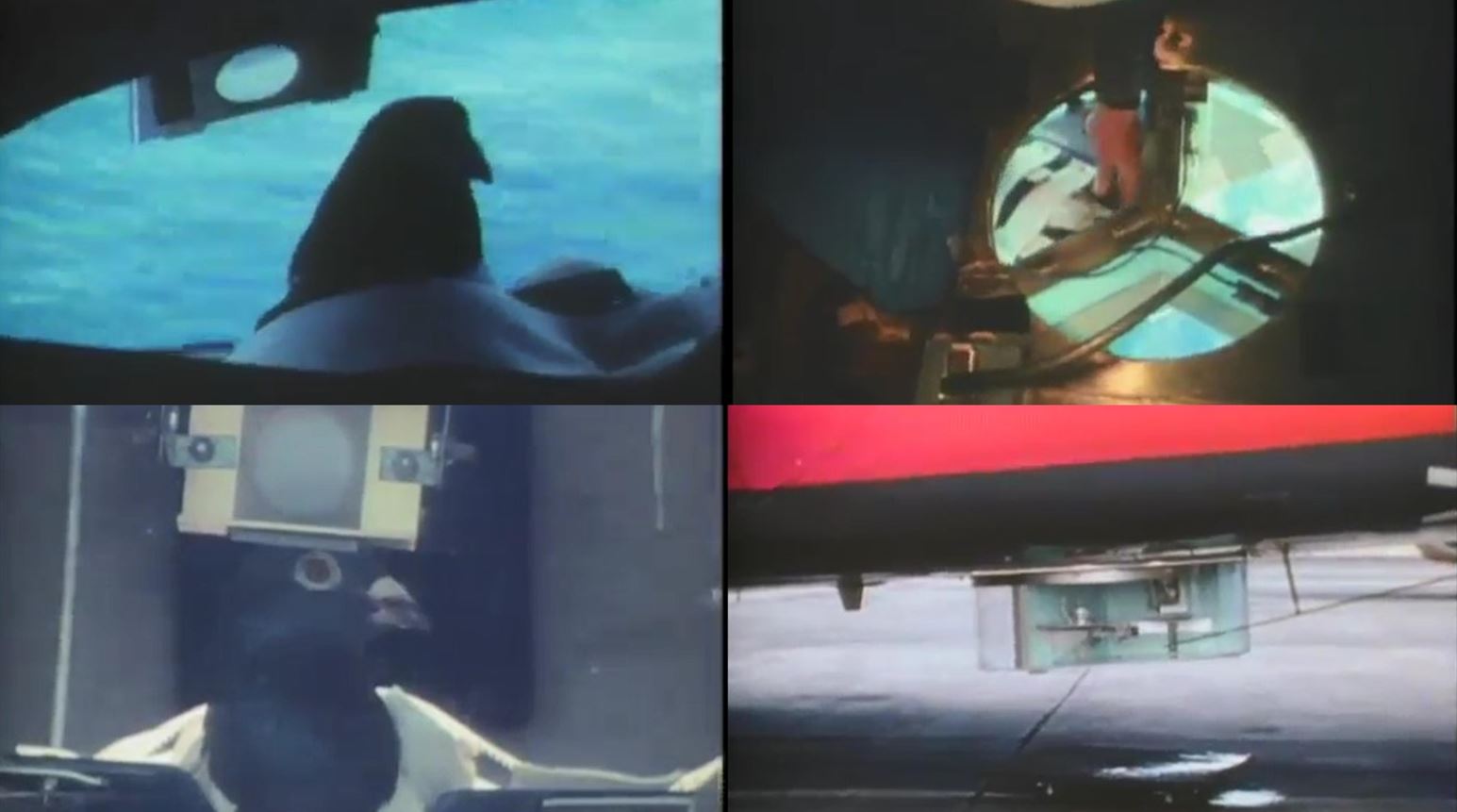

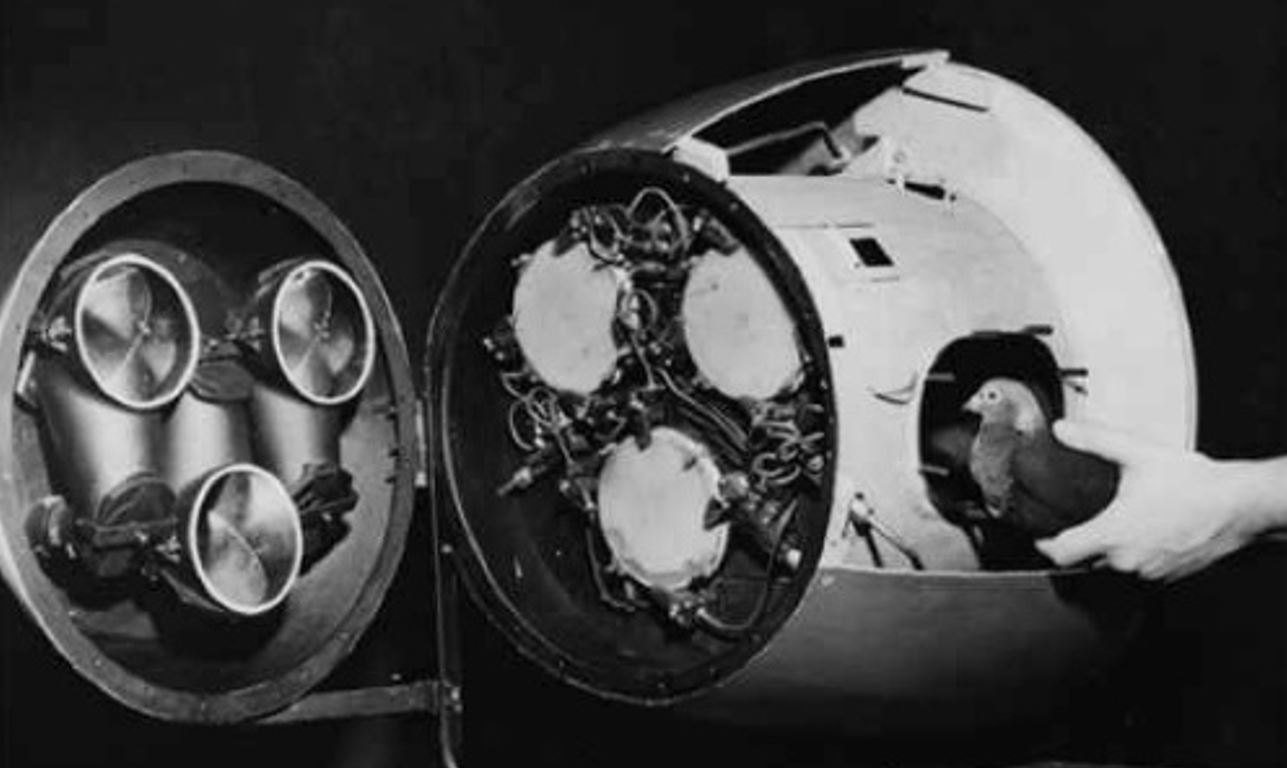

Das optische Wahrnehmungs- und Unterscheidungsvermögen der Taube schreit geradezu danach, in technische Abläufe integriert zu werden, und tatsächlich gibt es bereits einige Ansätze dazu. Ihr kleiner »Hochleistungsrechner« schafft es, die Bilder beider Augen so exakt übereinanderzulegen, dass man sie in den 70er Jahren zur Kontrolle von Produktionsprozessen eingesetzt hat. Mit einem Auge das vorgegebene Normmuster, mit dem anderen das her gestellte Werkstück betrachtend, erkennt sie Abweichungen im Bereich von Hundertstelmillimetern und deklariert fehlerhafte Ware mit einem Knopfdruck zum Ausschuss. In Plexiglaskuppeln an der Unterseite von Seenotrettungshubschraubern wurde sie sowohl von der amerikanischen Marine als auch der australischen Küstenwache zum Auffinden schwimmender Rettungsinseln und Schiffbrüchiger im aufgewühlten Meer eingesetzt – mit beachtlichem Erfolg.

Bei der US-Army dagegen kamen sie im Zweiten Weltkrieg nicht zum Zug, obwohl B. F. Skinner, ein Pionier der Verhaltensforschung, nachgewiesen hatte, dass sich Tauben, die auf das Erkennen bestimmter Bodenziele trainiert worden waren, zur Steuerung von Raketen und Marschflugkörpern einsetzen ließen. Doch zum Glück (für die Tauben) überwog die Skepsis der Generäle und das Projekt wurde nicht weiterverfolgt, obwohl diese Methode der damaligen Optoelektronik weit überlegen war.

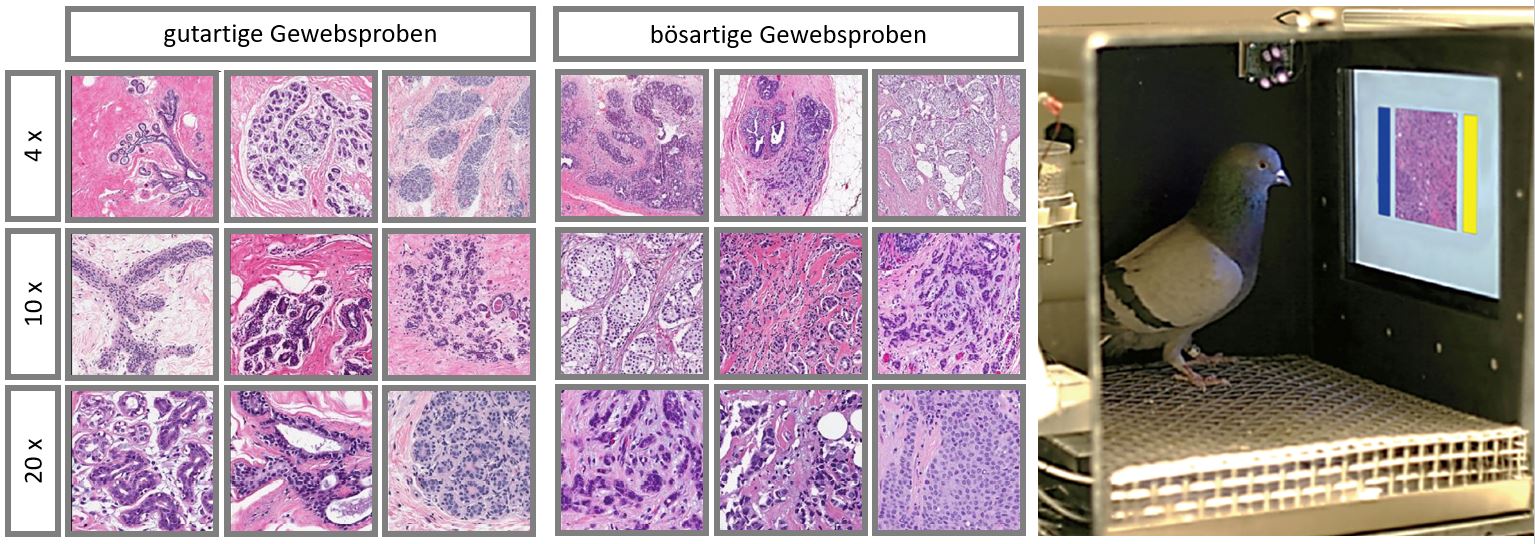

tumor:versteher

Einen richtig guten Job machen einige Tauben mit »Medizinstudium« an verschiedenen amerikanischen Krankenhäusern. Sie wurden dazu ausgebildet, Brust-Tumore in Aufnahmen von Gewebspräparaten zu erkennen und zuverlässig von gesundem Gewebe zu unterscheiden und erzielen dabei Trefferquoten, an die selbst erfahrene Histologen nicht herankommen. Sie benötigen hierzu nur ein kurzes Training und wenn ihnen einmal die typischen Kennzeichen eines Tumors »klar geworden« sind, ist es fast nebensächlich, in welcher Vergrößerung, Farbe und Auflösung ihnen die Aufnahmen gezeigt werden. Sie haben den »Spezialistenblick« und lassen sich durch nichts ablenken.

luft:ratte

In Großstädten gilt die Taube als schmutziger, rauflustiger, lärmender, Krankheiten übertragender und Denkmäler verschandelnder Schädling, der durch Giftköder, Fallen und Bejagung zu dezimieren ist. Zu ihrer Verteidigung muss allerdings gesagt werden, dass sie nur dort zum »Problemtier« wird, wo sie durch offen herumliegende Lebensmittelabfälle und (gutgemeinte) Fütterung überreiche Nahrung findet, sich enorm vermehrt und riesige Schwärme bildet. In Lebensweise und Verhalten unterscheiden sich diese verwilderten Haustauben, die als Stadt- oder Straßentauben eine eigene Form bilden, stark von ihren Vorfahren.

tauben:schein

Was meinte der Herr Jesus mit der Ermahnung »Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen; so seid nun klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben« (Mt 10,16)? Die hier geforderte »Einfalt« (griech. akeraios), die auch mit den Ausdrücken »ohne Falsch, arglos, aufrichtig« übersetzt wird, bedeutet der Wortherkunft nach »unverdorben, unvermischt, rein« und bezieht sich sowohl auf unsere Wirkung auf andere als auch auf unsere Wahrnehmung.

Ersteres bedeutet, dass es keinen Unterschied zwischen Augenschein und Realität geben sollte. Unsere Worte und Taten sollten mit dem übereinstimmen, was wir sind und glauben, so wie der Herr Jesus auf die Frage »Wer bist du denn?« antworten konnte: »Ich bin der, als der ich mich immer bezeichnet habe.« (Jh 8,25 NLÜ). Was das einfältige Wahrnehmen angeht, können wir von dem hervorragenden Unterscheidungsvermögen der Tauben lernen. Wer einfältig »zum Bösen« (Röm 16,19) »in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen« (Phil 2,15 NLÜ) lebt, der lässt sich nicht durch seine Umgebung ablenken, sondern konzentriert sich auf den Herrn Jesus: »Die Lampe des Leibes ist dein Auge; wenn dein Auge einfältig [gr. haplus = ungefaltet, offen] ist, so ist auch dein ganzer Leib licht« (Mt 6,22; Lk 11,34).

Quellennachweis:

Aust, U; Huber, L: Elemental versus configural perception in a people-present /people-absent discrimination task by pigeons. Learning& Behavior 2003, 31 (3), 213-224; doi: 10.3758/BF03195984

Beason, R.C. & Wiltschko, W: Cues indicating location in pigeon navigation. Journal of Comperative Physiology A 2015; 201:961-967; doi:10.1007/s00359-015-1027-2

Berghaus, JI: Geschichte der Schifffahrtskunde bey den vornehmsten Völkern des Alterthums (S. 528-530). Leipzig (Gräffiche Buchhandlung) 1792

Delius, J: Komplexe Wahrnehmungsleitungen bei Tauben. Spektrum der Wissenschaft 1986; 46-58; ISSN 0170-2971

Delius, J; von Fersen, L: Schlußfolgerndes Denken bei Tauben. In: Spektrum der Wissenschaft 1992; 7:18-22; ISSN 0170-2971

Fagot, J; Cook, RG: Evidence for large long-term memory capacities in baboons and pigeons and its implications for learning and the evolution of cognition. PNAS 2006; 103(46):17564-17567; doi: 10.1073/pnas.0605184103

Heldmaier, G; Neuweiler, G: Vergleichende Tierphysiologie. Heidelberg (Springer) 2003; doi: 10.1007/978-3-642-55699-9

Herrnstein, RJ; Loveland, DH: Complex Visual Concept in the Pigeon. Science 1964; 146(3643):549-551; doi:10.1126/science.146.3643.549; http://www.pigeon.psy.tufts.edu/avc/huber/

Kowalski, U: Das Richtungsverhalten verfrachteter Brieftauben (Columba livia) im Orientierungskäfig. Journal of Ornithology (1994); 135:17; doi: 10.1007/BF01640273

Kreithen, ML; Eisner, T: Ultraviolet light detection by the homing pigeon. Nature 1978; 272:347-348

Kreithen, ML; Quine, DB: Infrasound Detection by the Homing Pigeon: A Behavioral Audiogram. Journal of Comperative Physiology 1979; 129:1-4

Levenson RM, Krupinski EA, Navarro VM: Pigeons (Columba livia) as Trainable Observers of Pathology and Radiology Breast Cancer Images. PLoS ONE 2015 10(11): e0141357; doi: 10.1371/journal.pone.0141357

Maier, EJ: Das UV-Sehen der Vögel: Neue Ergebnisse über den spektralen Sehbereich der Vögel. Journal of Ornithology 1994; 135:179; doi:10.1007/BF01640287

Ordensverleihung an “Dinkie”: http://www.vconline.org.uk/winkie-dm/4594632037

Quine, DB; Kreithen, ML: Frequency shift discrimination: Can homing pigeons locate infrasounds by Doppler shifts? Journal of Comperative Physiology 1981; 141:153; doi:10.1007/BF01342661

Quine, DB: Infrasounds: A Potential Navigational Cue for Homing Pigeons (in: Avian Navigation – Proceedings in Life Sciences S. 373-376). Heidelberg (Springer) 1982; doi: 10.1007/978-3-642-68616-0_39

Schermuly, L; Klinke, R: Infrasound sensitive neurones in the pigeon cochlear ganglion. Journal of Comperative Physiology A 1990; 166:355-363

Watanabe, S: Discrimination of painting style and quality: pigeons use different strategies for different tasks. Animal Cognition 2011; 14:797: doi:10.1007/s10071-011-0412-7

Bildnachweis:

Wikipedia: Felsentaube fliegend / Alan D. Wilson // Taube mit Kamera / Hans Adler

andere Lizenzen: Titel – Taube im Flug / shutterstock_1605518809.jpg / N.Z.Photography // Hochzeitstauben / AdobeStock_85724315.jpeg / Volodymyr // Taube füttert ihre Jungen / shutterstock_2064399635.jpg / christianthiel.net // Skulptur zur Frie denstaube / shutterstock_620481428.jpg / PIC2FRAMES // Stadttauben / shutterstock_1857362218.jpg / ChiccoDodiFC // Grafik zur Rettungsaktion von Winkie / Taube_winkie.jpg / Romely vom Stein // Taube am Arbeitsplatz / myerspel4e_06un06.jpg / Levenson

Link zum Buch: https://www.daniel-verlag.de/produkt/federfuehrer