[origem: “Fernão de Magalhãis – o homem e o seu feito”, capítulo. 1 – Stefan Zweig]

A especiaria foi a pedra de toque. Desde que os romanos, nas suas expedições e guerras, pela primeira vez provaram e gostaram dos ingredientes acres, perturbadores, excitantes, os ingredientes que inebriam, os ingredientes do Oriente – nunca mais o Ocidente pôde passar sem as especiarias indianas, na cozinha e na dispensa. Monótona, insípida é a alimentação do norte e assim se prolonga pela Idade Média. Decorrerá ainda muito tempo, até que os frutos do campo, hoje mais usados, como batata, vinho e tomate, tenham na Europa direitos de posse; quási se desconhece o limão para tempêro e o uso do açúcar para adoçar; ninguém descobrira ainda os finos tónicos do café e do chá; até entre príncipes e opulentos se ilude a monotonia estúpida das refeições com a deglutição bárbara da quantidade. Mas, ó milagre! sòmente um único grão da especiaria indiana, uns pòzinhos de pimenta, noz moscada sêca, um pouco de gengibre ou canela, adiconados ao mais grosseiro alimento, e já o paladar lisonjeado sente o estímulo do estranho e gostoso ingrediente. Entre a vulgaridade do tempo maior e menor do amargo e do doce, do picante e do ensôsso, perpassam de repente magníficos tons culinários, intermédios; em breve, já os bárbaros nervos palatinais da Idade Média começam a sentir a necessidade dos excitantes. Só é considerada iguaria, alimento carregado de pimenta e bem mordente; até na cerveja deitam gengibre: e o vinho é de tal forma macerado com especiarias moídas, que, cada golada arde na garganta como pólvora.

Mas não é ùnicamente para a cozinha que o Ocidente necessita assim de poderosas quantidades de especiarias; a vaidade feminina exige cada vez mais o tributo dos perfumes da Arábia – o lascivo almíscar, o adocicado óleo de rosas. Tecelões e tintureiros começam a fabricar, para as mulheres, sêdas chinesas e damascos indianos; os ourives enfiam as pérolas brancas de Ceilão; os diamantes azulados de Narsingar sobem ràpidamente de preço. A igreja católica exige também o uso dos produtos orientais, pois nenhum dos milhões de milhões dos grãos de incenso, queimados nos turíbulos em milhares e milhares de igrejas da Europa, cresce em terra europeia; cada um dêstes milhões e milhões de grãos de incenso tem que ser transportado da Arábia, por mar e terra, através de caminhos inenarràvelmente penosos e longínquos. Os farmacêuticos são fregueses constantes dos específicos de tanto renome, da Índia – o ópio, a cânfora, a resina gomosa – êles sabem, por experiência, que nenhuma droga e nenhum bálsamo actua sôbre o doente com eficácia, se não ostentar no pote de porcelana, a letras azues, as mágicas palavras «arabicum» ou «indicum». Pela distância, pela raridade, pelo exótico, ou talvez também pela carestia, tudo o que é oriental conservou em relação à Europa encanto sugestivo, hipnótico. «Arábico», «pérsico», «indo-estânico» são atributos com significado igual a magnífico, requintado, elegante, precioso, magnificente, digno da côrte – (tal como no século XVIII a designação: «francês»). Nenhum artigo de comércio é tão desejado como a especiaria; quási se nos afigura que o perfume das flores orientais embriagou, por arte mágica, a alma da Europa.

Mas, precisamente porque assim cobiçada, a mercadoria indiana é cara e torna-se cada vez mais cara: mal podemos examinar a curva febril, sempre crescente, dos preços, porque tôdas as tabelas monetárias resultam abstractas; é-nos mais fácil atingir uma visão óptica da louca subida das especiarias, se nos recordarmos que, no princípio do segundo milénio, a mesma pimenta, hoje desperdiçada como areia, em qualquer mesa de qualquer hospedaria, era contada grão a grão e tinha, a pêso, quási que equivalência com a prata. Tão absoluto era o seu valor, que muitos estados e cidades calculavam com pimenta, como se fôra nobre metal: com pimenta podiam-se comprar terras e propriedades, instituir dotes, adquirir direitos de burguesia; muitos príncipes e cidades estabeleciam os impostos, exigindo pêso de pimenta, e, quando na Idade Média queriam designar um homem como muito rico, chamavam-lhe «saco de pimenta». Gengibre, canela, quina e cânfora eram pesados nas balanças, próprias para ouro e medicamentos, e fechavam-se hermèticamente portas e janelas, não fosse um sopro de ar dispersar uma molécula do precioso pó.

Ao nosso olhar, hoje, parece-nos absurda tal avaliação, mas torna-se bem natural, bem compreensível, logo que pensemos nas dificuldades e no risco do transporte. Nêsse tempo, como ficava longe, incomensuràvelmente distante o Oriente do Ocidente, e quanto obstáculo, quanto impedimento tinham de remover pelo caminho, navios, caravanas e carros! Que odisseia representa cada simples grão, cada flor isolada, antes de chegar, desde o seu verde arbusto no arquipélago malaio até ao derradeiro pôsto, à mesa de vendas do negociante europeu! Talvez nenhuma destas especiarias possa chamar-se raridade. Lá em baixo, na outra planície do globo, crescem realmente as hastes da canela de Tidore, os cravos de Amboim, a noz moscada de Banda, os arbustos de pimenta de Malabar, com tanta pujança e em tanta liberdade como aqui os cardos; um quintal nas ilhas malaias não vale mais do que no Ocidente uma pitada. Mas o comércio passa de mão em mão, e por quantas mãos tem de peregrinar a mercadoria, antes de, através de desertos e mares, chegar às mãos do consumidor!

Como sempre, a mão mais prejudicada é a primeira; o escravo malaio que colhe as flores frescas e as transporta às costas para o mercado, no fardo de entrecasca, não recebe outra recompensa além da do próprio suor. O seu senhor é o beneficiado; um negociante maometano compra-lhe a carga e transporta-a em minúsculas pirogas, debaixo do sol escaldante, dêsde as ilhas das especiarias até Malaca (na proximidade da actual Singapura) – isto, durante oito, dez e mais dias. Aqui, já está instalada a primeira sanguessuga: o dono do pôrto, o sultão de Malabar exige tributo pela licença de descarga. Só depois de pago o imposto, é dada a permissão para transportar a odorífera carga para outro junco maior; e a pequena embarcação lá desliza outra vez, lentamente, impelida pelo largo rêmo ou pela vela quadrada, de um ponto a outro ponto da costa da Índia. Passam-se meses, num monótono fender de água; é a espera sem fim, quando não sopra o vento e o céu arde, sem uma única nuvem – e depois, de novo, a fuga precipitada perante a ameaça dos ciclones ou dos corsários. Como é infinitamente difícil, indizivèlmente perigosa esta travessia, através de dois, três mares tropicais! Entre cinco navios, quási sempre um se perde pelo caminho, vítima das tempestades ou dos piratas; e o negociante dá graças a Deus, logo que passa, com felicidade, Cambodja, chega finalmente a Ormuz ou Aden, e vê aberta passagem para a Arábia e o Egipto.

A nova forma de transporte, agora empregada, não é menos abundante em provações nem menos perigosa. Em longas filas pacientes, esperam nos portos milhares de camelos; a um sinal do dono, curvam obedientemente o joelho; sôbre o dorso fiel são amontoados os fardos atados, com pimenta e flor de noz moscada, e aqueles veículos de quatro patas balouçam lentamente a carga, através do mar de areia. Durante longos meses, as caravanas arábicas vão arrastando a mercadoria da Índia – ressoam nomes dos contos das «Mil e uma noites» – passam por Bassorá, Bagdad e Damasco para Beyrouth e Trebizonda ou por Dshidda para o Cairo; são muito vélhas estas estradas ao longo do deserto, e bem conhecidas dos negociantes, dêsde o tempo dos faraós. Infelizmente, também as conhecem os beduínos, os piratas do deserto; ousado ataque destrói numa só arremetida o fruto de meses de penosas lides. O que escapa felizmente às tempestades e aos beduínos é apanhado por outros ladrões. Os emires de Hedscha, os sultões do Egipto e da Síria exigem tributo, e largo tributo, por cada saco e por cada carga; é avaliada em cem mil ducados anuais, a soma recolhida pela exigência egípcia no comércio das especiarias por causa do direito de passagem.

Atinge-se, finalmente, a desembocadura do Nilo, próximo de Alexandria; aí surge ainda um derradeiro usufrutu-ário e, por sinal, não é o menos voraz – a frota de Veneza. Desde a pérfida destruïção de Bizâncio – cidade concorrente – a pequena república atraiu a si o monopólio do comércio de especiarias orientais; em vez de ser expedida para mais longe, mandam a mercadoria para o Rialto, onde é leiloada por comissários da Alemanha, Inglaterra e Flândria. E só depois, seguem em carros de largas rodas, através da neve e do gêlo das gargantas alpinas, as mesmas flores que o sol tropical gerou e amadureceu, há dois anos; lá vão elas ao encontro do negociante europeu e do consumidor. A especiaria indiana passa, pelo menos, por doze mãos ávidas, «antes de chegar à última, à do consumidor», assim escrevia melancòlicamente Martim Behaim no célebre «Globo», em 1492. Todavia, pôsto que doze mãos dividam o ganho, cada uma delas extrai bastante sumo doirado da especiaria da Índia: a despeito de perigos e riscos, o comércio dêstes produtos é o mais rendoso da Idade Média, pois mínimas quantidades dão já margem a grandes lucros. Vejamos: De cinco navios – a expedição de Fernão de Magalhãis prova êste exemplo – podem perder-se quatro com a carga, 200 homens de 265 podem não voltar, marinheiros e capitãis talvez percam a vida – mas o negociante, êsse, a-pesar-de tudo, ainda ganhou. Se um só dos cinco navios, um navio pequeno regressar, passados três anos, bem carregado de especiarias, a carga indemnizará largamente de perdas e danos; no século quinze, um único saco de pimenta vale mais do que uma vida humana; não nos admiremos se, entre a oferta de vidas humanas sem valor e a ardente procura da preciosa especiaria, o resultado seja sempre favorável, largamente vantajoso. Os palácios de Veneza e os dos Fugger e Welser devem a existência, quási que sòmente à especiaria indiana.

Porém, tão inevitàvelmente como a ferrugem aparece no ferro, também surge a inveja, logo que se trate de grandes lucros. O privilégio de alguns é considerado pelos outros forte injustiça; onde uma pequena sociedade aufere lucros desmedidos, forma-se logo a coalizão dos prejudicados. Genoveses, franceses, espanhois olham de lado a habilidosa Veneza, que soube desviar para o grande canal o rio de oiro e, agastados, furiosos, fixam o Egipto e a Síria, onde o Islam ergueu uma vedação invencível entre a Índia e a Europa. Não é permitida a nenhum navio cristão a rota do Mar Vermelho; a nenhum negociante cristão, nem sequer a passagem; o comércio índico tem de seguir fatalmente por meio de negociantes turcos e árabes. Assim, não só encarecem escusadamente a mercadoria ao consumidor europeu, não só cerceiam o ganho ao comerciante cristão, mas ainda paira sôbre a Europa grave ameaça. O excedente em nobre metal corre para o Oriente, pois de maneira alguma, a mercadoria europeia alcança a equivalência com as preciosidades indianas. Bastava êste deficit, bem sensível, para que a impaciência do Ocidente se ateasse cada vez mais apaixonadamente, e mais apaixonadamente tentasse libertar-se de jugo tão pouco dignificante; por fim, tôdas as energias acordam. As cruzadas não foram sòmente (assim como românticamente nos contam) uma tentativa mística com o fim de arrancar aos descrentes o Santo Sepulcro; esta primeira coalizão europeia e cristã representava o primeiro esfôrço lógico com o intento de quebrar a cadeia que vedava o ingresso no Mar Vermelho, tornando livre ao cristianismo o comércio oriental.

Esta aventura falhou. O Egipto não podia ser arrancado aos maometanos; o Islamismo continuava a vedar o caminho para a Índia – era forçoso, inadiável, que fôsse encontrado o caminho independente, livre, para essa Índia tão cobiçada. A coragem audaz que obrigou Colombo a partir para o Oeste, Bartolomeu Dias e Vasco da Gama para o Sul, Cabot para o Norte, em direcção a Labrador, derivava inicialmente do desejo fortíssimo de descobrir para o mundo ocidental um caminho marítimo, livre de taxas e impostos, caminho desembaraçado até à Índia, para que tivesse fim a vergonhosa prepotência do Islam. Fôrça alada, espiritual, preside sempre a todas as grandes descobertas e invenções, mas, na maioria dos casos, é necessário que o impulso material ofereça base terrena ao ímpeto do espírito. De-certo que os reis e seus conselheiros se teriam deixado entusiasmar pela ousadia e beleza dos projectos de Colombo e Fernão de Magalhãis; mas nunca ousariam dar o dinheiro exigido para tal emprêsa; nunca por príncipes e especuladores teria sido armada uma frota, se não os tentasse a probabilidade de juros fabulosos, juros fantásticos, do capital empregado nesta expedição. Por detrás dos heróis da época das descobertas, erguiam-se os negociantes – a fôrça motriz; também este primeiro impulso heróico em demanda da conquista do mundo partiu de forças muito cá de baixo, muito terrenas. A especiaria foi a pedra de toque.

É maravilhoso, sempre que, no curso da História, o génio de um homem se apropria da Idea do momento; é maravilhoso, quando um único homem compreende, a um relâmpago da inteligência, a ânsia criadora da sua época. Entre os países da Europa, um havia que não pudera ainda tomar parte na missão europeia: era Portugal – Portugal que em longos e heróicos combates escapara ao domínio dos mouros. Agora, conquistada a vitória e assegurada a independência, jazia inactiva a fôrça magnífica de um povo moço e ardente; o desejo natural da expansão, inato a tôda a nação que quere subir, não encontra a princípio, válvula por onde se escôe. Portugal encosta-se às terras fronteiriças da Espanha, nação amiga, nação irmã; sòmente por mar, pelo comércio e pela colonização, podia dilatar-se país tão pequeno e tão pobre. Mas quere a fatalidade – ou parecia querer! – que a situação geográfica de Portugal seja a mais desfavorável entre as nações marítimas da Europa. O Oceano Atlântico, que atira as suas vagas contra as costas portuguesas, é considerado segundo a geografia de Ptolomeu (única autoridade da Idade Média) como infinito e estéril deserto aquático. As cartas geográficas de Ptolomeu declaravam inacessível o caminho do sul ao longo da costa africana, e diziam que não se poderia dar a volta, dentro de um navio, a êste deserto arenoso, pois tal terra, inhabitável e sem condições económicas, estendia-se até ao polo árctico e ia unir-se à terra australiana, sem conceder passagem intermédia. Segundo a opinião da vélha geografia, Portugal era a nação pior colocada entre as nações marítimas da Europa, porque ficava longe do único mar navegável, o Mar Mediterrâneo.

Um príncipe português irá consumir tôda a vida num único pensamento: tornar possível o que a todos se afigura impossível; um príncipe português vai tentar fazer dos últimos os primeiros, estribado nos dizeres da Bíblia! E se Ptolomeu, o «geographus maximus», o Papa da geografia, se tivesse enganado? E se êste Oceano que, por vezes, a fúria dos vagalhões vindos do Oeste, arroja às costas de Portugal bocados de madeira esquisita, estrangeira (de alguma parte há-de vir esta madeira!) se êste Oceano não fosse sem fim, antes conduzisse a novas e desconhecidas terras? E se a África fôsse habitável para além do Trópico de Câncer, e se o sábio grego se tivesse enganado grosseiramente com as suas suposições, ao afirmar que por mar ninguém podia dar a volta ao continente inexplorado, e nenhum caminho havia que conduzisse ao mar da Índia? Então seria Portugal, precisamente por estar situado tanto a oeste, o verdadeiro ponto de partida para tôdas as descobertas, então teria Portugal, aberto diante de si, o caminho mais próximo para a Índia. Não seria o malfadado, mas sim, como nenhum outro pais, o escolhido para a navegação.

Êste sonho, o desejo de erguer o pequeno e inerme Portugal à categoria de potência náutica, transformando o Oceano Atlântico, considerado até aí sòmente como estôrvo, em poderosa estrada, torna-se o pensamento predominante, a vida, por assim dizer, do Infante D. Henrique, a quem a História, justificada e injustificadamente, cognominou de Henrique, o Navegador. Injustificadamente pois, excluída uma curta expedição a Ceuta, D. Henrique nunca andou embarcado, não nos resta livro, tratado náutico ou mapa, traçado por sua mão. A História, porém, pode com razão outorgar-lhe tal cognome, porque à navegação e aos navegadores tôda a vida e fortuna devotou êste filho de reis. Com precoce experiência da guerra, pelo cêrco de Ceuta (1415) e um dos homens mais ricos do país, êste filho dum rei português e sobrinho dum rei inglês poderia servir a sua ambição nos postos mais deslumbrantes; tôdas as côrtes o convidam; a Inglaterra oferece-lhe um alto comando. E o estranho visionário escolhe a solidão criadora, como alimento da vida. Retira-se para o Cabo Sagres, o promontório sagrado (Sacrum) dos antigos. Do Cabo Sagres prepara êle, durante quási cinqüenta anos a expedição à Índia, e assim a grande ofensiva contra o «mare incognitum».

Quem deu ao solitário e audacioso sonhador a coragem de defender, contra tôdas as autoridades cosmográficas do seu tempo, contra Ptolomeu e seus discípulos, a convicção que a África não era um continente gelado do polo, mas susceptível de ser circunnavegado, como verdadeiro caminho marítimo para a Índia? Nunca êste segrêdo poderá ser aprofundado. Havia um boato, boato que nunca se extinguira (até Herodoto e Strabão o consignam) afirmando que, nos sombrios dias dos Faraós, uma vez, uma frota fenícia subira o Mar Vermelho e regressara, passados dois anos, inesperadamente, através das Colunas de Hércules (Estreito de Gibraltar). Talvez que o Infante tivesse ouvido dizer entre os vendedores mouros, de escravos, que, para lá da Líbia deserta, do Saará arenoso, se estendia a «Terra da opulência» – e, em verdade, encontra-se já num mapa, feito em 1150 por um cosmógrafo árabe para o rei dos normandos Rogério II, a Guiné de hoje sob a designação «Bilat ghana» (terra da opulência). Também pode ser que D. Henrique, por meio de serviço da investigação particular, soubesse mais da forma verdadeira da África do que todos os geógrafos escolares, que só sabiam jurar sôbre os Códices de Ptolomeu, desdenhando as narrativas de Marco Polo e Ibu Battuta, como falsas fanfarronadas. O verdadeiro significado moral de D. Henrique evidencia-se-nos no facto de ter reconhecido não só a grandeza do alvo, mas também a grandeza das dificuldades, e ter-se nobremente resignado a nunca ver, êle próprio, a realização do seu sonho. Bem sabia que o espaço de uma vida não bastava para preparar emprêsa tão ingente. Como ousar naquele tempo a viagem para a Índia, sem conhecimento do mar e sem navios para a travessia?

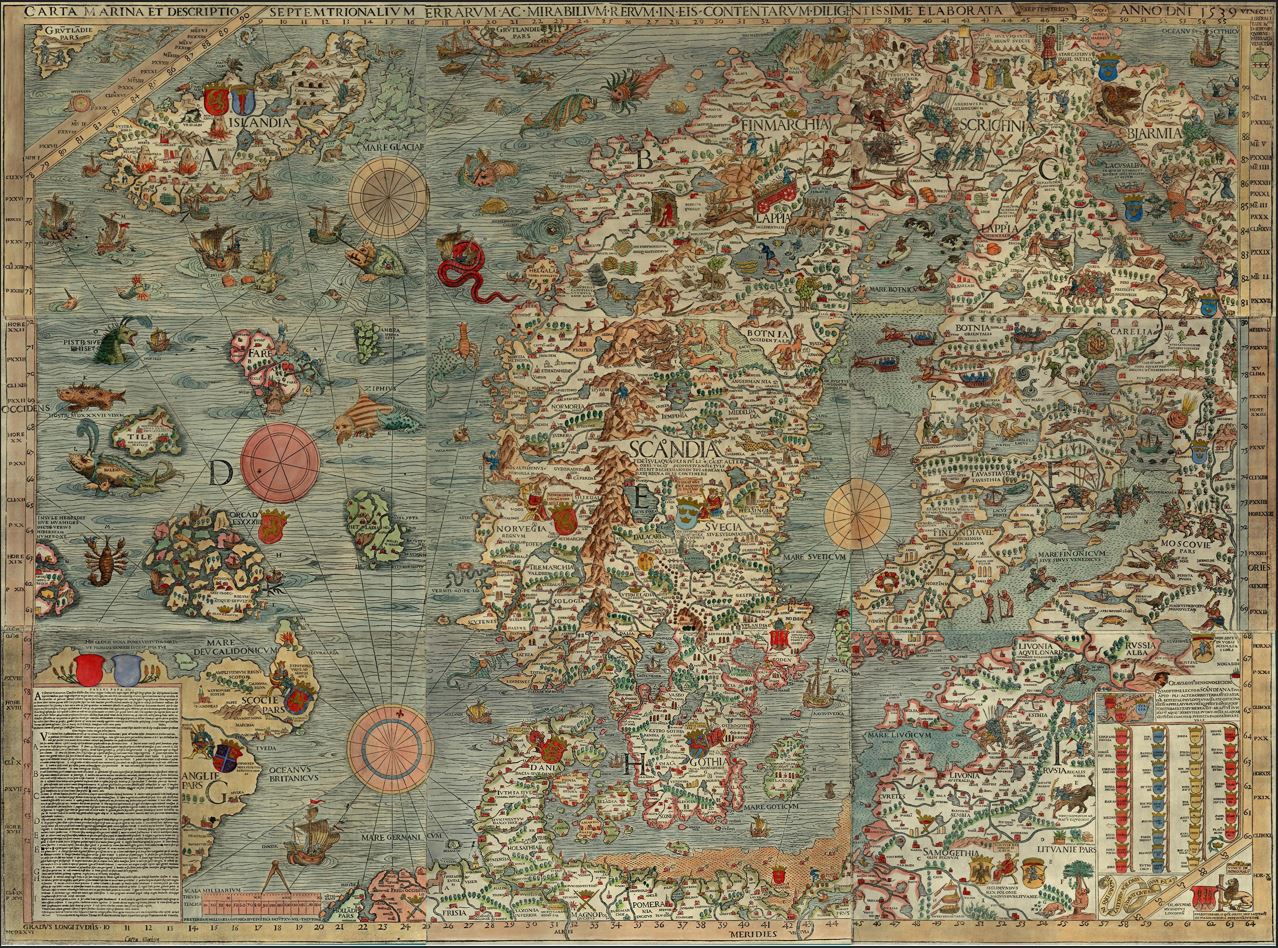

Na época em que D. Henrique se decide à sua obra, como são inconcebìvelmente primitivos os conhecimentos geográficos e náuticos da Europa! Nos terríveis séculos da obscuridade que sucederam à queda de Roma, a Idade Média esquecera tudo o que tinham averiguado Gregos, Fenícios e Romanos, em suas altivas expedições. Para êsses séculos de estreita delimitação, tornara-se incrível, como delicioso conto de fadas, que um Alexandre tivesse avançado até aos limites do Afganistão e descesse até à Índia; haviam perdido os mapas magníficos, os mapas dos romanos. Destruídas as estradas dos exércitos, as pedras miliárias que tinham marcado o caminho até à Britânia e Bitínia, aniquilado o seu modelar serviço de comunicação, político e geográfico, desaprendera-se a faculdade de viajar; morrera o desejo da descoberta; a arte de navegar tornara-se mísera. Sem largo e audaz estímulo, sem compasso preciso e mapas claros, arrastavam-se pequenas embarcações, medrosamente, de pôrto para pôrto, sempre açoitadas pelo mêdo das tempestades ou dos piratas, não menos perigosos. Com tal estado lastimoso de cosmografia e tão desprezíveis navios, era demasiado cedo para dominar os Oceanos e partir à conquista dos reinos de além-mar. Tôda uma vida de sacrifício tinha de primeiro conquistar o que séculos de indiferença haviam negligenciado. D. Henrique – esta foi a sua grandeza – estava resolvido a sacrificar a vida pelo feito futuro.

Do antigo castelo do Cabo Sagres, construído para o Infante D. Henrique e destruído e saqueado depois pelo herdeiro da sua ciência, o ingrato Francisco Drake, só estão de pé uns muros em ruínas. Por entre as sombras e véus da lenda, é hoje quási impossível conhecer em todos os seus pormenores, por que forma o Infante D. Henrique preparou os planos portugueses para a conquista do mundo. Segundo a narrativa (talvez romântica!) do seu cronista particular, mandou vir de tôdas as partes do mundo livros e mapas, convocou sábios árabes e judeus, ordenou-lhes que construíssem instrumentos mais aperfeiçoados. Todos os capitãis e marinheiros que regressavam de viagem em interrogados; suas narrativas e conhecimentos consignados cuidadosamente no arquivo secreto; ao mesmo tempo preparava-se uma série de expedições. Dentro de alguns anos, em vez das primitivas barcas pequenas, abertas, com dezoito homens de tripulação, surgem náus, verdadeiras náus de oitenta e cem toneladas, capazes de afrontar o mar alto pelas fortes tempestades. Êste novo tipo de navio exige conseqüentemente um novo tipo de marinheiro. Ao piloto associa-se um mestre de astrologia, o técnico náutico que sabe ler os «Portulanos», definir a declinação e debuxar os meridianos; teoria e prática entrelaçam-se, completam-se; pouco a pouco, nas expedições de simples pescadores e marinheiros educa-se sistemàticamente a raça de navegadores e descobridores, cujos feitos estão reservados para o futuro. Para que domine o mundo, Filipe da Macedónia lega a seu filho Alexandre, a falange invencível. Para que a conquista do Oceano seja realidade, D. Henrique deixa ao seu Portugal os melhores, os mais modernos navios do seu tempo e os mais primorosos mareantes.

Exige, porém, o trágico destino dos precursores que morram no limiar, sem terem avistado a terra da promissão. D. Henrique não assistiu a nenhum dos grandes feitos que haviam de imortalizar a sua pátria na história da descoberta do mundo; no ano da sua morte (1460) nada de notável há a registar no espaço geográfico. A célebre descoberta da Madeira não passou, na realidade, de um reconhecimento em segunda mão. (Em 1351, o Portulano Laurentino já a tinha indicado). Na costa ocidental, os seus navios nem sequer chegam até ao Equador e dá-se sòmente início a um insignificante e não muito honroso comércio com marfim branco, e, mais especialmente, com marfim negro: isto é, apoderam-se, na costa do Senegal, de grandes quantidades de pretos, para os venderem no mercado de Lisboa e encontram uns pòzinhos de oiro – êste pequeno princípio é tudo o que D. Henrique chega a ver de tôda a obra sonhada. Em verdade, o êxito já fôra alcançado. O primeiro triunfo da navegação portuguesa não consiste na distância percorrida; devemos procurá-lo na esfera moral: na intensidade do desejo de aventuras e na destruïção do mito ameaçador. Durante séculos e séculos, tinham os marinheiros afirmado que, para além do Cabo Não, tôda a navegação era impossível. Para lá começava «o mar verde das sombras», e ai do navio que se aventurasse nessas zonas mortíferas! O mar, queimado pelo ardor do sol, estava nos trópicos em permanente ebulição. Imediatamente ardiam pranchas e velas, e todo o cristão que ousasse entrar no «Pais de Satanás», deserto como cratera incandescente, ficaria logo transformado em negro. Tornara-se tão invencível entre a marinhagem o pavor de uma viagem ao sul, que o Papa, para que D. Henrique conseguisse angariar marinheiros para a sua primeira viagem, teve que dispensar remissão completa de pecados a todos os que nela tomassem parte; e só então conseguiram arranjar um punhado de audaciosos. Também, que extraordinário júbilo, quando Gil Eanes em 1434 dobrou o temeroso Cabo Não, reputado invencível, e anunciou da Guiné que o tão afamado Ptolomeu não passava de um embusteiro «pois é tão fácil navegar aqui como na nossa terra e o país é extraordinàriamente lindo e rico». Vencera-se o ponto mágico. Agora, Portugal já não carece de andar à busca de tripulação; de todos os lados surgem aventureiros e amantes do imprevisto. Cada nova viagem com resultados favoráveis torna o mareante mais destemido, mais apaixonado; de-repente, surge uma geração de rapazes com muito mais amor à aventura do que à vida. – «Navigare necesse est, vivere non est necesse». A vélha fórmula marítima ganha de novo tôda a sua irresistível influência sôbre as almas. E, sempre que uma nova geração caminha decidida, firme, unida para a obra – o mundo transfigura-se.

A morte de D. Henrique marca aquêle momento em que se pára, pela necessidade de respirar antes de dar o grande salto. Logo que o enérgico rei D. João II sobe ao trono, progride tudo espantosamente, muito para além da mais ousada esperança. O que até então não passava de marcha de caracol, torna-se assalto, corrida de leão. Ontem, consignava-se como grandioso feito que, no espaço de doze anos, se vencessem as poucas milhas até ao Cabo Bojador, e depois, de novo eram necessários mais doze anos em lenta, lenta rota até ao Cabo Verde; agora, uma avançada de cem, de quinhentas milhas já não representava nada de extraordinário. Talvez só a nossa geração, que assistiu à conquista do ar, talvez só nós, que delirávamos ao princípio, quando um aeroplano se agüentava nos ares a cinco, dez quilómetros de distância do Campo de Marte, para vermos, dez e depois, sôbrevoados os continentes e Oceanos ( ) – sòmente nós podemos compreender, talvez, o ardente interêsse e apaixonado júbilo com que a Europa inteira acompanhava a arrancada de Portugal, à conquista do Desconhecido. Em 1471 atingem o Equador; em 1482 Diogo Cão chega à desembocadura do Congo; e, por fim, em 1488 torna-se realidade o sonho profético de D. Henrique. O piloto português Bartolomeu Dias chega à ponta sul da África, ao Cabo da Boa Esperança que êle, em razão das tempestades que o assaltam, baptiza primeiramente com o nome de «Cabo das Tormentas». As intempéries rasgam-lhe as velas, desfazem-lhe o mastro, mas o intrépido conquistador navega decidido para mais além, mais além. Já chegaram à costa oriental da Africa, e daí, com tôda a facilidade os levariam à Índia os pilotos maometanos – mas a tripulação revolta-se: tinham alcançado já bastante. Com o coração a sangrar, Bartolomeu Dias é forçado ao regresso e perde, por culpa alheia, a glória de ser o primeiro português, dominador do caminho marítimo para a Índia. Um outro português, Vasco da Gama, será o festejado herói no imortal poema de Camões; como sempre aquêle que começa, aquêle que é o trágico Iniciador, é o esquecido em face do venturoso que realiza. Em todo o caso, deu-se o feito decisivo. Pela primeira vez, toma forma definida o contôrno geográfico da África; pela primeira vez, a despeito de Ptolomeu e contra Ptolomeu, prova-se que é possível o caminho marítimo, independente, para a Índia. Passados os anos da duração de uma vida humana, realizam os discípulos e herdeiros do Infante D. Henrique o sonho de tôda a sua existência.

O olhar do mundo volta-se, cheio de pasmo e inveja, para este povo marítimo, pequeno e insignificante, situado no canto extremo da Europa. Emquanto que as grandes potências, França, Alemanha, Itália, se despedaçam mùtuamente em longas guerras – Portugal, o filho desprezado da Europa, dilata os seus domínios, multiplicando-os mil, dez mil vezes; o salto é tão prodigiòsamente grande que nenhum esfôrço, agora, poderá valer aos seus rivais. Em rápida mutação, torna-se Portugal o primeiro poder marítimo do mundo; pelos seus feitos, não se apodera sòmente de novas províncias, mas de novos mundos. Mais um decénio, e a mais pequena entre as nações da Europa terá a pretensão de possuir e dominar mais espaço no mundo do que o império romano, mesmo no tempo da sua maior expansão. Era fácil de prever que tal intento imperialista, no rolar do tempo, havia de esgotar forçosamente as fôrças de Portugal. Até uma criança pode compreender que país tão pequeno, com milhão e meio de habitantes, não poderia por longo tempo ocupar a África, a Índia e o Brasil, colonizar, administrar, conservar o monopólio comercial de tão vastos empórios e muito menos, defendê-los eternamente da avidez ciümenta das outras nações. Uma única gota de azeite não pode serenar um mar agitado; um país, do tamanho de um alfinete, não pode subjugar indeterminadamente países, cem, mil vezes mais vastos. Observada pelo lado prático, razoável, a ilimitada expansão de Portugal representa um absurdo, uma quixotice da espécie mais perigosa. Mas sempre o heroísmo é irracional e anti-racional; sempre que homem ou povo se abalança a uma tarefa que vai além de tôda a medida, dá-se o mesmo milagre: as suas fôrças tornam-se fôrça, jamais suspeitada. Talvez nunca uma nação se concentrasse tôda, tão generosamente, para o momento da vitória, como Portugal, pelos fins do século XIV e princípios do século XV. Portugal não tem sòmente o seu Alexandre, os seus argonautas em Albuquerque, Vasco da Gama e Magalhãis; possue também em Camões o seu Homero, em Barros o seu Lívio. Surgem, de-repente, sábios, construtores, grandes negociantes. Como a Grécia no tempo de Pericles, a Inglaterra com Isabel, a França com Napoleão, um povo encarna, sob forma universal, a sua idea mais íntima e apresenta-a ao mundo, como feito visível. Durante uma inolvidável hora do mundo, é Portugal a primeira nação da Europa, a condutora da humanidade.

Os grandes feitos de um povo isolado são pertença de todos os povos. Todos sentem que a invasão pelo desconhecido revogou medidas, opiniões, sentimento da distância; as últimas notícias de Lisboa aguardam-se com febril impaciência em tôdas as côrtes, em todas as universidades. Com estranha clarividência, tôda a Europa compreende o que há de vasto e de criador no feito português; a Europa reconhece que a navegação e o descobrimento vão modificar o mundo, mais decisivamente do que todas as guerras – a Europa sente que acaba de vez uma época com cem, mil anos de existência, a Idade-Média – e começa a era nova, a era que vai levar pensamento e acção às esferas dilatadas. Compenetrado do valor de tal momento histórico, com profunda solenidade ergue a voz o florentino humanista Polician, o procurador da razão pacifista, e entoa o louvor de Portugal e o agradecimento de tôda a Europa civilizada, nestas palavras entusiastas: «Não só passaram as colunas de Hércules, dominando o Oceano temeroso, mas também restabeleceram a unidade do mundo habitável. Que novas possibilidades e vantagens económicas, que nova amplitude para a ciência, que confirmações dos antigos conhecimentos até hoje desprezados, como pouco dignos de fé, temos nós agora o direito de esperar! Das trevas dos séculos surgem novos países, novos mares, novos mundos. Portugal é hoje o guardião, o detentor de um segundo mundo».

Entreacto surpreendente interrompe a grandiosa avançada de Portugal para o Oriente. Parece que o «segundo mundo» está conquistado, parece que a corôa e todos os tesoiros da Índia estão seguros para o rei D. João, porque, dada a volta ao Cabo da Boa-Esperança, ninguém pode disputar tais direitos a Portugal, e entre as potências da Europa, nenhuma pode sequer segui-lo pelo caminho, há muito assegurado. D. Henrique, o Navegador, tinha conseguido com grande prudência, que o Papa declarasse por escrito que tôdas as terras, mares e ilhas que fôssem descobertas por detrás do Cabo Bojador, pertenceriam exclusivamente aos portugueses; três outros Papas tinham confirmado esta doação que, de uma penada, concedia à casa de Viseu, como legítimos bens da corôa, todo o Oriente ainda desconhecido, com milhões de habitantes. A Portugal e só a Portugal estão consignados todos os mundos novos. De posse de tais documentos de tão infalível segurança não há em geral desejo de negócios aventurados; portanto, não é de estranhar nem de censurar, como a maioria dos escritores decreta, a posteriori, que o beatus possidens, o rei D. João II não ligasse grande interêsse ao projecto, um tanto confuso, de um desconhecido genovês que exigia enfàticamente tôda uma esquadra para descobrir o levante, pelo poente. Naturalmente, que o sr. Cristóvão Colombo é recebido em Lisboa com tõda a amabilidade, e de forma alguma ouve um grosseiro não. Mas recordam muito bem que tôdas as expedições para as lendárias ilhas, Antilhas e Brasil, presumivelmente situadas a sudoeste, entre a Europa e a Índia, resultam em triste malôgro. Mais ainda: para quê arriscar bons e seguros ducados portugueses por causa de um incerto caminho para a Índia, se, depois das tentativas de tantos anos, a verdadeira rota é uma realidade, e no Tejo, dentro dos estaleiros, se trabalha ardentemente para a grande frota que há-de dobrar o Cabo em demanda da Índia? Tal qual como pedrada recebida em cheio nas janelas, assim cai no palácio de Lisboa a notícia de que o exuberante aventureiro genovês atravessara em verdade, em três semanas, o Oceano Tenebroso com a bandeira espanhola içada no mastro, indo encontrar terra, a ocidente. Acontecera um milagre. De chofre, realizara-se assim a mística profecia de Séneca na Medea, a profecia que, havia longos anos alvoroçava os espíritos dos navegantes. «Venient annis saecula seris, quibus Oceanus vincula rerum laxet et ingens pateat tellus, Typhisque novos detegat orbes, nec sit terris Ultima Thula» [pt: Realmente, parece que haviam chegado os dias em que após séculos, o Oceano deixa escapar o seu segrêdo e surge um país desconhecido, em que o Argonauta descobre novos mundos; Thule não é a mais longínqua região da terra.]

Colombo, o novo Piloto Argonauta, não suspeita sequer que descobriu uma nova parte do mundo. Até ao fim da vida, encarcerou-se o teimoso fantasista dentro da ilusão de que tinha alcançado o continente da Ásia, e que podia, navegando para o ocidente, chegar dentro de alguns dias à desembocadura do Ganges. Êste o pavor mortal dos portugueses. Para Portugal poder conservar os seus privilégios e direitos de primazia na Índia, não lhe resta outro caminho senão pegar em armas contra o rival, inopinadamente aparecido.

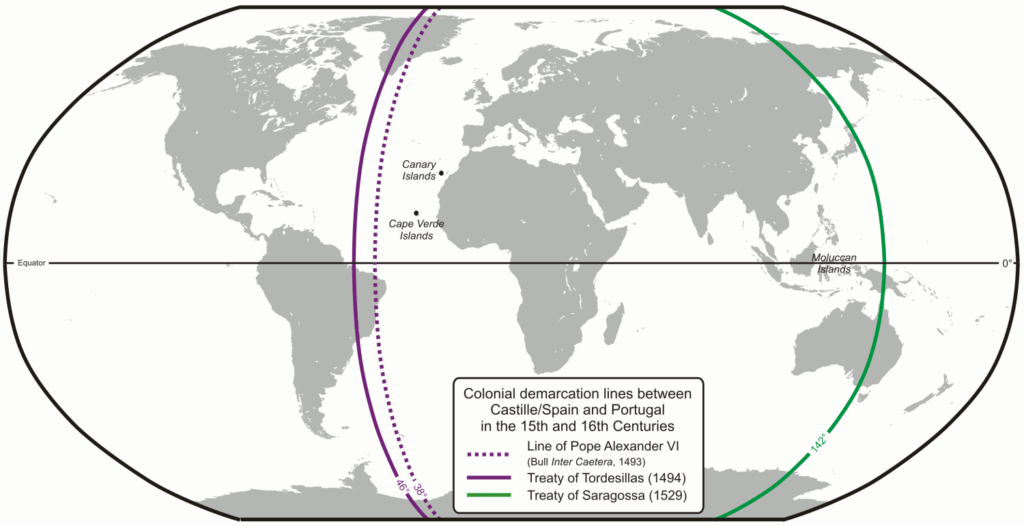

Felizmente que o Papa afasta tal perigo. Portugal e Espanha são filhos dilectos do seu coração, porque os seus reis são os únicos que nunca se revoltaram contra a sua autoridade espiritual. Combateram os mouros, expulsaram os infiéis, exterminaram a ferro e fogo a heresia; em parte alguma encontra o Papa tão seguro auxílio contra mouros e judeus. Não, os seus filhos bem amados não devem zangar-se. Simplesmente, o Papa resolve então dividir tôdas as esferas do mundo ainda desconhecidas, entre Portugal e Espanha, não como hoje se diria na moderna dialéctica diplomática «em esferas de interêsses», não; o Papa presenteia com clareza e simplicidade os dois povos e entrega-lhes tôdas as povoações, terras, ilhas e mares, em virtude da sua autoridade como delegado de Cristo. Toma o Globo como se fôra uma simples maçã, e divide-o em duas metades, pela bula de 4 de Maio de 1493. A linha divisória fica a cem léguas das ilhas do Cabo Verde. Todas as terras desconhecidas no globo, a oeste desta linha, pertencerão à Espanha; o que fica a oriente cabe em sorte a Portugal. A princípio, ambas as nações agradecem reconhecidas e aceitam o magnífico presente. Em breve porém, Portugal começa a sentir-se inquieto e deseja que a linha divisória deslize um poucochinho para o Ocidente. O tratado de Tordesilhas, a 7 de Junho de 1494, estabelece a linha fronteiriça, a 270 léguas mais para o Ocidente (o que em verdade permite que o Brasil, descoberto mais tarde, possa pertencer a Portugal).

Pôsto que, à primeira vista se nos afigure grotesca uma generosidade que, com uma penada, assim presenteia com um mundo duas nações, sem atenção com as outras potências – temos de admirar contudo esta solução como um dos poucos actos razoáveis, na História. Pelo tratado de Tordesilhas, impediu-se amigàvelmente um grave conflito. Pôsto que o caráter de tal convénio tivesse de ser provisório, evitou-se por largos decénios a guerra colonial entre Espanha e Portugal. Em que metade ficarão as ilhas das especiarias, as tão ardentemente cobiçadas, as tão procuradas? A oriente ou a ocidente da linha divisória, no outro hemisfério? Do lado português ou do lado de Espanha? Neste momento, nem o Papa nem os reis nem os sábios podem adivinhar, porque ninguém mediu a terra, e a Igreja ainda não reconheceu pùblicamente a forma esférica do cosmos. Entretanto, até à decisão final têm as duas nações muito com que se entreter para poderem devorar os gigantescos bocados que o destino lhes atira; à pequena Espanha a incomensurável América; ao diminuto Portugal tôda a Índia e África. O feliz feito de Colombo acorda na Europa desmedido espanto.

E espalha-se tal embriaguês de aventuras e é tão intenso o desejo da descoberta, como nunca o vélho mundo conhecera; o êxito de um único homem corajoso dá coragem e entusiasmo a tôda uma geração. Todo aquêle que, na Europa, se sente descontente com a sua situação, todo aquêle que se julga mais apreciado e não quere esperar, filhos mais novos, oficiais sem ocupação, os bastardos dos grandes senhores e as torvas figuras procuradas pela justiça – todos pretendem seguir para o novo mundo. Príncipes, negociantes, especuladores juntam tudo o que podem para aprestar navios; é preciso, à fôrca, impedir o fluxo de aventureiros que, à mão armada, pretendem ser os primeiros a chegar à terra do oiro. Com o fim de poder angariar os marinheiros expressamente necessários, tivera D. Henrique de solicitar a absolvição dos pecados para todos os que tomassem parte na emprêsa. Agora, despovoam-se aldeias inteiras em direcção aos portos; capitãis e agentes vêem-se sèriamente embaraçados para se libertarem dos importunos. Atrás de uma expedição, logo outra parte; em verdade, é como se uma parede de névoa cedesse, de-repente; agora, por tôda a parte surgem a norte, a sul, a ocidente, novas ilhas, novas terras, algumas mergulhadas no gêlo, outras cobertas de palmeiras; dentro de dois, três decénios, algumas centenas de pequenas embarcações descobrem mais mundo ignorado, do que até então tôda a humanidade, nos seus cem mil anos de existência.

Espantoso, inolvidável, sem igual, o calendário do tempo das descobertas! Em 1498 Vasco da Gama descobre a Índia e desembarca em Calicut «a serviço de El-Rei e a favor da corôa portuguesa» – assim declara orgulhosamente o rei D. Manuel – no mesmo ano, como capitão ao serviço da Inglaterra, avista Cabot a Terra Nova e com ela a costa norte da América. Mais dois anos (1500) e o Brasil é descoberto simultâneamente por Pinson, sob a bandeira espanhola e por Pedro Álvares Cabral, debaixo do pendão lusitano, emquanto que Gaspar Côrte-Real, quinhentos anos mais tarde émulo dos Wikinger, calca a terra do Labrador. Em mutações fantásticas, continua a surpreendente aventura. Nos primeiros anos do novo século, duas expedições portuguesas (uma delas é acompanhada por Américo Vespucci) ladeiam a costa sul-americana até próximo do Rio Plata; em 1506, descobrem os portuguess Madagascar; em 1507 Mauritius; em 1511 tomam de assalto Malaca e seguram nas mãos a chave do arquipélago malaio. Em 1512 anexa Ponce de Leon a Flórida, em 1515 olha Nunez de Balboa, da Altura de Dário, o Oceano Pacífico – cabe-lhe a honra de ser o primeiro europeu a olhá-lo. Dessa hora em diante, já não há mares desconhecidos para a humanidade. No estreito círculo de cem anos, a navegação europeia enriqueceu com suas proezas não cem, mas mil vezes, o mundo navegável. Emquanto que, em 1418, às ordens de D. Henrique, grande pasmo, celeuma admiração se ergueram, quando os primeiros barcos chegaram à Madeira, agora em 1518 aportam os navios portugueses a Cantão e ao Japão com tôda a naturalidade. Compare-se no mapa as duas distâncias! Em breve será considerada uma viagem à Índia menos audaciosa do que era dantes a viagem até ao Cabo Bojador.

Nas asas de velocidades assim incríveis, é natural que mude de ano para ano, até de mês para mês, a face do mundo. Nas oficinas, em Augsburg, trabalham dia e noite os cosmógrafos e os debuxadores de mapas, mas não podem com as encomendas. Arrancam-lhes das mãos as gravuras ainda húmidas. Também os narradores de viagens não conseguem satisfazer a ânsia de notícias. Todos ardem no desejo de conhecer alguma coisa mais do novo mundo. Mal os cosmógrafos apontam seus mapas segundo as últimas comunicações, lá vêm de novo outras notícias, outras surprêsas. Todo o trabalho foi em vão. É necessário remodelar tudo o que era considerado ilha, está provado que é terra firme; o que parecia a Índia, é um novo continente. Novos rios, novas costas, novas montanhas a marcar. O último mapa está pronto – e lá têm de recomeçar os pacientes artistas a modificar, a aumentar, a corrigir, Nunca, antes ou depois, conheceram a geografia, a cosmografia, a cartografia velocidade tão louca, tão inebriante, tão vitoriosa, triunfo tão inexplicável, como dentro dos cinqüenta anos em que, desde que homens vivem, respiram e pensam, pela primeira vez a forma e volume da terra foram definitivamente observados; em que, pela vez primeira, a humanidade conheceu o planeta redondo sôbre o qual anda a rolar, através do espaço. E o inconcebível, o maravilhoso, uma única geração o levara a cabo! Parabem dos vindouros, sofreram navegadores perigos de tôda a espécie, abriram conquistadores todos os caminhos, resolveram heróis todos os problemas. Restava um único feito, o derradeiro, o mais belo; dentro do mesmo navio dar a volta a tôda a terra e medir, provar a forma esférica do globo, de encontro às opiniões dos cosmógrafos e teólogos dos tempos passados. Êsse feito, idea dominadora de tôda uma existência, será o destino, será o feito de Fernão de Magalhãis.

origem: Zweig, Stefan: Fernão de Magalhãis – o homem e o seu feito. Porto (Livaria Civilização) 1942 capítulo. 1, página 19-42, licencia: dominio público; editado e ilustrado por Alexander vom Stein.

Créditos da imagem:

Wikipedia: Carta marina / Olaus Magnus // Weltkarte mit Demarkationslinen zum Vertrag von Tordesillas / Lencer

todas as outras imagens: isentas de licença, Public domain e ChtaGPT 4.0