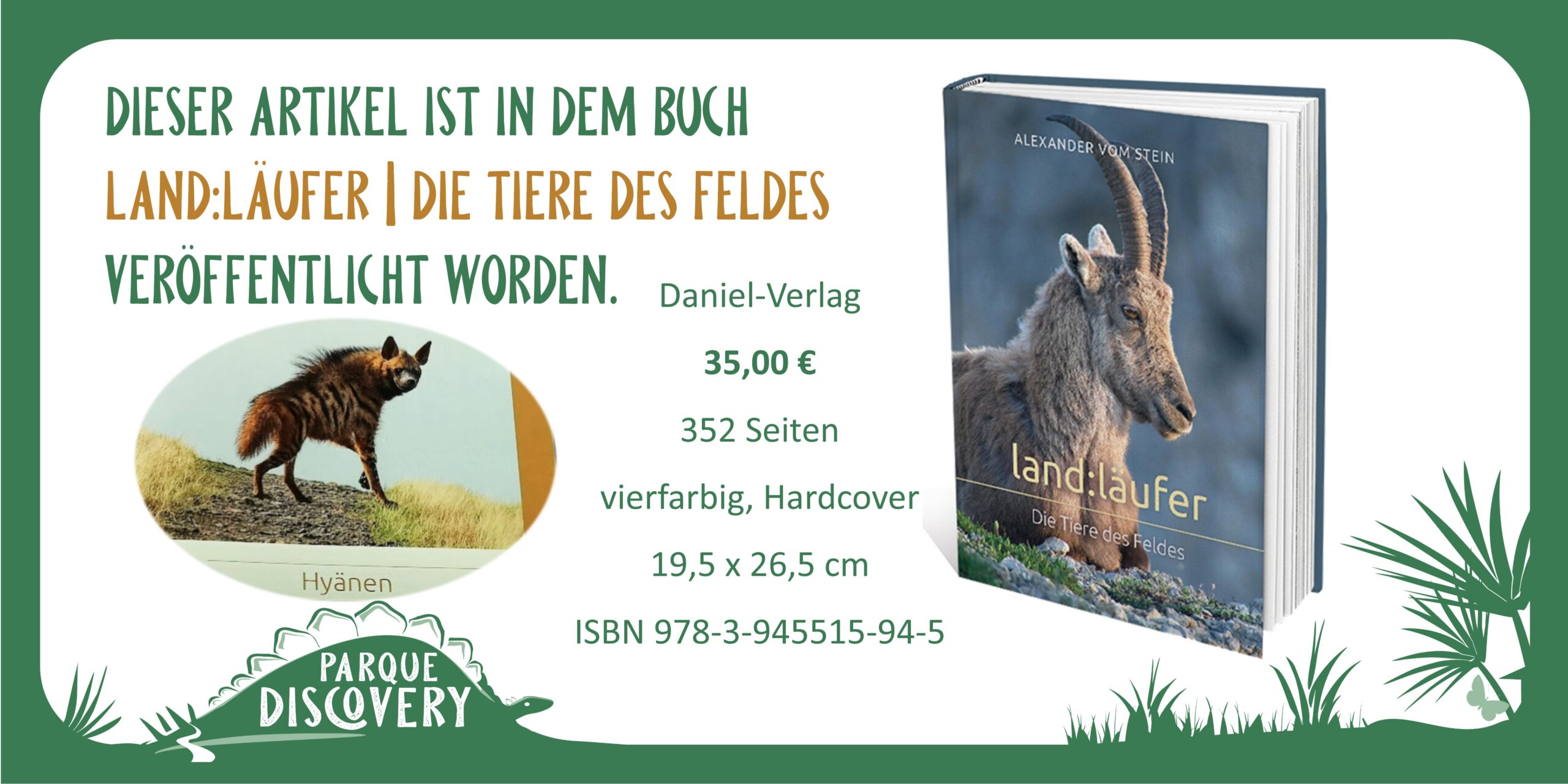

Die Syrische Streifenhyäne (Hyaena hyaena syriaca) gehört mit Sicherheit zu den Tieren, die in Israel heimisch waren, und wurde dort erst in den 1930er Jahren ausgerottet. In der Bibel ist sie allerdings in den meisten Übersetzungen nicht auf den ersten Blick zu finden.

Die Hyänen gehören zur Unterordnung der Katzenartigen (Feliformia). Die im Nahen Osten vorkommenden Arten sind fast stumm und geben höchstens leise Knurrlaute von sich, wenn sie sich bedroht fühlen. Bibelübersetzer, die sie in diesem Vers zuordnen, haben nicht gründlich recherchiert: »Hyänen heulen in verlassenen Palästen …« (Jes 13,22 NeÜ). Das gleiche hebräische Wort kommt auch in Jesaja 34,14 und Jeremia 50,39 vor und bezeichnet dementsprechend auch dort ein anderes Tier, auch wenn es sich bei den Hyänen um typische Steppenbewohner handelt.

»Ist mir mein Erbteil ein bunter Raubvogel, dass Raubvögel rings um es her sind?« (Jer 12,9) – Die bildhafte Ausdrucksweise dieses Verses ist schwer zu übersetzen und ergibt in vielen Bibeln keinen rechten Sinn. Erst wenn hier statt des »bunten Vogels« die Hyäne ins Spiel kommt, wie in den meisten neueren Bearbeitungen, wird er verständlich: »Ist mir mein Erbbesitz zum Lager der Hyäne geworden? Die Raubvögel kreisen über ihm« (Jer 12,9 Zü). Diese Wiedergabe wird durch die LXX gestützt, wo das griechische Wort »hyaina« verwendet wird.

steppen:streifen

Dieser Ausdruck kommt außerdem in dem apokryphen Buch Sirach vor, das zu ähnlicher Zeit wie die LXX verfasst wurde: »Welchen Frieden hat eine Hyäne mit einem Hund? Welchen Frieden hat ein Reicher mit einem Bedürftigen?« (Sir 13,22). Das hebräische Wort zabua bedeutet »zweifarbig, bunt« oder »(in Streifen) gefärbt« und passt damit zur äußeren Erscheinung der Streifenhyäne. Das Wort kann außerdem »doppelgesichtig« bedeuten und nimmt eventuell Bezug auf die Legende, die Hyäne sei zweigeschlechtig oder könne ihr Geschlecht ändern. Diese Auffassung wird fälschlicherweise Aristoteles zugeschrieben, obwohl dieser den Irrtum bekämpfte und den Sachverhalt sehr zutreffend erläuterte. Die weiblichen Tiere weisen nämlich eine unter den Säugetieren einmalige Vermännlichung auf. Sie bilden die äußeren Geschlechtsmerkmale der Männchen nach und sind auch sonst äußerlich kaum von ihnen zu unterscheiden. Das Rudel wird nicht nur von einem Weibchen geleitet, sondern das ranghöchste Männchen kommt sogar erst nach dem rangniedrigsten Weibchen. Ein echtes Matriarchat! Der hebräische Ortsname Zeboim bedeutet »Hyänenhausen« (Neh 11,34) und ge-zebo’im wird in einigen Übersetzungen direkt als »Hyänental« wiedergegeben (1Sam 13,18). Den Personennamen Zibeon trägt ein »hyänengleicher« edomitischer Fürst (1Mo 36,2.14.20.24.29; 1Chr 1,38.40).

müll:schlucker

Schon antike Autoren hatten beobachtet, dass die Hyäne ein Todfeind des Hundes ist. Die Beziehungen zwischen Hunde- und Katzenartigen sind häufig spannungsgeladen, aber in diesem Fall ist es nichts »Persönliches«. Irgendwie wissen Hyänen instinktiv, dass ein Hund nur im Rudel überlebensfähig ist. Sie brauchen ihn lediglich mit etwas Sicherheitsabstand abwechselnd zu bedrängen, um ihn am Ausruhen, Fressen und Trinken zu hindern. Nach einiger Zeit bricht er erschöpft und entkräftet zusammen und sie können gefahrlos über ihn herfallen.

Sie wittern auch, wenn Tiere gebären, und passen den Moment größter Hilflosigkeit ab, um sie zu überwältigen. Da erscheint es fast als Ironie des Schicksals, dass die Geburt bei den Hyänen selbst sehr kompliziert und langwierig verläuft (und weniger als die Hälfte der Neugeborenen sie überlebt!). Der ganze Vorgang dauert bis zu zwölf Stunden, in denen das Weibchen starke Schmerzen hat und wehrlos ist. Für Hyänenmütter ist es die Todesursache Nr. 1, unter der Geburt von einem Löwen, der auch sehr gut wittert, gerissen zu werden.

Für die Streifenhyäne sind richtige Jagdunternehmungen die Ausnahme. Gewöhnlich sind sie auf der Suche nach Aas wie die Geier. Während diese aber warten, bis ein Tier tot ist, formieren die unerbittlichen Ausputzer sich mit einem erstaunlichen Gespür um kranke, altersschwache und verwundete Tiere, von denen keine Gegenwehr mehr zu erwarten ist, und »geben ihnen den Rest«, bevor sie sie vertilgen.

Entlaufene Hunde zu Tode hetzen, Gebärende überfallen und gezielt die Kranken und Schwachen reißen – das klingt alles nicht besonders »ritterlich« und hat der Hyäne den Ruf eingetragen, feige und hinterhältig zu sein. Mit ihrem zottigen, oft stark verschmutzten und verklebten Fell sind sie nicht gerade eine Augenweide, und der stark abfallende Rücken mit den schwächeren Hinterläufen verleiht ihnen einen hinkenden Gang, was nicht besonders elegant wirkt.

Sie sind wahrlich keine Sympathieträger. Dabei erfüllen sie im ökologischen Netz der Halbwüste eine wichtige Funktion als »Gesundheitspolizei«: Während es in den Savannen Afrikas riesige Geierpopulationen gibt, die sich um tierische Überreste kümmern, fällt diese Aufgabe im Nahen Osten, wo es nur wenig Geier gibt, hauptsächlich den Hyänen zu, die als »armselige Müllschlucker« erscheinen.

erb:teil

Was bedeutet nun die Aussage: »Ist mir mein Erbbesitz zum Lager der Hyäne geworden? Die Raubvögel kreisen über ihm« (Jer 12,9 Zü)? Das Erbteil spielt in der Bibel eine wichtige Rolle. Israel, das »verheißene Land«, wurde unter den Stämmen, Sippen und Familien aufgeteilt, und es gab genaue Anordnungen, die gewährleisten sollten, dass ein Grundstück in der Erblinie des Empfängers bleiben konnte. Der Segen Gottes, den er seinem Volk hier auf der Erde schenken wollte, stand in Verbindung mit der Bewahrung dieses Erbteils. Da die Streifenhyäne sich fast ausschließlich als Aasfresser ernährt, bedeutet der Vers, dass das heilige Erbteil als Folge des Gerichtes Gottes zu einem verunreinigten Totenfeld geworden ist, auf dem sich diese Tiere sattfressen. Im Laufe seiner Geschichte hatte das Volk Israel sein Erbteil mehrfach durch Deportation und militärische Besetzung verloren.

Das Neue Testament macht allerdings klar, dass der entscheidende und bleibende Segen Gottes unabhängig von Feldern, Weiden, Weinbergen und Olivenhainen ist. Die Juden, die in der Diaspora, der weltweiten Zerstreuung, lebten, hatten ihren Landbesitz aufgegeben und verloren. Vielleicht war er inzwischen verwildert oder durch heidnische Praktiken kultisch unrein geworden. Petrus schrieb ihnen vom »ewigen Leben«, das durch die Auferstehung Jesu Christi zu einer lebendigen Hoffnung und »zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil« wurde, »das in den Himmeln aufbewahrt ist« (1Pet 1,4). Unverweslich (ohne Tod), unbefleckt (ohne Sünde) und unverwelklich (ohne Verfall) – so sieht die zukünftige Herrlichkeit aus, die den Gläubigen nach dem Tod erwartet. Da dieses Erbteil »im Himmel aufbewahrt« wird, ist es sicher. Niemand kann es wegnehmen und, was noch viel wichtiger ist, wir können es selbst durch unsere eigenen Sünden, Fehler und Dummheiten nicht wieder verlieren, nachdem wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter angenommen haben.

Quellennachweis:

Aristoteles: Historia animalium (Geschichte der Tiere, 350 v. Chr.) Buch VI, Teil 32 (579); https://en.wikisource.org/wiki/History_of_Animals_(Thompson)/Book_VI

Aristoteles: De generatione animalium (Über die Entstehung der Tiere, 350 v. Chr.) Buch III (575); nach: Generation of animals, with an English translation by A.L. Peck; https://archive.org/details/generationofanim00arisuoft/page/316/mode/2up

Dixon, H: Give us … an Inheritance. Glasgow, GB (Gospel Tract Publication) 1990

Glickman, SE: The Spotted Hyena from Aristotle to the Lion King: Reputation is Everything. Social Research 1995; 62(3)501-537; https://www.jstor.org/stable/40971108

Karge, D: Super-Weiber mit schlechtem Ruf. Bild der Wissenschaft, 01.01.2002; https://www.wissenschaft.de/allgemein/super-weiber-mit-schlechtem-ruf

Kessler, G; Klinger, C; Meder, A: Lebendige Wildnis – Tiere der Afrikanischen Savanne (Hyänen, S. 147-164). Stuttgart (Das Beste) 1992

Macdonald, DW: Observations on the Behaviour and Ecology of the Striped Hyena, Hyena hyena, in Israel. Israel Journal of Ecology and Evolution 1978; 27(4):189-198; doi: 10.1080/00212210.1978.10688464

Bildnachweis:

Wikipedia: Titel Streifenhyäne / Rushikesh Deshmukh DOP // Hyäne im Stoppelfeld / Kandukuru Nagarjun

andere Lizenzen: Streifenhyäne mit Aas / shutterstock ID_732439357 / Artush // Tüpfelhyänen jagen Löwin / shuttesrtock ID_1825235153 / MintImages // Symbole der 12 Stämme Israels / shutterstock ID_1733136764 / malkasol

Link zum Buch: https://www.daniel-verlag.de/produkt/landlaeufer