Ribeira d’Ilhas, 2020, treib:gut – An vielen Sandstränden stolpert man über ein mehr oder weniger breites Band aus Algen, Tang, Seegras, Holzstücken, Bimsstein, Fragmenten von Muschelschalen, Laich, Überresten von Meerestieren und Seevögeln und leider ziemlich viel Müll. Dieser angeschwemmte „Spülsaum“ ist eine Fundgrube für Strandsammler. Besonders nach Sturmfluten kann man hier viele ungewöhnliche Dinge entdecken, die das aufgewühlte Meer aus der Tiefe hochgewirbelt und ans Ufer befördert hat. Vor einiger Zeit zum Beispiel lagen überall kleine runde Folienstücke mit merkwürdig geriffelter Oberfläche herum, die an die Versiegelungen mancher Barbecue-Saucen erinnern. Mitunter kommt es zu Ansammlungen, wenn eine ganze Containerladung von irgendetwas Schwimmfähigem über Bord geht oder das Treibgut aufgrund seines Formwiderstandes hydrodynamisch sortiert wird. Letzteres war tatsächlich eine heiße Spur – allerdings handelte es sich hier keineswegs um Plastikmüll …

matt:scheibe

… das fand ich aber erst heraus, als ich nicht nur ein durchsichtiges „Skelett“, sondern eine farbenfrohe kleine Qualle gleicher Form in der Hand hatte und sie mithilfe von Google-Lens als Velella velella identifizierte. Ich muss zugeben, dass mir dieses Wesen bis dahin völlig unbekannt war. Dabei kann man aufgrund der Tatsache, dass es sowohl im Deutschen als auch im Englischen gleich mehrere Trivialnamen, wie Segler-vor-dem-Wind, Sankt-Peters-Schifflein, Blauqualle, by-the-wind-sailor, sea raft und purple sail gibt, davon ausgehen, dass es sich um eine allgemein bekannte 08/15-Art handelt. Dabei ist die Segelqualle, deren lateinischer Name Velella ebenfalls nichts anderes als „Segelchen“ bedeutet, ein ganz erstaunlicher Organismus. Wie bei den meisten Quallen, handelt es sich um eine Kolonie von Zellen (Polypen) mit unterschiedlichen Aufgaben, aber ohne zentrale Steuerung.

sonnen:segel

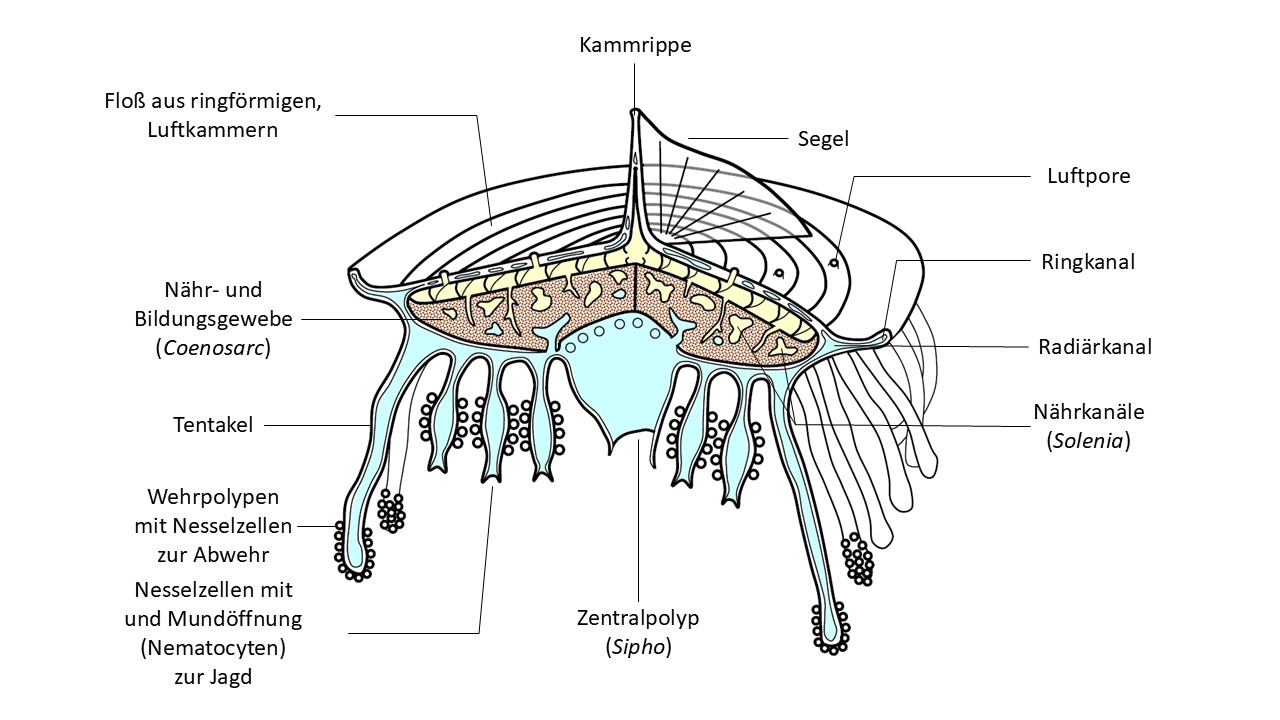

Sie fristet ihr Dasein als Grenzgänger zwischen Ozean und Atmosphäre und ernährt sich von Kleinstlebewesen (Zooplankton), die sie aus den Nesselzellen ihrer Tentakel „harpuniert“. Durch die Mundöffnungen der innenliegenden Wehrpolypen oder des großen Fresspolypen (Sipho) im Zentrum der Unterseite wird die Beute aufgenommen. Die kleinen Stilette, die sie auf sie abfeuern, sind zum Glück nicht in der Lage, die menschliche Haut zu durchdringen, sodass man sie unbeschadet anfassen kann. Die meisten Segelquallen kreuzen in tropischen Gewässern und sind der Sonneneinstrahlung auf der Wasseroberfläche voll ausgesetzt. Um die DNA vor der UV-Strahlung zu schützen, sind die Zellkerne von Molekülen eines lichtabsorbierenden Pigments umgeben, das ihnen die wunderschöne, tiefblaue Färbung verleiht. Die Unterseite dagegen ist sehr hell. Dadurch ist sie für Feinde aus der Tiefe vor dem lichtdurchfluteten Hintergrund nur schwer zu entdecken.

Eine noch größere Herausforderung als die Strahlungsbelastung sind heftige Scherkräfte von Wind und Wellen, die das hauchzarte Gebilde hin- und herzerren. Die Luftkammern des runden Floßes, die in konzentrischen, voneinander abgeschotteten Ringen angeordnet sind, und das kleine, dreieckige Segel sind deswegen durch hochbelastbare Chitinröhren verstärkt. Die Konstruktion ist so ausgefeilt, dass sich schon Ingenieure davon inspirieren ließen.

upside:schaum

Als ob das Leben zwischen den Elementen nicht schon hart genug wäre, stellt den Segelquallen auch noch ein hartnäckiger Feind nach: die Veilchen- oder Floßschnecke (Janthina janthina), ebenfalls ein passionierter Segler. Ihr Floß und Segel besteht aus stabilen Blasen, die sie produziert, indem sie die Außenluft in eine zähe Körperabsonderung einschließt. Kopfüber unter diesem Schaumpaket hängend lässt sie sich dann übers Meer wehen. Da sie ihr Leben verkehrt herum verbringt, ist auch ihre kontraschattierte Färbung invertiert – oben weiß und unten blau, mit dem gleichen, zuvor beschriebenen Tarneffekt.

Trifft sie auf eine Segelqualle, stößt sie ihre Schwimmhilfe ab und reist „per Anhalter“ weiter. Oft hängen gleich mehrere Veilchenschnecken als blinde Passagiere unter der Segelqualle und ernähren sich von ihrer Substanz. Solange sie ihren Appetit zügeln und der Segelqualle das Jagdglück hold ist, kann diese immer wieder nachwachsen, und unsere treibende Schicksalsgemeinschaft bleibt im Gleichgewicht. Fallen die räuberischen Schnecken dagegen zu hastig über sie her und beschädigen den Floßkörper, kann der Auftrieb zusammenbrechen. Gemeinsam sinken sie dann in die Tiefe und sterben, da die Schnecken ohne Kontakt zur Oberfläche keine neuen Blasen herstellen können.

dach:organisation

Obwohl ihr im Lauf der Geschichte 32 verschiedenen lateinischen Artnamen gegeben wurden, ist man sich heute sicher, dass es sich nicht nur um eine einzige Art, sondern auch um die einzige bekannte Art der Gattung Velella handelt. Das ist in der Biologie nicht gerade häufig. Wir haben es also mit einem Unikum zu tun, dem man schließlich wieder seine früheste Bezeichnung nach dem guten alten Linné (1758) zurückgegeben hat.

Aus verschiedenen Gründen hat man sich in der Biologie darauf geeinigt, Quallen nicht als Individuen, sondern als „arbeitsteilige Kolonien“ zu definieren (wie z. B. einen Ameisenstaat). Wenn man sieht, was unter dem Dach des kleinen Segels abläuft, dass alle Bereiche durch Kanäle miteinander verbunden sind und die Gruppen spezialisierter Polypen durchaus so etwas wie „Organe“ bilden, fragt man sich zu Recht, wie sinnvoll diese Definition ist. Velellen führen immerhin koordinierte Aktionen aus: Zweimal in der Minute zieht sich der ganze Unterbau zusammen, presst die Luft aus den Ringkammern durch Poren nach außen und entspannt sich wieder, sodass frische Luft einströmen kann. Bei den meisten anderen Lebewesen würde man das als „Atmen“ bezeichnen, aber Quallen atmen natürlich nicht. Was dagegen zum Bild der Kolonie passt, sind die „Gastarbeiter“ an Bord. Im oberen Bereich sind Dinoflagellaten einquartiert – einzellige Algen, die dort im hellen Licht hervorragend gedeihen. Wenn Flaute herrscht und es mit der Fischerei mal nicht so gut läuft, dienen sie als Nahrungsreserve und werden verdaut. In den Geschlechtszellen im unteren Bereich leben Bakterien als Symbionten und verleihen ihnen eine gelbgrüne Färbung. Sie werden dem Nachwuchs als „Proviant“ mit auf den Weg gegeben.

öl:förderung

Die Fortpflanzung der Segelqualle ist eine völlig unromantische Angelegenheit. Spezialisierte Geschlechtspolypen schnüren abwechselnd männliche und weibliche „Medusen“ ab. Diese enthalten jeweils den halben Bauplan für eine neue Kolonie. Sie müssen sich also vereinigen, um eine vollständige Larve als neues Startstadium zu bilden. Dazu ziehen sich die Medusen vorher in eine Tiefe von 1.000 m zurück, wo es in völliger Dunkelheit und eisiger Kälte weit sicherer für sie ist. Sind die mitgenommenen Bakterien und Algen erst einmal verdaut, gibt es hier allerdings kaum frische Nahrung. Den Weg zurück an die raue und gefährliche Wasseroberfläche bewältigen sie mit einem erstaunlichen Transportmechanismus: Nach dem Verschmelzen der beiden Medusen verändert sich das spezifische Gewicht der Larve durch Einlagerung eines kleinen Öltropfens im Innern. Der macht sie so leicht, dass sie wieder sanft ans Licht zurückschwebt, um dort einen neuen „Polypenstaat“ zu gründen. Bei guter Ernährungslage können sich die Segelquallen unfassbar rasant vermehren. Die abgestoßenen Medusen sind im Aquarium als dichte Wolken zu sehen, die auf den Boden sinken und ihn in kurzer Zeit vollständig bedecken. Im Atlantik wurden gigantische Schwärme der ausgewachsenen „Windbeutel“ von bis zu 260 Kilometern Länge entdeckt – Segel an Segel!

segel:regel

Immer wieder kommt es zu Massenstrandungen, die an der Küste kilometerlange, blauschimmernde Schleier und manchmal sogar zwei Meter hohe Wälle aus vielen Millionen toter Tiere hinterlassen. Als man das Phänomen genauer untersuchte, fand man heraus, dass es zwei unterschiedliche Formen des Segels gibt. Wahrscheinlich ist die natürliche Häufigkeitsverteilung beider Formen 50:50, aber die gestrandeten Überreste weisen jeweils immer die gleiche Form auf. Die Segelmechanik sorgt dafür, dass die Organismen unterschiedlich verdriftet werden. Diejenigen, deren Segel von oben gesehen eine N-Stellung haben, werden vom Wind nach rechts geschoben, und diejenigen mit der spiegelverkehrten Ͷ-Stellung nach links. Auf diese Weise kann nie die gesamte Population stranden, weil ein Teil immer vom Strand wegbewegt wird. Genial, oder? Das erinnert mich an die weisen Zeilen von Ella Wheeler Wilcox:

One ship drives east and another drives west, with the selfsame winds that blow.

Tis the set of the sails and not the gales, that tells it the way to go.

Like the winds of the seas are the ways of fate, as we voyage along through the life.

Tis the set of a soul, that decides its goal, and not the calm or the strife.

frei übersetzt:

Ein Schiff fährt nach Osten, ein anderes nach Westen, mit denselben Winden, die wehen.

Es ist die Stellung der Segel und nicht der Sturm, die ihm den Weg weist.

Wie die Winde der Meere sind die Spielarten des Schicksals, wenn wir durch das Leben segeln.

Es ist die Haltung einer Seele, die über das Ziel entscheidet, und nicht die Umstände des Lebens.

Velella kommt mit einer festgelegten Segelstellung zur Welt und erfährt dann, ob sie vom Sturmwind an den tödlichen Strand oder auf die rettende See geblasen wird. Wir können uns entscheiden, wie wir unsere Segel setzen und ob wir Kurs auf den Himmel nehmen. Ein ermutigendes Vorbild aus der Bibel kann uns der junge Daniel sein, der sich in seinem Herzen vornahm, sauber zu bleiben (Dan 1,8) und auf geradem Kurs durch ein höchst turbulentes Jahrhundert der Weltgeschichte segelte. Die Lebensumstände können unsere Reise nicht verhindern, sie können höchstens beeinflussen, wie lange wir unterwegs sind, bis wir am Ziel ankommen. In diesem Sinne: Schiff ahoi!

Spr 4,23: Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens!

Quellennachweis:

Betti, F: Massive strandings of Velella velella (Hydrozoa: Anthoathecata: Porpitidae) in the Ligurian Sea. The European Zoological Journal 2019; 86(1):343-353

Bieri, R: A Morphometric Study of Velella (Hydrozoa) from different Oceans. Publications of the SETO Marine Biological Laboratory 1977; 24(1-3):59-62

Bieri, R: Dimorphism and Size Distribution in Velella and Physalia. Nature 1959; 184:1333-1334

Francis, L: Design of a Small Cantilevered Sheet: The Sail of Velella velella. Pacific Science 1985; 39(1):1-15

Francis, L: Sailing Downwind: Aerodynamic Performance of the Velella Sail. Journal of Experimental Biology 1991; 158:117-132 Schembri, PJ: When the Beaches Turn Blue. Gozo Observer 2016; 34:3-5