Mit namer / nemar und pardalis wird in der Bibel der Leopard (Panthera pardus) oder der Gepard (Acinonyx jubatus) bezeichnet.

Beide Arten waren im Nahen Osten verbreitet und wurden bis vor wenigen Jahrhunderten kaum unterschieden. Der Gepard wurde auch als »Jagdleopard« bezeichnet und beide zusammen als »Pardel«. Deswegen ist es gut möglich, dass mal der eine und mal der andere gemeint ist. In Bezug auf Gefährlichkeit und Wildheit ist der Leopard der passendere Kandidat, in Bezug auf extreme Geschwindigkeit der Gepard.

pardels:geschlechter

Das hebräische Wort namer (Hld 4,8; Jes 11,6; Jer 5,6; 13,23; Hos 13,7; Hab 1,8) und sein aramäisches Pendant nemar (Dan 7,6) leiten sich von einer Wortwurzel ab, die so viel wie »durchtropfen / durchtränken« (wie beim Filtrieren oder Färben) bedeutet – wahrscheinlich ein Hinweis auf das gefleckte Fell. Es kommt in den Ortsnamen Beth-Nimra (4Mo 32,36; Jos 13,27) – »Haus der Leopardin« – und der Kurzform Nimra (4Mo 32,3) vor. Bei den »Wassern von Nimrim« (Jes 15,6; Jer 48,34) wird eventuell nicht auf die Raubkatze, sondern auf die »tropfende« Wortwurzel Bezug genommen. Im Neuhebräischen bezeichnet nemar den Leopard, während der Gepard mit dem indischen Wort »cheetah« bezeichnet wird (wie auch im Englischen).

Das griechische pardalis (Offb 13,2) ist eine Kurzform von pardaleon (so die LXX in Hld 4,8) und bedeutet Panther-Löwe. Später setzte sich allerdings die Form leopardos durch, von der auch die lateinische (und deutsche) Bezeichnung »Leopard« stammt.

Was den Leoparden betrifft, überschneiden sich in Israel die Verbreitungsgebiete der Unterarten Arabischer Leopard (Panthera pardus nimr, Süd-Israel), Sinai-Leopard (P. p. jarvisi, Sinai-Halbinsel) und Persischer Leopard (P. p. saxicolor, nordöstlich). Er ist die weitverbreitetste und anpassungsfähigste Großkatze überhaupt und ein guter Kletterer, der sowohl im Wald und im Gebirge als auch in offenen Landschaften erfolgreich jagt. Deswegen ist davon auszugehen, dass er auch im Libanon Gebirge lebte, »den Bergen der Leoparden« (Hld 4,8). In Bezug auf den Geparden wurde zwar die Unterart des Asiatischen Geparden (Acinonyx jubatus venaticus) beschrieben, aber die Variationsbreite ist so gering, dass fraglich ist, ob sich das aufrechterhalten lässt.

Die meisten deutschen Übersetzungen geben das Wort abwechselnd mit »Leopard« und »Panther« wieder, was irreführend ist. Als Panther wird heute nur noch die schwarze Form des Leoparden bezeichnet (die im Nahen Osten so gut wie nie anzutreffen ist) und auch das veraltete »Pardel« (AElb, Menge) oder »Parder« (AM) wird nicht mehr verwendet. Einzig die Überarbeitete Elberfelder (ÜElb) und die Hoffnung für alle (Hfa) übersetzen konsequent mit »Leopard«. Die englische New Living Translation wählt den Geparden in einem Vers, wo es um seine Geschwindigkeit geht: »Their horses are swifter than cheetahs« (Hab 1,8 NLT: »Ihre Pferde sind schneller als Geparden«) – zu Recht, wie wir später sehen werden.

fleck:entferner

Ob Leopard oder Gepard, beide Tiere sind durch ein auffallend geflecktes Fell gekennzeichnet. Sie lassen sich daran auch gut unterscheiden. Während der Gepard nur »Tupfen« hat, bilden die Flecken des Leoparden in der Regel wunderschöne Rosetten. Sie werden mit dem hebräischen Wort chabarbura bezeichnet, das nur in diesem Zusammenhang vorkommt und so viel wie »Verbund« bedeutet.

Die Bibel nimmt auf diese Eigenschaft Bezug: »Kann ein Kuschiter seine Haut wandeln, ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr Böses zu tun gewöhnt seid« (Jer 13,23). In diesem Vers werden zwei Beispiele einer natürlicherweise unveränderlichen Erscheinungsweise als Symbol für eine geistliche Lektion verwendet, die beide die gleiche Ursache haben: eine hohe Produktion dunkler Pigmente (Melanine). Das Fleckenmuster ist genetisch festgelegt und lässt sich nicht verbergen. Selbst der Panther, die tiefschwarze Form des Leoparden, ist nur auf den ersten Blick eine Ausnahme. Diese Variante entsteht, wenn die rezessiven Gene für den dunklen Farbstoff Eumelanin bei einer Kreuzung zusammenkommen. Verliert der Leopard durch diesen Erbgang seine Flecken? Nein – im hellen Sonnenlicht und bei genauem Hinschauen kann jeder es entdecken: Im tiefschwarzen Fell des Panthers verstecken sich in dunklen Schwarztönen die bekannten Leopardenflecken. Sie sind immer noch da!

Ebenso gilt, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen, was von dem Propheten Jeremia angesprochen wird: dass wir aus unserer Haut nicht herauskönnen und von Natur aus unveränderlich das Böse »zu tun gewohnt sind«. Das ist ein bemerkenswerter Ausdruck. Das hier verwendete hebräische Wort limmud leitet sich von dem Verb lamad (lehren) ab und bedeutet so viel wie »belehrt sein«. In Jesaja 8,16 wird es mit »Jünger« übersetzt. Von Natur aus ist jeder ein Jünger der Sünde, kann sich aus eigener Kraft nicht verändern und gar nichts Gutes tun.

Doch es gab jemanden, von dem es prophetisch heißt: »Der Herr, HERR, hat mir eine Zunge der Belehrten [limmud] gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Mor gen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre wie solche, die belehrt werden [limmud]« (Jes 50,4). Durch den Tod des Herrn Jesus ist möglich geworden, was natürlicherweise unmöglich ist. Wer an Ihn glaubt, kann mit Paulus sagen: »Wir […] wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen« (Röm 6,6). Auf diese Weise werden wir tatsächlich unsere alte Haut los, da wir »den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen« haben, »der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat« (Kol 3,9.10).

frap:panter

Der Gepard geht dem Menschen grundsätzlich aus dem Weg. Abgesehen von Tieren, die durch Jäger verwundet wurden und sich verteidigen, gibt es kaum bekannte Zwischenfälle, in denen sie gezielt Menschen angegriffen hätten. Deswegen wird wohl der Leopard gemeint sein, wenn Gott ihn als wildes Tier zum Gericht gebraucht: »Darum schlägt sie ein Löwe aus dem Wald, ein Wolf der Steppen vertilgt sie, ein Leopard belauert ihre Städte: Jeder, der aus ihnen hinausgeht, wird zerrissen« (Jer 5,6). Wahrscheinlich ist dieser Vers bildlich zu verstehen, denn im Zusammenhang geht es um das Gericht durch feindliche Nationen. Das ändert aber nichts daran, dass auf die reale Bedrohung des Menschen durch die Raubkatze Bezug genommen wird. Es ist eine Spezialität des Leoparden, sich auf Bäumen zu verstecken und sein Opfer von dort aus anzuspringen und zu Fall zu bringen. Wenn er sich mit seinem Gewicht von bis zu 90 Kilogramm, seiner Sprungkraft und den ausgefahrenen, scharfen Krallen hinterrücks auf einen Menschen stürzt, hat man schlechte Karten. Das Wissen darum, dass man sich durch ein Gebiet bewegt, in dem dieser unsichtbare Feind umherschleicht, muss sehr beängstigend sein. Gott beschreibt sich selbst in der Rolle dieses Verfolgers, wenn er Gericht ausübt: »wie ein Leopard lauere ich am Weg« (Hos 13,7).

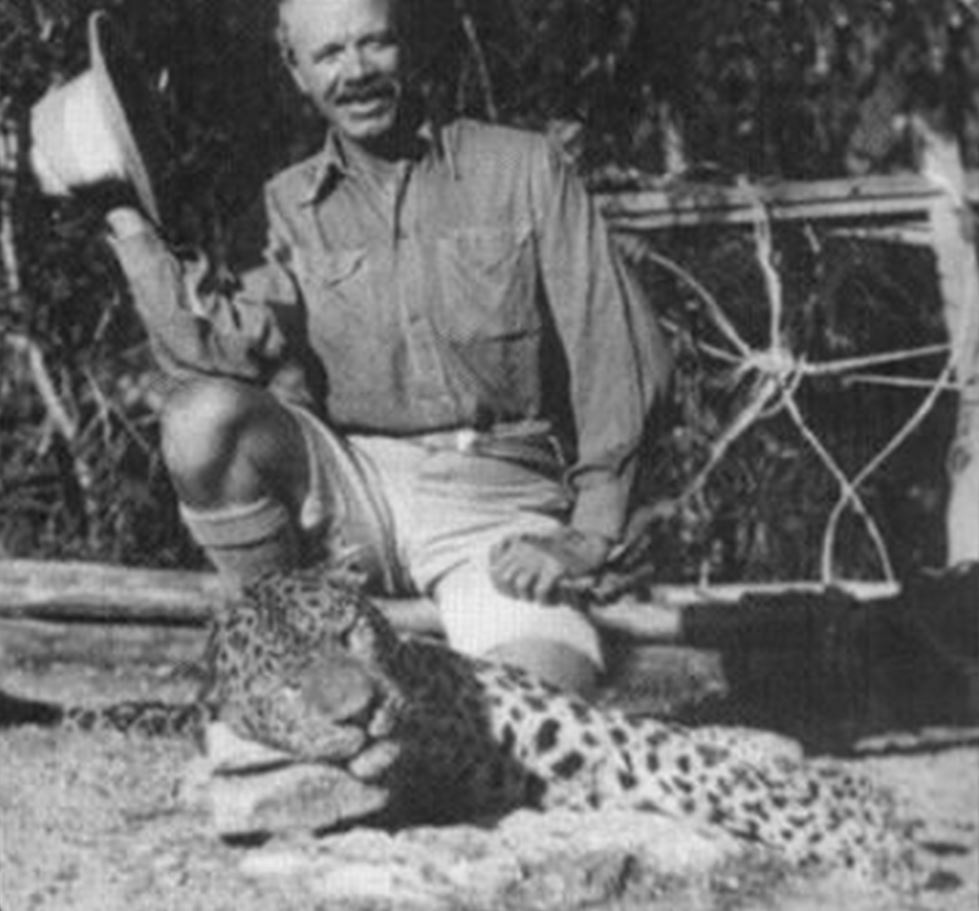

Obwohl Leoparden eine natürliche Scheu vor dem Menschen haben, werden sie schnell zu »Wiederholungstätern«, wenn sie einmal entdeckt haben, wie mühelos sie ihn überwältigen können. »The Man-eating Leopard of Rudraprayag« ist der Titel eines Buches, das der Großwildjäger Jim Corbett schrieb, nachdem er ein Tier zur Strecke gebracht hatte, das jahrelang immer wieder zuschlug und insgesamt 125 Menschen getötet haben soll. Niemand hatte sich mehr allein und unbewaffnet in den Busch gewagt, und die umliegenden Dörfer feierten den erlösenden Abschuss tagelang.

In dem zukünftigen Friedensreich, das die Bibel beschreibt, wird es diese Bedrohung zum Glück nicht mehr geben: »der Leopard wird beim Böckchen lagern […] und ein kleiner Knabe wird sie treiben« (Jes 11,6).

blitzar:tiger

Es könnte kein besseres Symbol für rasantes Tempo geben als den Gepard – er ist das schnellste Landtier der Erde. Seine ganze Anatomie ist auf die Hochgeschwindigkeitsjagd zugeschnitten, und seine Genetik ist diesem »Zuchtziel« so streng verpflichtet, dass es nahezu keine Variabilität mehr gibt. Alle heute lebenden Geparden sind sich also so ähnlich wie eineiige Zwillinge, was unter »höheren Tieren« ziemlich einzigartig ist.

Herz, Lungen, Bronchien und Nüstern sind stark vergrößert. Die Muskelfasern sind auf schnelle Kontraktion getrimmt. Auch die Nebennieren sind produktiver als normal und überschwemmen den Körper mit Adrenalin, um alle Reserven zu mobilisieren. Ein kräftiger, 60 Zentimeter langer Schwanz dient der Stabilisation und die extrem biegsame Wirbelsäule hat die Funktion einer Feder, die gespannt wird und dann kraftvoll wieder zurückschnellt. Beides hilft ihm auch bei schnellen Richtungswechseln. Sein schlanker und hochbeiniger Körper hat kaum Fettreserven eingelagert. Der Kopf ist klein und rund, und die Pfoten mit harten Sohlenballen und kurzen, nicht-einziehbaren Krallen verleihen ihm eine hervorragende Bodenhaftung.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Raubkatzen ist der Gepard tagaktiv und bevorzugt die Morgenstunden für seine Jagd, bevor die Sonne ihre volle Kraft entfaltet. Seine Methode funktioniert am besten in der offenen Savanne, wo ihn keine Hindernisse ausbremsen. Von einem erhöhten Platz aus verschafft er sich einen Überblick des Geländes, sucht sich eine Gruppe weidender Antilopen aus und geht dann erstaunlich planvoll vor: Zunächst pirscht er sich mit großer Sorgfalt heran, was bis zu zwei Stunden dauern kann. Dabei bewegt er sich viel unauffälliger als ein Löwe und kann sich der Beute im hohen Gras oft bis auf weniger als 30 Meter nähern.

Was jetzt kommt, passt überhaupt nicht zu den Erwartungen: Statt wie der Löwe aufzuspringen und loszurasen, taucht er einfach aus dem Gras auf und trabt locker auf die Gruppe zu. Er »präsentiert« sich den Antilopen, die sofort zur Flucht ansetzen. Was hat das zu bedeuten, warum verschenkt er jetzt wertvolle Zeit und Distanz? Das ist immer noch etwas rätselhaft, aber man vermutet, dass der Gepard diese Phase nutzt, um die Beute genau zu taxieren: Welches Tier reagiert wie schnell, welches panisch, welches kontrolliert? Ist eines deutlich langsamer oder weniger koordiniert? Er wählt ein Tier aus und konzentriert sich dann ganz auf dieses Ziel.

Während er die Herde vor sich hertreibt, vollführen einzelne Tiere in vollem Lauf immer wieder hohe Prellsprünge – mit krummem Rücken und steifen Läufen senkrecht nach oben. Dieses »stotting« oder »pronking« kostet sie viel Energie, sollten sie nicht lieber sehen, dass sie Land gewinnen? – Ja, sollten sie tatsächlich. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Sinn dieser Akrobatik darin besteht, Fitness zu demonstrieren und den Jäger von einer wenig erfolgversprechenden Verfolgung abzuhalten. Bei Wildhunden und Hyänen funktioniert das, beim Gepard nicht. Wenn er sich einmal ein Opfer gesucht hat, lässt er sich durch das Herumgehüpfe nicht mehr umstimmen.

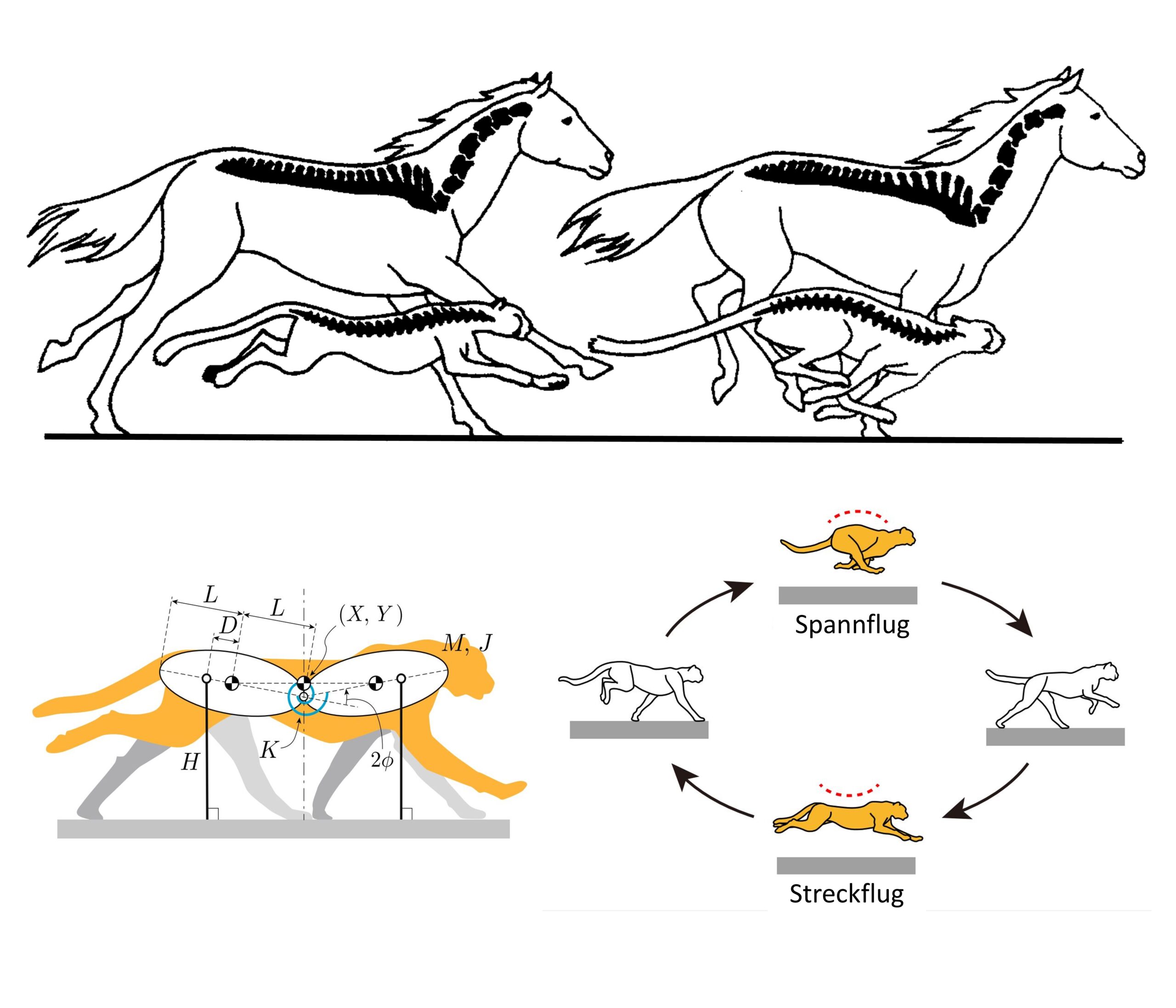

Er steigert sein Tempo jetzt auf das Maximum, das auf dem Boden von keinem anderen Tier übertroffen wird. Hochgeschwindigkeitsvideos zeigen diesen Sprint heute in seiner ganzen Grandiosität. Darin sieht man, dass es zwei »Flugphasen« gibt: Wenn der Körper ganz ausgestreckt dahersegelt – bis zu acht Meter am Stück – und wenn er ganz zusammengekrümmt weitersaust, besteht kein Bodenkontakt. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass jede seiner Pfoten im Schnitt dreimal in der Sekunde den Boden berührt. Was in der Zeitlupe wie eine Serie eleganter Ballettsprünge wirkt, ist in der Realität ein rasender Trommelwirbel hin und her zuckender Vorder- und Hinterläufe. Sein Körper erhitzt sich auf 40°C, der Puls ist am Limit und mit 150 Atemzügen pro Minute kann er, trotz erweiterter Atemwege, unmöglich mehr Sauerstoff in den Körper pumpen – nach wenigen Sekunden Sprint wird er wieder langsamer. Aber das reicht aus. Der Sinn dieses verrückten Heranrasens besteht hauptsächlich darin, die Beute nervös zu machen. Für Fluchttiere, wie z. B. die Thomson-Gazellen oder Impalas, die ganz auf ihre Schnelligkeit setzen und ansonsten wehrlos sind, ist es eine traumatische Situation, einen schnelleren Jäger im Nacken zu haben. Sie verlieren die Nerven und brechen zur Seite aus. Darauf hat der Gepard gewartet und (auch) deswegen sein Tempo gedrosselt. Ein mindestens genauso großes Plus wie seine Maximalgeschwindigkeit ist nämlich seine enorme Wendigkeit. In vollem Lauf ändert er die Richtung und erweckt dabei den Anschein, als habe er vorher schon gewusst, ob sein Opfer nach rechts oder links abbiegen wird. Sein Kurvenradius ist enger als der aller Weidetiere. Jeder Haken, den seine Beute schlägt, ist ein Vorteil für ihn und die Jagd ist nun schnell vorüber. Mit einem Schlag seiner Vorderpranke bringt er die erschöpfte Antilope aus dem Gleichgewicht und kommt zum »atemberaubenden« Finale, indem er sich blitzschnell in ihrer Kehle verbeißt und sie so erstickt. Mit dieser Strategie ist er, was das Verhältnis von Angriffen und gerissener Beute angeht, vielleicht das erfolgreichste Raubtier.

katzen:klauen

Wenn einer irgendwo besonders erfolgreich ist, gibt es gewöhnlich einen ausgleichenden Mechanismus, der alles im Gleichgewicht hält. So muss auch bei den Geparden der Rest der Geschichte erzählt werden, denn er zahlt einen hohen Preis für seine Performance. Nach dem Riss ist er so außer Atem, dass er völlig erschöpft liegenbleibt und sich erholen muss. Das kann bis zu zwanzig Minuten dauern – erst dann ist er in der Lage zu fressen. In dieser Zeit ist er hochgradig gefährdet. Löwen, Hyänen, Leoparden, Wildhunde und sogar die kleinen Schakale, alle beneiden ihn um sein Jagdglück und versuchen, ihm die Beute streitigzumachen. Oft weisen die Geier ihnen den Weg. In manchen Revieren geht ihm über die Hälfte der erlegten Tiere wieder verloren, ohne dass er auch nur Gelegenheit gehabt hätte, sie aufzureißen. Seine Leichtbauweise ließe ihn bei einem Kampf den Kürzeren ziehen und er würde – zumindest bei einer Begegnung mit Löwen und Hyänen – außer der Beute auch sein Leben verlieren. Manchmal kommt es tatsächlich dazu, wenn er so erschöpft ist, dass er nicht schnell genug fliehen kann. Es ist ein typisches Kennzeichen des Gepards, dass er schnell und erfolgreich Beute macht, aber sie kurz darauf wieder verliert und dabei manchmal sogar sein Ende findet.

schnell:lebig

Wie eingangs beschrieben, wurden Leopard und Gepard früher kaum unterschieden und in drei Bibelstellen werden schnellablaufende Geschehnisse durch einen Vergleich illustriert, wo der »Gepard« besser passt.

In der Vision von vier verschiedenen Tieren, die nacheinander aus dem Meer heraufstiegen, sah der Prophet Daniel eine Vorschau auf die Abfolge von vier Weltreichen. Das griechische Weltreich wird darin folgendermaßen beschrieben: »Nach diesem schaute ich, und siehe, ein anderes, gleich einem Leoparden; und es hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken; und das Tier hatte vier Köpfe, und Herrschaft wurde ihm gegeben« (Dan 7,6). Keine andere Eroberungskampagne der Geschichte verlief schneller und, im militärischen Sinn, erfolgreicher als der »Alexanderzug«, in dem der makedonische König Alexander der Große (356-323 v. Chr.) in nur einem Jahrzehnt ein Gebiet einnahm, das von Griechenland bis zum Himalaja und vom Indus bis nach Südägypten reichte. Er konnte sich allerdings nicht lange über diese Beute freuen, sondern starb kurz darauf fern der Heimat. Danach wurde das eroberte Gebiet unter seinen Generälen Antigonos, Ptolemaios, Lysimachos und Seleukos aufgeteilt. Weil sie sich aber gegenseitig bekämpften, schwand die Macht dieser vier »Diadochenreiche« schnell dahin.

Der Apostel Johannes beschreibt 650 Jahre später die Vision eines neuen Reiches, das sich am Ende aus dem (Völker)Meer erheben wird: »Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Maul war wie das Maul eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt« (Offb 13,2). Dieses Reich trägt Kennzeichen der vorangegangenen Weltreiche, unter anderem das der großen Geschwindigkeit, mit der es nahezu die ganze Welt unter seine Kontrolle bringen wird. Aber auch dieses Reich würde von kurzer Dauer sein und nach nur 42 Monaten (Offb 13,5) ein gewaltsames Ende finden.

Der Prophet Habakuk beschreibt die heranrückenden Armeen Babyloniens, denen zu jener Zeit keine Militärmacht gewachsen war: »Und schneller als Leoparden sind seine Pferde und rascher als Abendwölfe; und seine Reiter sprengen daher, und seine Reiter kommen von fern, fliegen herbei wie ein Adler, der zum Fraß eilt« (Hab 1,8). Schneller als der Leopard sind die meisten trainierten Pferde. Geht man allerdings vom Gepard aus, hätten wir es mit einem wirklich starken Bild zu tun. Das passt gut zur plötzlichen Expansion der Koalition mesopotamischer Völker unter Führung der Chaldäer und König Nebukadnezars, die nach dem Zusammenbruch des assyrischen Reichs den Nahen Osten überrannten. Mit einer Bestandsdauer von 70 Jahren war es, verglichen mit den meisten anderen Reichen, ebenfalls kurzlebig.

schnell:kurs

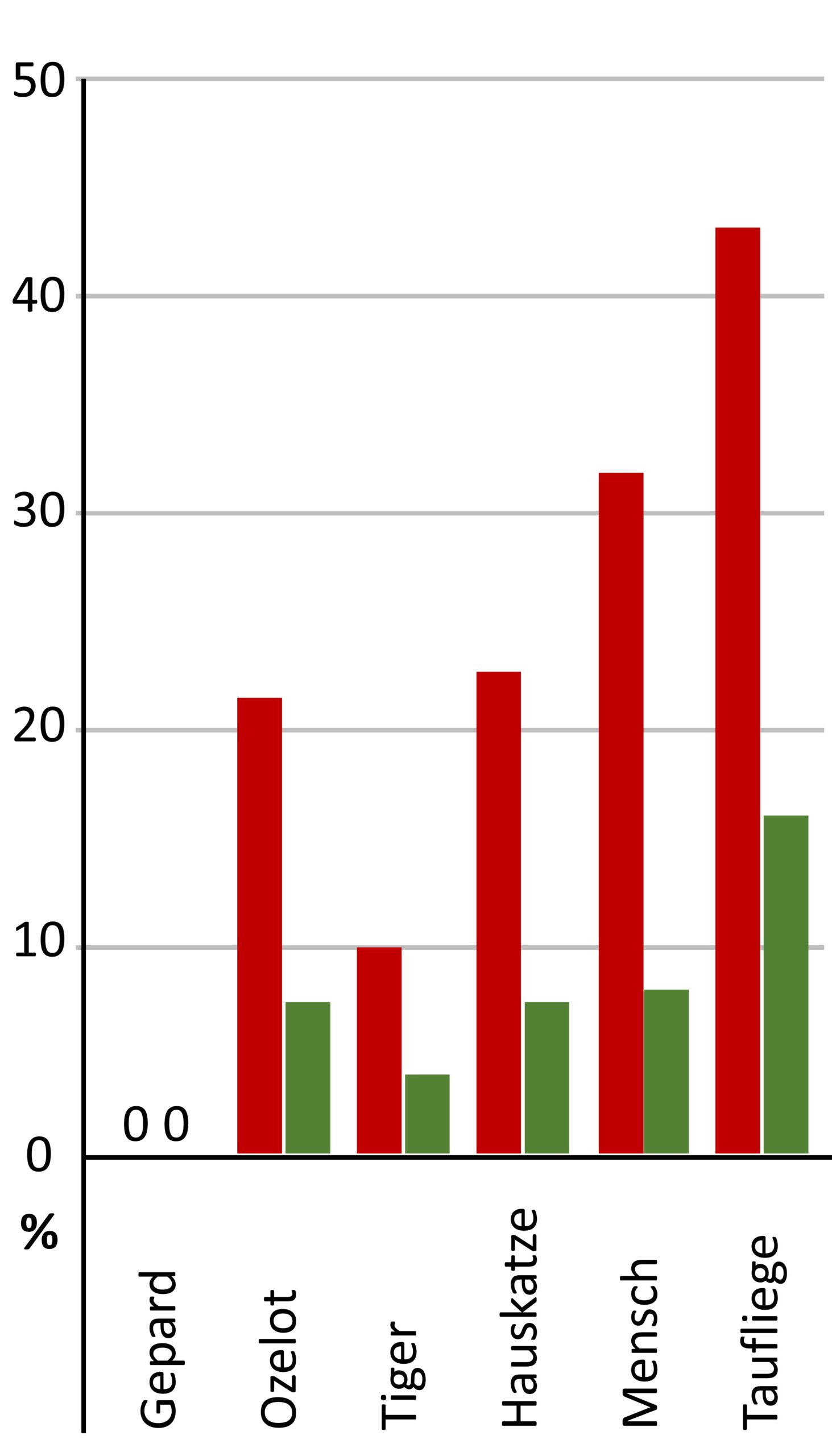

Was ist denn jetzt genau die Spitzengeschwindigkeit des Gepards? Ist es nicht etwas ärgerlich, wenn jede Quelle eine andere Angabe dazu macht? 120, 114, 113, 104, 98 und 93 Kilometer pro Stunde wurden bei den meistzitierten Studien gemessen. Wenn man bedenkt, wie viele Faktoren ein Messergebnis beeinflussen, wird deutlich, dass es nicht allzu sinnvoll ist, es genauer wissen zu wollen. In diesem Grenzbereich spielen kleine Dinge eine große Rolle. Nicht nur das aktuelle Gewicht, die allgemeine Fitness und die Tagesform des »Athleten«, sondern auch die Windrichtung, der Untergrund und die Temperatur.

Festzuhalten ist, dass für kein anderes Landtier höhere Spitzengeschwindigkeiten gemessen wurden. Allerdings wurden auch für die Thomson-Gazellen schon Werte um die 90 Stundenkilometer gemessen, was zeigt, dass der Gepard bei diesem Duell wirklich alles rausholen muss.

Quellennachweis:

Bartwal, DM; Puram, B; Garhwal, NT: Environmental Consciousness in Jim Corbett’s “The Man-Eating Leopard of Rudraprayag”. The Indian Review of World Literature in English 2017, 13(2):1-7; https://worldlitonline.net/contents_jul_2017/July%2017_article_1.pdf

Caro, TM: The functions of stotting in Thomson’s gazelles: some tests of the predictions. Animal Behaviour 1986; 34(3):663-684; doi: 10.1016/S0003-3472(86)80052-5

Corbett, J: Leoparden, die Mörder im Dschungel. Zürich, CH (Orell-Füssli) 1950; deutsche Übersetzung des englischen Originals: The Man-eating Leopard of Rudraprayag. New York (Oxford University Press) 1948

Eizirik,E; Yuhki, N; Johnson, WE: Molecular genetics and evolution of melanism in the cat family. Current Biology 2003; 13:448-453; https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(03)00128-3.pdf

FitzGibbon, CD; Fanshawe, JH: Stotting in Thomson’s gazelles: an honest signal of condition. Behavioral Ecology and Sociobiology 1988; 23:69–74

Hayward, MW; Hofmeyr, M; O’Brien, J: Prey preferences of the cheetah (Acinonyx jubatus) (Felidae: Carnivora): morphological limitations or the need to capture rapidly consumable prey before kleptoparasites arrive? Journal of Zoology 2006; 270(4):615-627; doi: 10.1111/j.1469-7998.2006.00184.x

Hetem, RS; Mitchell, D; Witt, BA: Cheetah do not abandon hunts because they overheat. Biology Letters 2013; 9(5); doi: 10.1098/rsbl.2013.0472

Hilborn, A; Pettorelli, N; Orme, CDL: Stalk and chase: how hunt stages affect hunting success in Serengeti cheetah. Animal Behaviour 2012; 84(3):701-706; doi: 10.1016/j.anbehav.2012.06.027

Hunter, JS; Durant, SM; Caro, TM: To flee or not to flee: predator avoidance by cheetahs at kills. Behavioral Ecology and Sociobiology 2007; 61:1033-1042; doi: 10.1007/s00265-006-0336-4

Kamimura, T; Aoi, S; Higurashi, Y: Dynamical determinants enabling two different types of flight in cheetah gallop to enhance speed through spine movement. Scientific Reports 2021; 11:9631; doi: 10.1038/s41598-021-88879-0

Kaplan, M: Speed test for wild cheetahs. Nature 2013; 498:150; doi: 10.1038/498150a

Meder, A; Blank, S; Dank, U: Lebendige Wildnis – Tiere der Wüsten und Halbwüsten (Geparde, S. 7-24). Stuttgart (Das Beste) 1993

Mills, MGL; Broomhall, LS; Toit, JT: Cheetah Acinonyx jubatus feeding ecology in the Kruger National Park and a comparison across African savanna habitats: is the cheetah only a successful hunter on open grassland plains? Wildlife Biology 2004; 10:177-186; doi: 10.2981/wlb.2004.024

Podbregar, N: Gepard: Geschwindigkeit ist nicht alles. wissenschaft.de, 4. September 2013; https://www.wissenschaft.de/erde-umwelt/gepard-geschwindigkeit-ist-nicht-alles

Rani, P; Kumar, N: Foregrounding the Animal Stance: A Critical Study of Man-Eating Leopard of Rudraprayag. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities 2017; 9(3):151-160; doi: 10.21659/rupkatha.v9n3.16

Scantlebury, DM; Millsrory, MGL; Wilson, P: Flexible energetics of cheetah hunting strategies provide resistance against kleptoparasitism. Science 2014; 346(6205):79-81; doi: 10.1126/science.1256424

Sharp, NCC: Timed running speed of a cheetah (Acinonyx jubatus). Journal of Zoology 1997; 241:493-494; doi: 10.1111/j.1469-7998.1997.tb04840.x

Wilson, JW; Mills, MGL; Wilson, RP: Cheetahs, Acinonyx jubatus, balance turncapacity with pace when chasing prey. Biology Letters 2013; 9; doi: 10.1098/rsbl.2013.0620

Wilson, A; Lowe, J; Roskilly, K: Locomotion dynamics of hunting in wild cheetahs. Nature 2013; 498:185–189; doi: 10.1038/nature12295

Bildnachweis:

Wikipedia: Leopard-Löwe-Hybride / TRJN // Großwildjäger Jim Corbett / Shiva // Antilope im Prellsprung / Charles Jorgensen

andere Lizenzen: Leopard Portrait / ID_635825570 / VarnaK // Melanismus, schwarzer Panther / ID_672423601 / jeep2499 // Fellmuster im Vergleich (Gepard) / ID_719157937 / Volodymyr Burdiak // Fellmuster im Vergleich (Leopard) / ID_1183492993 / TigerStocks // Richtungswechsel Gepard / ID_484873690 / JonathanC Photography // Gepard mit Beute / ID_184058318 / Maggy Meyer // Laufmechanik des Geparden / Kamimura et al

Link zum Buch: https://www.daniel-verlag.de/produkt/landlaeufer